牺牲的真正含义是什么?如何理解其在现代社会中的价值?

摘要:牺牲牺牲通常指为了更重要的人或事而放弃自己的利益、时间或生命。这种选择往往源于深厚的爱、责任感或信仰。在许多文化中,牺牲被视为一种高尚行为,体现了无私奉献的精神。理解牺牲的意义有助于我们更好地面对生活中的各种抉择。在日常生活中,牺牲可能表现为父母为了孩子的教育省吃俭用,或者志愿者放弃休息时间服务社区…

牺牲

牺牲通常指为了更重要的人或事而放弃自己的利益、时间或生命。这种选择往往源于深厚的爱、责任感或信仰。在许多文化中,牺牲被视为一种高尚行为,体现了无私奉献的精神。理解牺牲的意义有助于我们更好地面对生活中的各种抉择。

在日常生活中,牺牲可能表现为父母为了孩子的教育省吃俭用,或者志愿者放弃休息时间服务社区。这些行为虽然不像英雄事迹那样惊天动地,却同样温暖人心。学会识别和欣赏平凡的牺牲,能让我们更懂得感恩。

做出牺牲决定前需要仔细权衡。建议先明确自己的核心价值观,比如家庭、健康或事业目标。然后评估放弃的东西是否会影响长期幸福。例如,连续加班可能牺牲健康,但若为短期项目冲刺则可能值得。保持理性思考能避免不必要的牺牲。

长期或过度的牺牲可能导致身心疲惫。要注意平衡付出与自我关爱,比如通过定期休息、培养兴趣爱好来补充能量。如果感到压抑,可以寻求朋友或专业心理咨询师的支持。健康的牺牲应该让人成长而非痛苦。

从历史人物到身边榜样,牺牲精神往往能激励他人。我们可以通过阅读传记、参与公益活动来培养这种品质。重要的是,牺牲应当是自愿且有意义的选择,而非被迫的负担。每一次真诚的付出都会让世界更美好。

牺牲的真正含义是什么?

牺牲这个词常常被理解为付出代价或放弃某些东西。它的真正含义可以从多个角度来理解。在个人层面,牺牲可能意味着为了家人、朋友或理想而放弃自己的时间、资源或机会。这种选择往往源于爱与责任感,体现了一种深层次的奉献精神。

从社会角度看,牺牲可以指个体为了集体利益而做出的让步。例如,社区成员可能牺牲个人便利来遵守公共规则,从而维护整体和谐。这种牺牲有助于构建更稳固的社会纽带,促进共同进步。

在历史和文化语境中,牺牲常常与英雄主义或信仰联系在一起。古代文明中的祭祀仪式,或是现代社会中那些默默无闻的奉献者,都展示了牺牲作为一种超越自我的行为。它不仅仅是损失,更是对更高价值的追求。

理解牺牲的真正含义需要认识到它并非总是悲壮的。有时,牺牲是日常生活中的小选择,比如父母省吃俭用供孩子上学。这些看似平凡的举动,恰恰体现了牺牲的深远意义——它连接着个人幸福与他人福祉。

最终,牺牲的核心在于自愿性与目的性。它不是被迫的损失,而是有意识的抉择,旨在创造更大的善。通过这种视角,我们可以更全面地欣赏牺牲在人类经验中的重要性。

历史上著名的牺牲人物有哪些?

历史长河中,许多人物以牺牲精神照亮了人类前行的道路。他们的故事激励着人们追求正义与和平。这些人物来自不同国家、不同时代,却共同展现了为理想献身的勇气。

古希腊哲学家苏格拉底因坚持真理而被判处死刑。他拒绝逃亡,坦然饮下毒酒。苏格拉底的牺牲体现了对哲学信念的坚守。他的死亡成为西方思想史上重要的转折点。

法国民族英雄圣女贞德在英法百年战争中挺身而出。她带领法军取得多次胜利,最终被俘并处死。贞德的牺牲激发了法国人民的民族意识。她年仅十九岁就为信仰和国家献出生命。

波兰科学家居里夫人长期研究放射性物质,最终因辐射患病去世。她为科学进步奉献了一切。居里夫人的牺牲推动了放射医学的发展,拯救了无数生命。

美国民权运动领袖马丁·路德·金博士为种族平等奋斗终生。他多次遭遇暴力威胁,最终被刺杀。金的牺牲促进了美国民权法案的通过,改变了数百万非裔美国人的命运。

南非前总统曼德拉为反对种族隔离制度被囚禁二十七年。出狱后他继续推动民族和解。曼德拉的牺牲换来了南非的和平转型,成为全球和解的典范。

中国抗日英雄杨靖宇将军在东北坚持抗战。在冰天雪地中与日军周旋,最终弹尽粮绝壮烈殉国。他的牺牲展现了中华民族不屈不挠的抗争精神。

印度国父甘地通过非暴力不合作运动领导印度独立。他多次绝食抗议,最终被极端分子刺杀。甘地的牺牲证明了和平抗争的力量,影响了全世界的社会运动。

这些人物用生命诠释了什么是真正的奉献。他们的故事提醒我们,有些价值值得用生命去捍卫。每个人的牺牲都在历史上留下了不可磨灭的印记。

牺牲与奉献有什么区别?

牺牲与奉献是两个经常被一起提及的词汇。它们都体现了个人为他人或集体利益付出的精神。理解它们的区别有助于更准确地表达情感和思想。

牺牲通常指个人为了更高目标而放弃某些重要事物。这种放弃往往带有一定的代价或损失。牺牲可能涉及时间、资源、机会甚至生命。牺牲强调付出后的缺失感。例如战士为国捐躯是牺牲。父母为孩子放弃个人理想也是牺牲。牺牲的核心在于有所失。

奉献则更侧重于主动给予和全心投入。奉献是一种积极的、持续的付出行为。它不一定伴随明显的损失感。奉献体现的是一种无私的精神状态。例如志愿者长期服务社区是奉献。艺术家为创作倾注心血也是奉献。奉献的核心在于有所献。

牺牲常常与具体事件或情境相关。它可能是一次性的重大决定。奉献则更多表现为一种习惯或品质。它可以融入日常生活的点点滴滴。牺牲有时是被迫的选择。奉献通常是发自内心的自愿行为。

在情感层面上,牺牲可能引发惋惜或敬意。因为它意味着某人承受了本不必承受的代价。奉献则更容易唤起感动和钦佩。它展现的是不求回报的慷慨精神。两者都是高尚的,但给人的感受略有不同。

在实际生活中,牺牲与奉献常常交织在一起。一位医生可能既牺牲了与家人团聚的时间,又奉献了专业的医疗技能。理解这两个概念的细微差别,能让我们更好地体会人类行为中的不同价值维度。

在战争中牺牲的士兵有什么待遇?

在战争中牺牲的士兵会得到国家和社会的高度尊重与关怀。他们的家属通常会获得抚恤金,这笔资金旨在帮助家庭应对失去亲人的经济压力。抚恤金的具体金额因国家政策而异,但通常包括一次性支付和定期补助。许多国家还会提供教育援助,确保牺牲士兵的子女能够顺利完成学业。医疗福利也可能覆盖家属,帮助他们获得必要的健康服务。这些措施体现了国家对英雄家庭的长期支持。

牺牲士兵的遗体通常会得到妥善处理,包括运回故乡安葬。国家可能承担所有相关费用,如运输、葬礼和墓碑制作。一些地区设有专门的军人公墓,环境庄严肃穆,供后人瞻仰。纪念仪式和追悼活动会定期举行,以表彰士兵的贡献。这些仪式不仅是对逝者的致敬,也是对生者的慰藉,让家属感受到社会的温暖。

除了物质支持,牺牲士兵的荣誉和事迹会被永久记录。他们的名字可能刻在纪念碑上,或收录在国家档案中。学校、社区和媒体会传播他们的故事,弘扬爱国主义精神。一些国家还设立纪念日,号召全民默哀和献花。这种文化传承确保英雄不会被遗忘,激励后人珍惜和平。

家属在情感上也能获得帮助。心理咨询服务常常免费提供,帮助他们度过悲伤期。志愿者组织和退役军人团体会主动联系,提供陪伴和实际援助。社区邻居也可能自发组织活动,表达 solidarity。这些社会网络让家属感到不孤单,重建生活信心。

长期来看,牺牲士兵的待遇反映了国家的价值观。一个尊重军人的社会,会不断完善相关法律和政策。公众参与和监督也推动待遇公平透明。通过多方面的保障,国家旨在减轻家属的负担,并让英雄安息。每个细节都彰显着对生命的敬畏和对奉献的感恩。

如何理解牺牲精神在现代社会的价值?

牺牲精神是一种高尚品质,它体现在个人为集体、他人或更高目标自愿放弃自身利益的行为中。在现代社会,这种精神依然具有深刻价值。它帮助构建社会凝聚力,鼓励人们超越自我中心,关注更广泛的福祉。例如,在社区服务中,志愿者牺牲时间精力去帮助弱势群体,这不仅能改善他人生活,还能激发更多人的参与感,形成良性循环。从长远看,牺牲精神有助于缓解社会矛盾,促进和谐发展。

在现代快节奏的生活中,牺牲精神可以体现在日常小事中,比如家庭成员为彼此默默付出,或员工为团队目标加班加点。这些行为看似微小,却积累成社会信任的基础。通过实践牺牲精神,人们能培养同理心和责任感,这对抗衡个人主义泛滥有积极作用。当更多人愿意为共同利益让步时,社会整体效率会提升,资源分配也更公平。

从个人成长角度,牺牲精神能带来内在满足感。研究表明,利他行为往往能增强幸福感,因为它连接了个人与社会。尝试从小事做起,比如参与环保活动或捐款助学,都能让你体验牺牲的价值。记住,牺牲不是盲目付出,而是有意识的平衡,它要求我们权衡自身能力与外界需求。在现代社会,这种精神提醒我们,真正的成功不只关乎物质积累,更在于对世界的积极影响。

牺牲自己成全别人值得吗?

牺牲自己成全别人是一种高尚的行为,往往体现着无私的爱与责任感。在许多文化中,这种精神被广泛赞扬,因为它能帮助他人渡过难关,促进社会和谐。例如,父母为了子女的成长放弃个人时间,朋友在危急时刻伸出援手,这些行为都能带来深远的积极影响。从道德角度看,牺牲自己可以提升个人的品格,赢得他人的尊重和感激。它还能传递正能量,激发更多人效仿,形成良性循环。

然而,牺牲自己并非总是明智之举。过度牺牲可能导致个人身心疲惫,甚至损害自己的健康和幸福。如果一个人总是忽略自身需求,长期下来可能会感到压抑或怨恨,这反而会影响与他人的关系。此外,牺牲有时会让他人产生依赖,削弱他们的独立性。因此,在决定是否牺牲时,需要评估具体情况,确保不会造成负面后果。

在现实生活中,是否值得牺牲自己取决于多个因素。首先,考虑牺牲的对象和动机:如果是为了至亲或紧急情况,如拯救生命,牺牲可能更有意义。其次,评估自己的承受能力:确保自己有余力去帮助他人,而不是勉强为之。最后,反思长期影响:牺牲应该是自愿的,并能带来持久的正面结果,而不是一时的冲动。通过平衡利他与自爱,我们可以做出更理性的选择。

总之,牺牲自己成全别人有其价值,但不应盲目进行。关键在于找到平衡点,既关爱他人,也照顾好自己的需求。这样,我们才能在奉献中实现个人成长,同时维护身心健康。

“牺牲的真正含义是什么?如何理解其在现代社会中的价值?” 的相关文章

内蒙古阿拉善退役军人优待项目(交通、文旅、餐饮、酒店篇)

内蒙古阿拉善军人军属、退役军人和其他优抚对象优待目录清单(交通、文旅、餐饮、酒店篇)交通文旅餐饮酒店教培62911103通信医疗商超其他合计3919292优待对向:军人军属、优待证持证人,部分面向军队文职人员; 通常面向退役军人优待拥军商家同时也面向消防员优待;凡未单独标面向特定地区的均.…

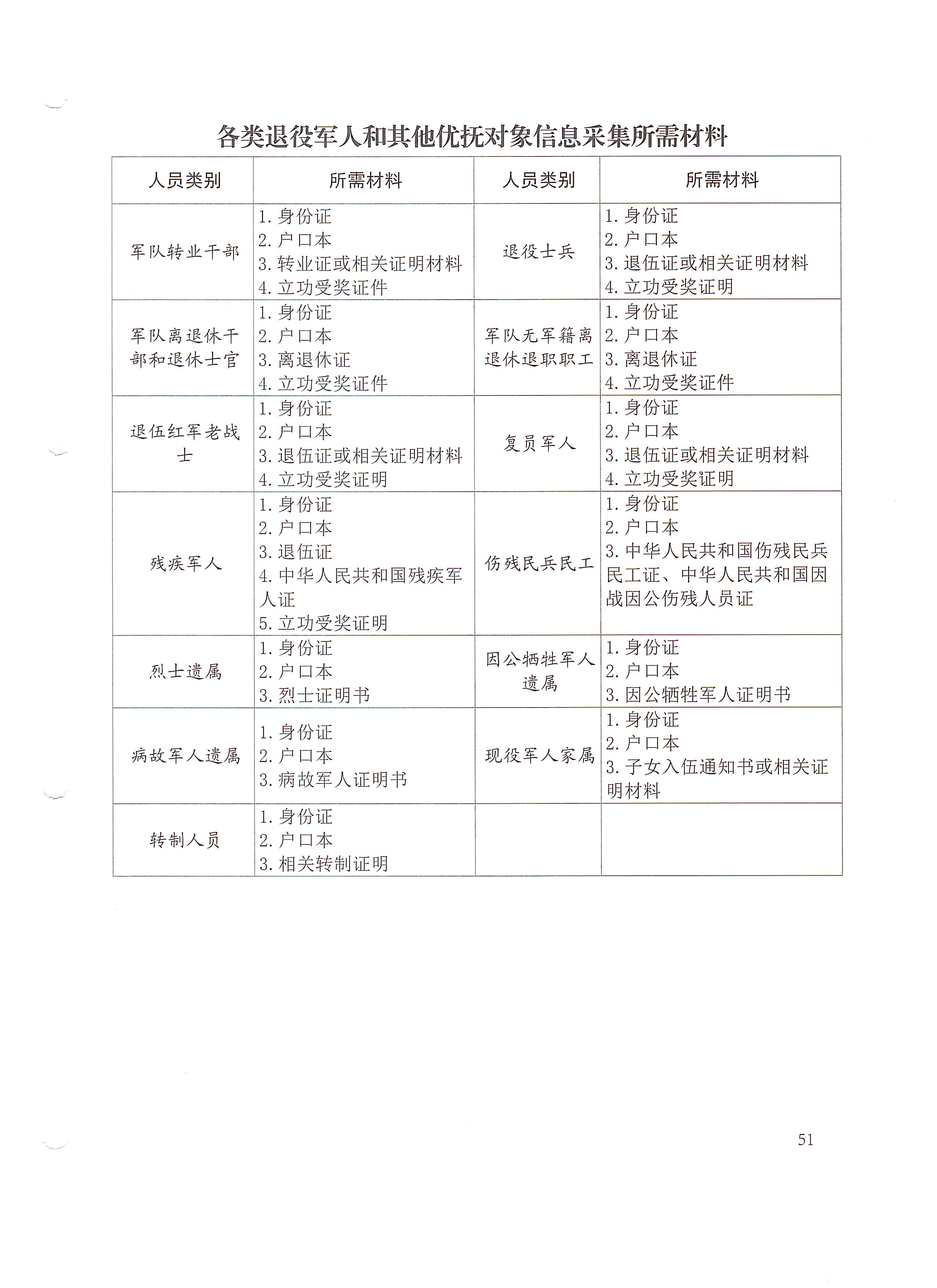

1.精准信息数据采集流程图

...…

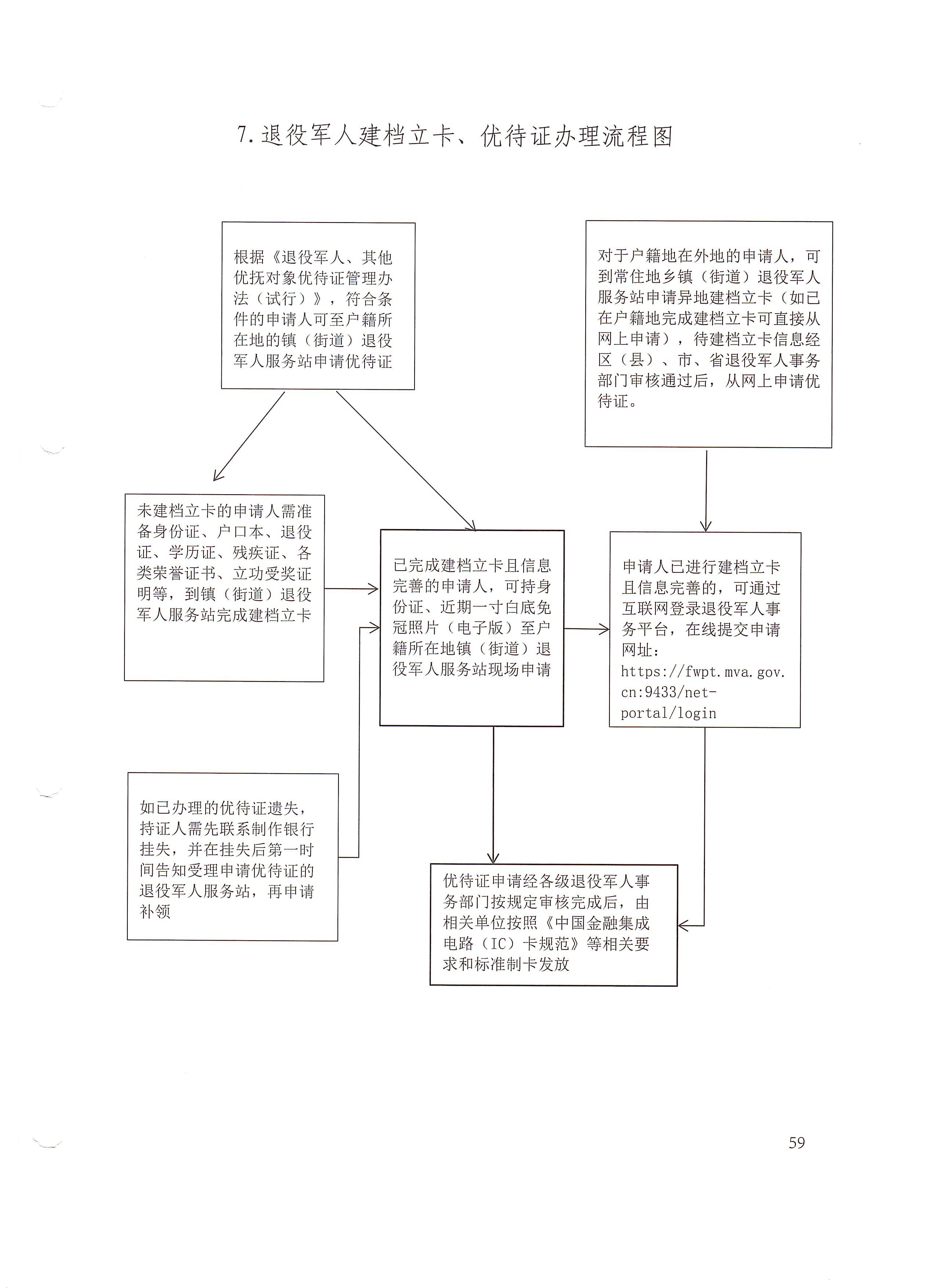

7.退役军人建档立卡、优待证办理流程图

...…

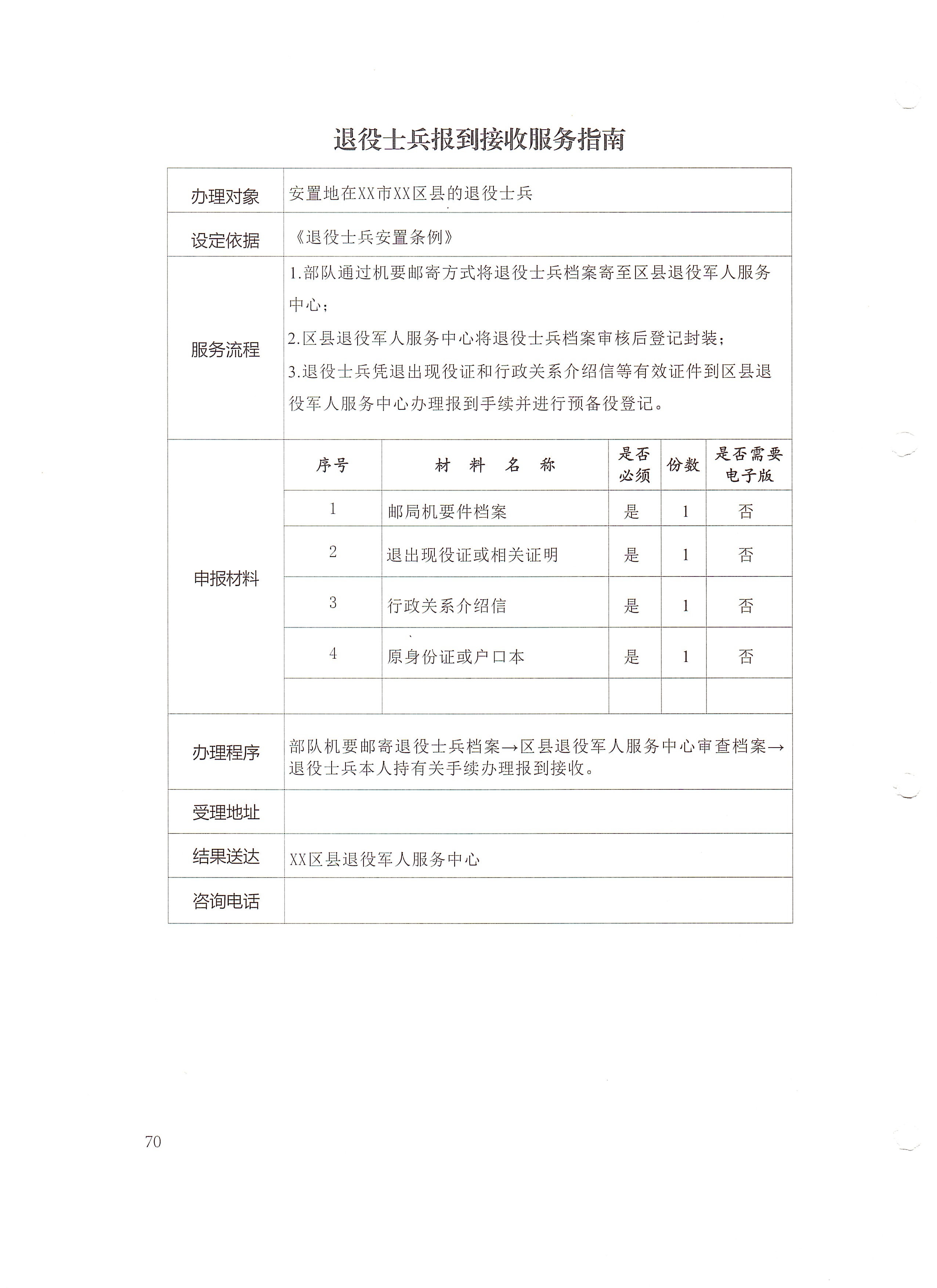

4.退役士兵报道接受服务指南

...…

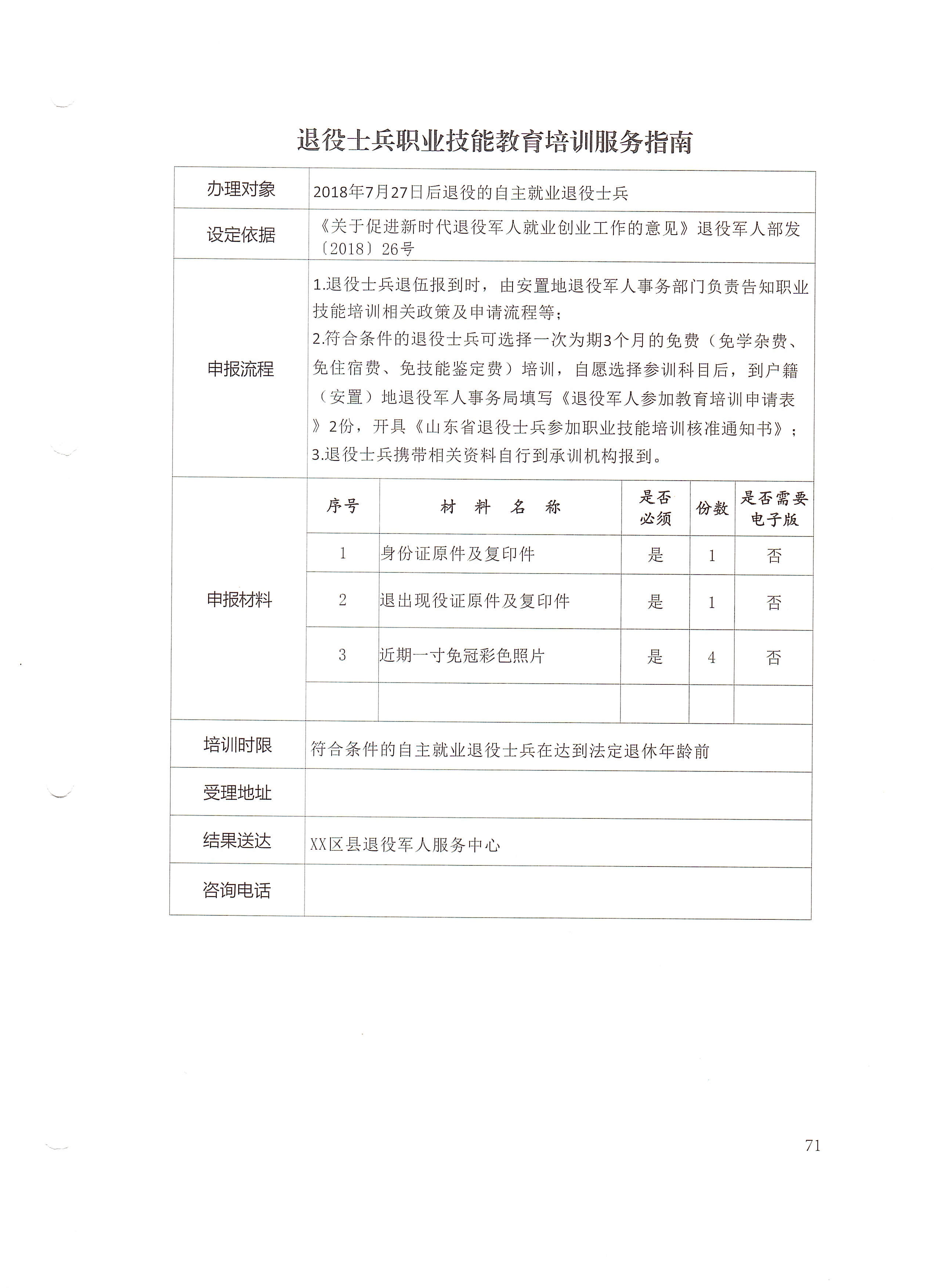

5.退役士兵职业教育培训服务指南

...…