军令是什么?军令的特点、类型及古代发展历史有哪些?

摘要:军令军令的定义与核心内涵军令是军队指挥体系中上级向所属部队或人员下达的具有权威性、强制性的军事行动指令,承载作战任务部署、战术执行要求、纪律规范等核心内容,是保障军队行动统一、高效完成军事目标的关键指令形式。从古代“兵符调令”“军令状”,到现代信息化战场的加密作战指令,军令始终是凝聚战斗力、实现..…

军令

军令的定义与核心内涵

军令是军队指挥体系中上级向所属部队或人员下达的具有权威性、强制性的军事行动指令,承载作战任务部署、战术执行要求、纪律规范等核心内容,是保障军队行动统一、高效完成军事目标的关键指令形式。从古代“兵符调令”“军令状”,到现代信息化战场的加密作战指令,军令始终是凝聚战斗力、实现战略战术意图的核心纽带。

军令的核心特点(小白友好版详解)

1. 权威性:“指令来源绝对可信,执行必须无条件”

军令由具备合法指挥权的军事主体(如各级指挥官、指挥机关)发布,其权威性源于军队的组织纪律性与层级指挥体系。例如,战区司令对下辖部队下达的作战指令,或基层营长对连队的训练任务安排,都因职务权限具备“必须服从”的属性。任何违背军令的行为(如拒不执行、拖延执行),都会依据《中国人民解放军纪律条令》等法规受到严厉惩处(如警告、记过、降职,乃至战时的军事司法审判)。

2. 强制性:“执行不看‘愿不愿意’,只看‘指令是否合规’”

军令的执行不依赖执行者的主观意愿,只要指令符合军事法规与战略意图,无论面临何种困难(如恶劣天气、敌方火力压制),都必须严格落实。比如:作战中接到“拂晓前抢占某高地”的军令,即便部队连续行军疲惫,或阵地有重兵把守,也需克服一切困难执行——这是军队“令行禁止”特质的直接体现。

3. 时效性:“指令有明确的‘时间窗’,过期/提前都可能出问题”

军令通常针对特定场景、特定时间节点设计,执行时机直接影响任务效果。例如:

- 战时突袭指令:要求“凌晨3点发起进攻”,若提前暴露或延误时间,会丧失战术突然性;

- 演习指令:规定“15分钟内完成阵地转移”,超时会被判定“任务失败”;

- 抢险救灾指令:要求“2小时内抵达灾区”,拖延会导致受灾群众得不到及时救援。

军令的常见内容范畴(从战略到战术,覆盖全场景)

1. 作战指令:“打哪里、怎么打、何时打”

进攻类:明确目标坐标、突击路线、火力掩护方案、总攻时间(如“×时×分,炮兵群先火力覆盖,步兵营沿×路线冲锋,务必1小时内占领×高地”);

防御类:规定阵地布局、兵力配置、警戒范围、后勤补给线(如“某连驻守×阵地,构筑三道防线,弹药储备需支撑48小时防御”);

特种作战:细化斩首行动的目标人物、渗透路线、撤离预案(如“特种小队伪装成平民,凌晨1点潜入敌方指挥部,2点前完成目标清除并撤离”)。

2. 训练指令:“练什么、练到什么程度”

科目要求:指定训练内容(如“本周开展山地作战体能拉练,负重30公斤,往返20公里”);

考核标准:明确达标线(如“射击训练中,步枪精度射击需达到‘优秀’(10发90环以上)”);

协同要求:规定多兵种配合细节(如“装甲连与步兵连本周开展‘步坦协同’训练,要求坦克掩护步兵推进时,间距保持在5 - 10米”)。

3. 日常管理与保障指令:“军营怎么管,装备怎么用”

军营秩序:规定作息时间(如“夏季作息:早6点出操,晚9点熄灯”)、内务标准(如“被子叠成‘豆腐块’,物品摆放统一朝向”);

装备维护:要求“战车每周一、三、五进行发动机保养,每季度开展全系统检修”;

人员调配:下达临时任务或岗位调整(如“某班战士×××,即日调至炊事班协助保障,为期1个月”)。

军令的历史与现代实践(用例子理解“军令的力量”)

1. 古代军令:“一诺千金,违令受罚”

军令状:三国时期,诸葛亮派马谡守街亭,马谡立下“若失街亭,愿斩全家”的军令状(虽为文学化表达,但体现“军令即责任”的逻辑)。最终马谡兵败,诸葛亮依“军令”挥泪斩马谡,彰显军令的严肃性。

兵符调令:战国时期,信陵君“窃符救赵”,凭借魏王的虎符(兵符)调动军队,说明“符在令行”的古代军令传递逻辑——兵符是军令权威性的“实物凭证”。

2. 现代军令:“信息化传递,精准到秒”

实战场景:2020年纳卡冲突中,阿塞拜疆军队通过卫星通讯、加密无人机指令,实时向地面部队下达“摧毁亚美尼亚某防空阵地”的军令,指令从指挥部到作战单元的传递时间缩短至“秒级”,确保战术突然性。

非战争行动:2021年河南暴雨,中部战区下达“2小时内集结兵力,奔赴郑州抢险”的军令,驻豫部队迅速出动,在短时间内完成堤坝加固、人员转移等任务——体现军令在抢险救灾中的“快速响应”价值。

军令的意义:“军队战斗力的‘指挥棒’”

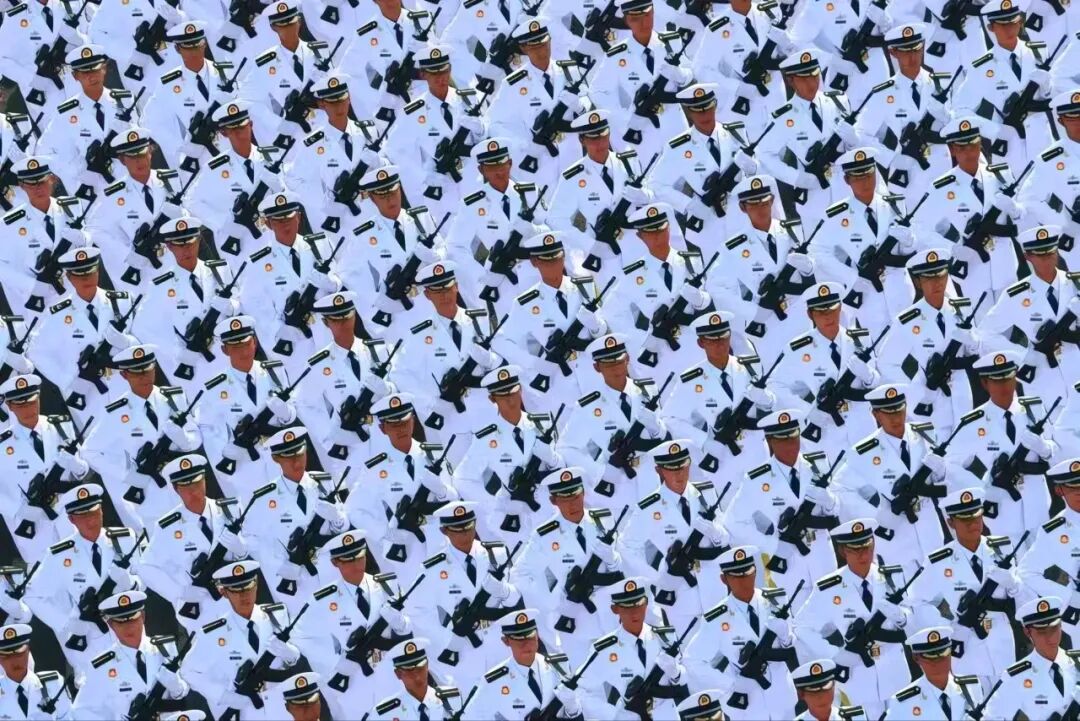

对国家而言,军令是捍卫主权、安全、发展利益的“行动开关”——从边境戍边到远洋护航,从反恐维稳到国际维和,军令让分散的兵力形成“拳头力量”,在复杂环境中统一方向、高效行动。

对军人而言,军令是职业信仰的具象化——“服从命令是军人的天职”,执行军令的过程,是将战略意图转化为实际战斗力的过程,也是军人责任感、使命感的直接体现。

(若需更细分的“军令写作/下达技巧”“不同军种军令的差异”等内容,可补充提问~)

军令是什么意思?

军令指的是在军事活动里,上级军事指挥人员或者指挥机构向下级以及所属部队发布的具有强制执行力的命令、指令。这类命令会明确要求执行的任务、行动规范、时间节点、执行标准等内容,是军队开展作战、训练、日常管理等各项行动的核心指令依据。

在军队的运行体系中,军令有着极为关键的作用。它能确保军队的行动高度统一、协调有序,无论是在硝烟弥漫的实战场景里,还是在日常的军事训练、战备执勤过程中,军令都为部队的行动指明方向。比如在一场战役里,指挥官下达的“某时某地向指定目标发起进攻”“坚守某阵地直至后续部队抵达”这类指令,都属于军令;日常训练中“今日开展某科目训练,达到某标准”的要求,同样也是军令的范畴。

军令的发布有着严格的权限划分与流程规范,不同层级的军事主体会依据自身的职责与权限来发布对应的军令,以此保证指令的合法性、合理性与可执行性。而且,对于军令,下级部队和人员必须无条件严格遵守、坚决执行,一旦违反军令,会依据军事法律法规受到相应的惩处,这是因为军令的严格落实直接关系到军队战斗力的发挥、任务的成败,甚至是国家的安全与利益。

军令有哪些类型?

作战命令

作战命令是部队执行作战任务时的核心指令,围绕作战行动逻辑细化类型。进攻命令需明确进攻发起时间、目标地域、兵力编组及协同要求,例如城市攻坚作战中,命令会规定装甲部队凌晨4时从城西突破,步兵梯队15分钟后跟进清剿,炮兵群全程火力压制,确保各部队在时间、空间上紧密配合。防御命令聚焦威胁方向、阵地构建、火力布局与反冲击预案,像高原边防营的防御命令,会划分3个防御地段,要求前沿设置三角锥、雷场,炮兵连预设3个拦阻射击区域,敌突破前沿时,预备队立即从侧后反冲击。撤退命令解决撤离时机、转移路线、掩护兵力问题,例如战役被动时,命令要求后卫团依托既设阵地迟滞24小时,主力沿3条预设路线向山区转移,同时销毁重装备与涉密文件。

非作战命令

非作战命令支撑部队日常运转与专项任务,覆盖多场景。训练命令是“训练规划书”,细化训练科目、时长、考核标准,例如某旅半年训练命令,要求每月2次实弹射击(含夜间)、每周1次战术推演(模拟多场景),季度末进行“体能+技能+战术”综合考核,成绩与评优挂钩。执勤命令是“任务说明书”,明确执勤区域、内容、纪律,如沿海雷达站命令,规定每班6人24小时值守,每小时汇报空情,遇不明目标立即跟踪识别上报,禁止擅自离岗。保障命令是“资源调度单”,统筹保障单位、物资装备、投送方式,像演习保障命令,要求运输连36小时运送800吨弹药,修理营开设3个野战维修点,确保装备故障“1小时响应、4小时修复”。

按发布层级分类

军令发布层级反映指挥链权责。统帅部命令由中央军委等最高机构签发,是战略级指令,决定战争全局或全军行动,例如年度开训命令,明确“训战一致”指导思想,要求全军开展“联合指挥、无人装备运用”训练,部队依此制定计划。战区命令是战役级指令,协调战区内多军种行动,比如东部战区演训命令,给陆军某师分配“登陆佯动”、海军编队“海上封锁”、空军“夺制空权”任务,通过联指统一调度。部队本级命令是战术级指令,由团、营等基层单位发布,聚焦具体任务,例如某营驻训命令,规定5月10日6时全营集结,乘车前往XX山地,宿营区分3个区域,每人携带3日份食品与作训装具。

按形式分类

军令形式因场景而异,分书面与口头。书面命令是正式契约,有编号、签署、附件,适用于复杂长期任务,例如部队换防命令,明确换防单位、时间、交接清单(装备、营房、档案),双方签字确认存档。口头命令是应急指令,简洁快速,事后补书面记录,例如战场突发敌情,连长口头下达“一排占左侧高地,二排火力掩护,三排随我右翼迂回”,战斗结束后文书整理成书面命令,记录时间、地点、内容与执行情况。

按时效分类

军令时效决定执行周期,分长期与临时。长期命令是基本准则,有效期长(数月至数年),规范编制、职责,例如某部编制调整命令,明确下辖3个营、12个连,每连30人,装备XX型武器,部队依此调整架构。临时命令是专项任务令,针对短期任务(数小时至数周),任务完成即失效,例如抗洪抢险命令,要求某团2小时集结800人,带20艘冲锋舟、5000条沙袋赴XX河堤坝,抢险结束后命令终止。

古代军令的发展历史?

夏商周时期:军令的萌芽与仪式化阶段

这一时期的军令发展处于早期萌芽状态,且与祭祀、宗法制度深度绑定。军事行动开展前,“誓师”是发布军令的核心形式,像武王伐纣时的《牧誓》,以宗教性、宗法性话语凝聚军心,明确作战目标与纪律要求,例如要求将士奋勇杀敌、不得伤害无辜百姓等。军令的传递主要依靠使者口头传达,部分重要军令会刻于甲骨、青铜器之上,目前出土的甲骨文中,就有不少涉及军事调遣、作战指令的记载,这类军令既带有威慑性,也体现出早期国家对军事行动的初步管控尝试。

春秋战国时期:军令的体系化与实用化发展

随着战争规模扩大、频率提升,军令体系加速发展。专门的军令文书开始大量出现,竹简、木牍成为承载军令的主要载体,内容涵盖征兵动员、战术安排、赏罚条例等多方面。“兵符”(典型如虎符)作为调兵凭证应运而生,虎符一分为二,君主与将领各执其一,调兵时需合符验证,极大增强了军令的权威性与保密性,例如秦国的杜虎符,明确规定了调兵的权限与流程。各诸侯国还通过立法规范军令执行,秦国依托军功爵制发布的军令,明确以战功定赏罚,“斩一首者爵一级”的规定激发了士兵作战积极性;《孙子兵法》等兵书中也蕴含着诸多治军、作战的军令理念,推动军令从仪式化向实用化、体系化转变。

秦汉时期:军令的规范化与法律化建设

中央集权制度的确立,让军令体系愈发规范。虎符制度在秦朝成熟并延续至汉代,同时“诏令”成为发布军令的核心形式,皇帝通过诏令向全国或特定将领下达军事指令,内容涉及边防戍守、军队调遣、作战方略等,例如汉武帝针对匈奴作战发布的一系列诏令。军令传递依托完备的驿传系统,文书通过驿站快马传递,效率大幅提升。汉代设立“符节令”,专门管理符节、玺印,保障军令执行的合法性;还制定《军法》等法规,对违反军令(如临阵脱逃、虚报军情)的行为作出明确处罚规定,使军令执行有了严格的法律依据。

魏晋南北朝时期:军令的灵活性与多元融合

长期战乱促使军令更注重灵活应变,少数民族政权的军令融合部落传统与中原制度,例如鲜卑族的军令会兼顾游牧部落的作战习惯(如强调骑兵机动性)与封建国家的管理需求(如规范军队后勤)。军令传递方式丰富多样,除驿道快马外,烽火台被广泛用于传递紧急军情,绢帛文书因便于携带、书写逐渐普及。这一时期的军令内容不仅包含作战指令,还涉及统战策略、安抚降卒等,部分政权通过发布“优待降卒、免其死罪”的军令,瓦解敌方军心,提升自身军事优势。

唐宋时期:军令的成熟化与制度化推进

唐代以“鱼符”“银牌”作为调兵、传令凭证,不同材质、形制的符节对应不同军事权限,例如“银牌”可作为皇帝亲临前线的象征,增强军令威慑力;军令通过“驿道”“急脚递”等方式传递,紧急军令可日行数百里。《唐律疏议》中的《卫禁律》《擅兴律》,对军事行动的方方面面作出规范,从城门守卫的班次安排,到军队出征的程序、纪律都有详细规定。宋代枢密院成为军令制定与传达的核心机构,“金字牌”急递军令(如岳飞被十二道金牌召回)凸显了军令传递的时效性;同时,宋代军令注重防范武将专权,通过“更戍法”“阵图指挥”等方式约束军队,虽在一定程度上影响作战灵活性,但体现了中央对军令执行的严格管控。

元明清时期:军令的多民族融合与精细化发展

元朝依托草原驿站(“站赤”)传递军令,牌符、圣旨是主要指令形式,军令内容围绕骑兵战术、疆域扩张展开,强调部落兵的协同作战,例如针对欧亚大陆作战的军令,会明确不同部落骑兵的冲锋序列。明代以“铜符”“信牌”管理军队,军令通过“塘报”“驿递”系统传递,《大明律·兵律》细化了从军需供应到临阵指挥的各项纪律;戚继光在《纪效新书》中制定的军令,针对倭寇作战特点,从练兵(如强调鸳鸯阵配合)、布阵到赏罚都作出创新,提升了军队战斗力。清代以“令箭”“金牌”传达军令,驿站与奏折制度结合,让皇帝能快速掌握军情、下达指令;八旗与绿营的军令体系并行,既保留满族骑射传统(如军令中强调“骑射为满洲根本”),又吸收中原治军经验,曾国藩组建湘军时发布的军令,强调“勤王忠君”“纪律严明”,成为晚清军事行动的重要指引。

“军令是什么?军令的特点、类型及古代发展历史有哪些?” 的相关文章

军帽有哪些种类和正确佩戴方法?

军帽军帽是军队中非常重要的装备之一。它不仅具有实用性,还承载着象征意义。军帽的设计通常注重功能性和规范性,确保士兵在各种环境下都能得到保护。军帽的种类很多,包括作战帽、常服帽和礼服帽等。每种军帽都有其特定的使用场景。作战帽通常采用耐磨材料制成,提供遮阳和防护作用。常服帽则更注重外观整洁,用于日常..…

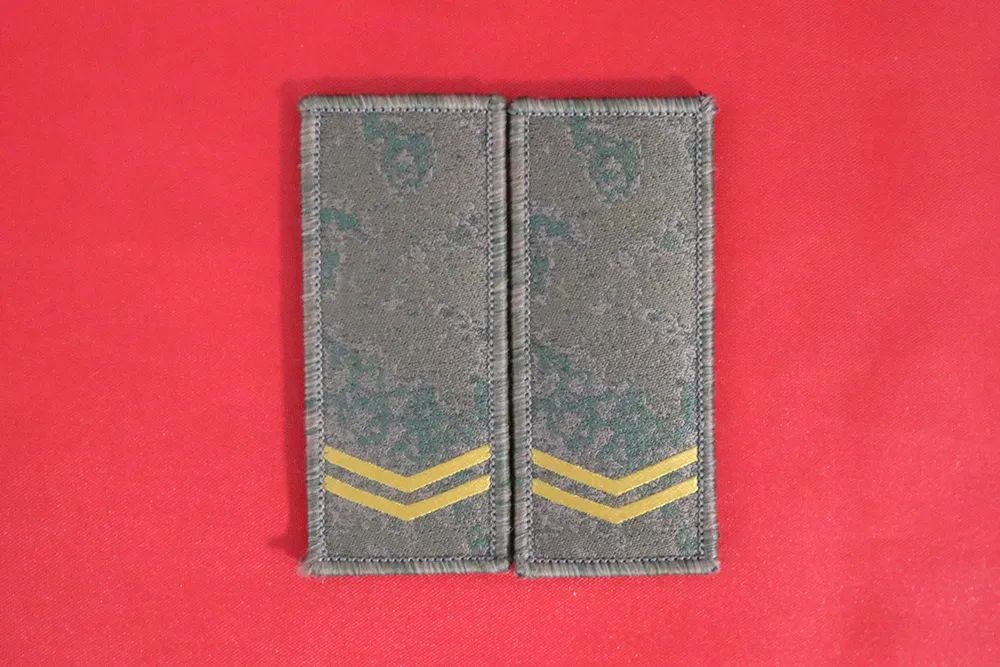

上等兵是什么军衔?在部队中属于什么级别?

上等兵上等兵是军队中的一个军衔等级。许多国家的军队都设有上等兵这一军衔。上等兵通常位于列兵之上。上等兵属于士兵军衔。军衔制度有助于明确军人的等级和职责。上等兵的晋升通常需要满足一定条件。士兵需要表现出良好的军事素养。日常训练成绩必须达到优秀标准。遵守纪律是基本要求。服役年限也是一个重要因素。具体..…

将军军衔的晋升标准是什么?中国古代著名的将军有哪些?将军和元帅有什么区别?如何评价一位将军的军事才能?现代军队中将军的具体职责是什么?

将军军衔的晋升标准是什么?成为一名将军是许多军人的职业目标。将军军衔的晋升标准通常由国家军事法规和国防政策明确规定。这些标准确保晋升过程公平透明,选拔出具备卓越能力的人才。每个国家的具体规定有所不同,但核心原则相似。军衔晋升通常依据个人资历和表现。军官需要满足最低服役年限要求。例如,从校官晋升到将官…

新兵连训练内容、时长、辛苦程度及管理规定全解析

新兵连新兵连是每一位入伍士兵的起点,也是军事生涯中至关重要的一段经历。它通常持续数周至数月,旨在帮助新兵完成从平民到军人的转变。新兵连的训练内容全面且严格,涵盖体能、纪律、军事技能和团队合作等多个方面。体能训练是新兵连的核心部分。新兵需要每天进行跑步、俯卧撑、仰卧起坐等基础锻炼,以增强耐力和力量..…

战术训练的基本原则和方法有哪些?如何有效开展个人和团队战术训练?

战术训练战术训练是提升团队和个人在复杂环境中执行任务能力的关键环节。有效开展战术训练需要从基础技能到高级应用逐步推进。训练前应明确目标,例如提升反应速度、增强团队协作或掌握特定战术动作。制定详细的训练计划,包括时间安排、场地准备和所需装备。确保所有参与者了解安全规范,穿戴适当的防护装备,避免意外发.…

射击训练如何进行?新手如何有效入门和专业课程包含哪些内容?

射击训练射击训练需要系统化学习。射击训练从基础开始。新手先学习安全规则。安全规则是射击训练的核心。枪口永远指向安全方向。手指放在扳机护圈外。了解枪支状态。确保枪支空膛。这些规则保护自己和他人。射击训练前检查装备。装备包括枪支、弹药、护目镜和耳罩。护目镜防止弹壳伤害眼睛。耳罩保护听力。选择合适尺寸的.…