班排是什么?班排的编制、训练、战术及职责分别是什么?

摘要:班排班的核心定位与管理要点班是组织中最基础的执行单元,常见于军队、企业项目组、学校实践小组等场景。以军队为例,一个班通常配备8-15名成员,由班长统筹管理。班长需承担多方面职责:在任务执行上,要根据上级(如排长)的要求,将任务拆解为具体的个人工作,比如军事训练中安排成员练习不同的战术动作,或企业..…

班排

班的核心定位与管理要点

班是组织中最基础的执行单元,常见于军队、企业项目组、学校实践小组等场景。以军队为例,一个班通常配备8 - 15名成员,由班长统筹管理。班长需承担多方面职责:在任务执行上,要根据上级(如排长)的要求,将任务拆解为具体的个人工作,比如军事训练中安排成员练习不同的战术动作,或企业项目里分配成员负责不同的环节(如数据收集、文案撰写)。日常管理中,班长要关注成员的状态,包括出勤情况、技能掌握进度、心理情绪等,一旦发现成员遇到困难(如训练跟不上节奏、工作中出现失误),要及时沟通并提供帮助,比如为训练薄弱的成员制定一对一辅导计划,或协调资源解决工作中的障碍。团队凝聚方面,班长可定期组织班内活动,如军队里的拉歌比赛、企业中的小组聚餐,增强成员之间的默契与归属感。

排的组织架构与运作逻辑

排由3 - 4个班组成,人员规模通常在20 - 50人,由排长主导工作。排长的核心作用是整合各班力量,完成更复杂的任务。任务承接后,排长要先分析任务的目标、难点、所需资源,再结合各班的优势进行分配。例如军事演练中,若任务是攻占某一区域,排长可安排擅长侦察的班先进行敌情摸排,擅长突击的班负责主攻,后勤班保障物资与伤员救治。训练规划上,排长需设计跨班的协同训练,比如组织不同班的成员进行战术配合演练,提升排的整体作战能力;企业项目中,排长可安排不同班的成员参与跨部门协作培训,增强团队间的配合效率。信息管理方面,排长要建立与班长的定期沟通机制,比如每日或每周召开班长沙龙,了解各班的工作进展、遇到的问题,同时将上级的新要求、新政策准确传达给班长,确保信息在排与班之间顺畅流转。

班排协同的实操方法

班与排的高效协同需要清晰的流程支撑。信息传递环节:班长要养成每日总结的习惯,将班内的工作进度、成员状态、突发问题等信息,以书面或口头形式及时汇报给排长,汇报内容要简洁明了,突出重点(如“今日班内3名成员完成战术训练考核,2名成员因装备故障进度滞后,已协调维修组处理”)。排长收到信息后,要快速分析,若涉及跨班协作的问题(如两个班都需要某一设备),需立即统筹资源进行调配。任务执行环节:排长下达任务时,要明确任务的目标、时间节点、质量要求,同时说明各班的协作边界与配合方式。比如在工程建设任务中,排长要告知负责地基的班和负责主体搭建的班,在哪个时间点完成交接,交接时的质量标准是什么。执行过程中,班长要主动与其他班的班长沟通,提前预判协作需求,比如主体搭建班提前了解地基班的进度,调整自身人员的排班计划,确保衔接顺畅。复盘优化环节:任务完成后,排长要组织各班进行复盘,分析任务中的亮点与不足。比如军事任务后,复盘各班的战术配合是否默契,哪个环节出现了延误;企业项目后,复盘各环节的协作效率、资源利用情况。通过复盘,排长和班长共同制定改进计划,如调整训练内容、优化任务分配逻辑,持续提升班排的整体战斗力或作业效率。

班排是什么意思?

班排的含义

“班排”通常涉及军事编制与组织管理两个维度的解释,以下分场景详细说明:

军事领域的“班排”

在军队编制体系中,“班”和“排”是基层作战与管理单元:

- 班:是军队最基础的战术单位,人数通常为10人左右(不同军种、国家略有差异)。以陆军步兵班为例,一般包含班长、机枪手、步枪手、掷弹手等岗位,负责执行小规模战斗任务(如阵地防守、火力支援、突击攻坚等),是战术行动的“最小执行单元”。

- 排:由若干个班(通常为3 - 4个班)组成,总人数约30 - 40人,设排长指挥。排的作用是整合多个班的力量,执行中等规模任务(如连级作战中的侧翼支援、区域巡逻、阵地攻防等),并通过“班 - 排 - 连”的层级体系实现指挥协同。

非军事场景的“班排”

在企业、工厂、集体活动等场景中,“班排”是组织管理的借用概念:

- 工作班次/班组:部分企业(如工厂、建筑工地)会将“班”作为工作班组的简称,例如“生产班”“作业班”,负责某一环节的具体任务;“排”则可能指代班次调度(如“排班表”),或按“排”的规模整合班组(类似军事编制的逻辑,以“排”为单位统筹人员、分配任务)。

- 集体活动组织:学校、社区的集体活动(如军训、运动会)中,“班排”可能模仿军事编制,将人员按“班”(小团队)、“排”(由多个班组成的大团队)划分,便于统一指挥、协同行动(例如“xx排下辖3个班,负责场地布置任务”)。

班与排的关系(核心逻辑)

无论军事还是非军事场景,“班”是更基础的最小单元,“排”是整合多个班的中层单元——通过“班 - 排”的层级结构,既保证任务执行的精细化(班的分工),又实现规模性协作(排的统筹),最终提升组织效率或作战能力。

班排编制是怎样的?

班排编制会根据军种、部队类型、作战任务以及装备配置的不同而存在差异,下面以常见的陆军步兵部队为例,为你详细介绍班排的基本编制情况,其他军种或专业部队的班排编制可在此基础上参考调整。

班的编制

陆军步兵班是军队中最基层的战术作战单元,人员规模通常在8至12人(不同任务场景和装备配置会有变化)。如果是机械化步兵班,因依托步兵战车行动,人员数量相对少一些,一般为8 - 10人;传统的徒步步兵班,人员数量可能会达到10 - 12人。

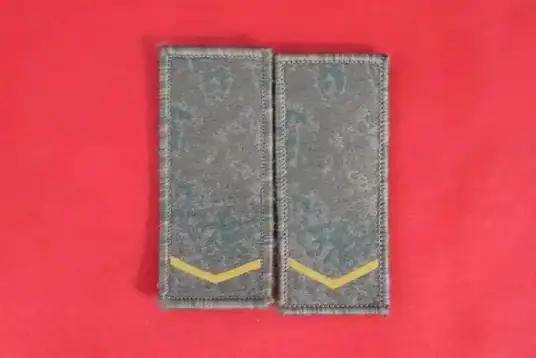

班内会依据武器装备和战术任务进行明确分工:班长负责全班的指挥与协同,是班的核心;班用机枪手操作班用轻机枪,为班组提供持续的火力支援,压制敌方火力点或集团目标;步枪手主要承担近距离作战任务,负责突击、掩护、警戒等,通常会配备突击步枪、手榴弹等装备;火箭筒手则操作单兵火箭筒(如PF - 98式火箭筒等),负责摧毁敌方轻型装甲目标、火力点或坚固工事。部分班组还会配备狙击手(若执行特殊任务)、携行弹药或物资的战斗员,以保障班组的持续作战能力。

步兵班的核心任务是完成小型战术行动,比如阵地防御中的一段防线坚守、小范围的侦察巡逻、配合其他班组的突击行动等,凭借灵活的规模和分工,能快速响应各类基层作战任务。

排的编制

排是由若干个班整合而成的战术单位,一个步兵排通常下辖3至4个步兵班,结合班的人员规模计算,步兵排的总人数一般在30至40人(若每个班10人,3个班约30人,4个班约40人)。

排的指挥层级包含排长(负责全排的战术指挥与协同)、副排长(协助排长工作,可在排长负伤或失联时接替指挥),还会配备通信员,负责排与上级、排内各班之间的信息传递,保障指挥链路畅通。部分加强型步兵排,还会配属支援火力单元,比如1个迫击炮班(装备60毫米或82毫米迫击炮,负责为排级作战提供曲射火力支援,打击敌方隐蔽目标或集群目标)、1个反坦克导弹小组(操作“红箭”系列反坦克导弹,增强排的反装甲能力)。

步兵排的作战任务层级高于班,进攻时可负责突破敌方一个小型防御地段,协调多个班的火力掩护、突击推进、侧翼迂回等行动;防御时可坚守一段阵地,组织各班构建火力网、设置障碍、实施警戒,抵御敌方小规模的进攻或袭扰。

其他部队的班排编制特点

除了步兵部队,不同专业的部队(如装甲部队、炮兵部队、空降部队等),班排编制会因装备和任务的差异产生明显变化:

- 装甲部队(坦克排):一个坦克排通常编配3至4辆主战坦克,每辆坦克的乘员数量根据坦克型号而定(如部分主战坦克为3人制,包含车长、炮长、驾驶员;也有部分型号为4人制,增加装填手)。以3辆3人制坦克为例,坦克排的总人数约为9人。坦克排的作战核心是依托坦克的火力、防护力和机动性,执行突击、穿插、装甲集群配合等任务,与步兵班排的徒步/乘车作战模式有本质区别。

- 炮兵部队(炮兵排):以榴弹炮排为例,通常编配2至4门榴弹炮(如122毫米榴弹炮),每门榴弹炮需要一个操作班(约6 - 8人,包含炮长、瞄准手、装填手、弹药手等)负责火炮的操作与射击。加上排指挥人员(排长、通信员等),一个榴弹炮排的总人数约为20 - 30人。炮兵排的任务是为部队提供火力打击支援,通过曲射火力摧毁敌方阵地、装备、集群目标等,作战方式以火力投送为主,而非近距离接触作战。

- 空降部队(空降班/排):空降班的人员规模会适当压缩(因受空投载具容量限制),一般为7 - 10人,装备也更轻量化(如折叠式枪械、便携式火箭筒等);空降排通常下辖3个空降班,总人数约25 - 35人,任务以敌后伞降突袭、要点夺控、破坏敌方后勤线等为主,强调快速反应和敌后作战能力。

编制的动态调整

随着战争形态向信息化、智能化发展,班排编制也在持续优化:比如部分部队的步兵班中,会新增无人机操作手(负责操控小型侦察无人机,为班组提供战场态势感知)、电子对抗员(负责干扰敌方通信或简易遥控装备);排级单位会加强信息化指挥终端的配备,提升班排之间、班排与上级的信息共享和协同效率。不过,“以战术协同为核心、以火力配置为支撑”的班排编制逻辑,始终是各类部队班排建设的基础。

如果你想了解某一特定军种、特定时期或特定国家的班排编制,可结合具体背景进一步分析,不同的军事体系(如美军、俄军、解放军等)在班排编制的细节上也会存在特色差异哦。

班排训练内容有哪些?

队列训练

班排队列训练包含单个军人队列动作与班队列动作两部分。单个军人队列动作需反复练习立正、稍息、跨立、停止间转法、敬礼,以及齐步、正步、跑步的行进与立定等,保证动作规范、姿态标准。班队列训练侧重集体协同,涵盖班的整齐报数、行进与停止、队形变换(如横队变纵队、纵队变横队、班的方向变换等),通过队列训练强化纪律意识与团队协作能力,让班排在集体行动时步调一致、令行禁止。

战术训练

战术训练分为进攻战术与防御战术。进攻战术中,班排需掌握搜索前进、班组突击、交替掩护等技能。搜索前进时,班内成员依战术队形(一字队形、三角队形等)前进,同步观察敌情与地形;班组突击需明确火力组、突击组、支援组分工,火力组压制敌方火力,突击组快速接近目标,支援组保障后方与侧翼安全。防御战术涵盖阵地构筑、警戒设置、火力配置、反冲击等,班排需选择有利地形构建防御阵地,设置警戒哨察觉敌方动向,合理布置火力点抗击进攻,必要时组织反冲击打乱敌方节奏、夺回阵地。

体能训练

体能训练包含基础体能与专项体能。基础体能围绕力量、耐力、速度展开,训练内容有俯卧撑、仰卧起坐、3000米/5公里跑、引体向上等,通过反复训练提升基础身体素质。专项体能针对实战需求设计,如武装越野(背负装备完成规定距离奔跑)、400米障碍(跨越壕沟、矮墙、云梯等障碍)、扛弹药箱折返跑、拖拽伤员训练等,增强实战环境下的体能支撑能力,确保班排成员在负重、复杂地形条件下仍能高效完成任务。

专业技能训练

专业技能训练依军兵种、岗位差异有所不同。步兵班排核心训练射击技能,涵盖步枪、手枪、班用机枪的据枪、瞄准、击发要领,开展精度射击、快速射击、夜间射击等训练,确保不同环境下精准命中目标;同时学习爆破技能,掌握炸药、雷管等器材使用,开展工事爆破、障碍物破除训练。装甲兵班排需训练装甲车辆驾驶,熟悉车辆操作、故障排除、野外机动;同步学习车载通信与武器操作,如车载机枪、火炮的使用。通信兵班排专注电台操作、密码编译、线路架设与维护,保障信息传递准确畅通。

心理训练

心理训练旨在提升班排成员心理素质,应对实战压力。训练包含模拟实战环境训练(在噪音、强光、烟雾环境下进行战术动作、射击训练,适应复杂恶劣环境,克服恐惧)、心理抗压训练(设置高难度任务,如限时完成复杂战术部署、疲劳状态下决策,锻炼心理承受力与应变能力)、团队心理建设(组织信任背摔、团队协作游戏,增强内部信任与凝聚力,让成员心理上相互支持,提升整体心理韧性)。

作风纪律训练

作风纪律训练贯穿日常与任务全程。日常养成方面,从起床、出操、整理内务(被子叠成“豆腐块”、物品摆放有序)、就餐到就寝,均有严格规范,培养严谨细致的作风。纪律教育通过学习条令条例,明确保密纪律、战场纪律等要求,让班排成员清晰认知行为边界,确保任何情况下严守纪律、坚决执行命令。

应急处突训练

应急处突训练针对自然灾害救援、突发事件处置。自然灾害救援中,班排需训练快速集结、携带担架、破拆工具等救援器材赶赴现场,开展人员搜救、伤员转移、道路疏通等工作。突发事件处置(如反恐维稳)中,需学习快速反应、封锁现场、抓捕嫌疑人等战术,掌握非杀伤性武器使用,确保自身与群众安全的前提下,高效处置突发情况、维护秩序安全。

班排和连的区别?

编制层级与定位

班是军队最基层的战术作战单元,直接承担一线战斗、勤务或训练任务,是构成排、连等更高层级单位的基础模块。排由若干个班组合而成,属于中间层级的战术编组,负责整合班的力量并形成战术协同。连则由多个排及保障单元构成,是具备独立战术行动能力的基本分队,可在一定范围内自主完成战斗、驻守、支援等任务。

人员规模差异

班:不同军种、任务类型的班人数略有不同。以陆军步兵班为例,常规编制多为8 - 12人(含班长、战士及专业岗位,如机枪手、火箭筒手等);装甲步兵班因搭乘步战车,人数可能为6 - 8人(含驾驶员、车长等)。

排:通常由3 - 4个班组成,再加上排部指挥人员(排长、副排长、通信员等),总人数约30 - 40人。例如步兵排,3个步兵班(每班10人)+排部3 - 5人,总规模约33 - 35人;装甲排若配备3辆步战车,每车6人,加上排部,总人数约20 - 25人(因装备载员能力调整)。

连:由3 - 4个排、连部(连长、指导员、副连长、文书等)、保障单元(炊事班、通信班、卫生员等)组成,总人数约100 - 150人。步兵连一般为3个步兵排(约30 - 40人/排)+连部及保障班,总计100 - 120人;装甲连若配备10 - 12辆坦克/步战车,加上保障人员,人数约100 - 140人(装备载员+保障岗位)。

职能任务区别

班:聚焦小范围、近距离的战斗或勤务。战斗中,步兵班可执行火力压制、突击夺点、阵地警戒等任务;勤务班(如后勤、通信班下属的班)则负责物资搬运、设备维护、信号传递等专项工作。班的行动灵活性强,但持续作战或复杂任务能力有限,需依托排、连支援。

排:负责整合班的力量,实现战术协同。进攻时,排可划分“突击组(由2 - 3个班组成)+支援组(剩余班+排属武器)”,从多方向突破敌方阵地;防御时,排可依托地形构建“正面防御+侧翼警戒+火力支援”的阵地体系,覆盖约数百米的防御正面。排的任务复杂度高于班,需统筹多个班的行动节奏。

连:具备独立遂行战术任务的能力。战斗中,步兵连可独立防守一个小型阵地(如村庄、高地),或在师、团级进攻行动中担任“突击连”,突破敌方前沿防线;装甲连可作为“装甲矛头”,快速穿插敌方纵深。连还需统筹后勤补给、伤员救护、通信保障等工作,能在脱离上级支援的情况下维持1 - 2天的独立作战(视任务强度和补给情况而定)。

装备配置特点

班:以轻武器和班组支援武器为主。步兵班标配步枪(每人1支)、班用机枪(1 - 2挺)、火箭筒(1具,用于反装甲或攻坚);装甲步兵班除轻武器外,依托步战车的车载机枪、机关炮、反坦克导弹执行任务。班的装备强调“单兵/小组作战适配性”,便于快速机动和近距离交火。

排:在班用装备基础上,增配排属支援武器。步兵排可能配备轻型迫击炮(60mm/82mm,用于曲射火力支援)、反坦克导弹发射装置(如“红箭 - 73”)、通用机枪(加强中距离火力压制);装甲排的装备核心是多辆装甲车辆(坦克、步战车),并依托车载火控系统、通信系统实现排内协同。排的装备注重“班组间火力互补”,提升战术层面的打击多样性。

连:装备体系更完整,包含连属重武器、保障装备。步兵连可能配备重机枪(12.7mm,用于远程火力压制)、榴弹发射器(35mm,面杀伤)、反坦克炮(如“无后坐力炮”);装甲连的核心装备是成建制的装甲车辆(10 - 12辆),并配套指挥车、抢修车、弹药输送车等保障装备。连的装备强调“独立作战支撑”,涵盖火力打击、通信指挥、后勤补给等全流程需求,能应对更复杂的战场环境。

通过以上维度的对比,可清晰区分班、排、连在军队编制中的定位、规模、任务及装备特点。实际应用中,不同国家、军种的编制可能存在细节差异(如美军步兵班人数多为9人,俄军步兵班约10 - 11人),但核心逻辑(层级递进、任务/装备适配)基本一致。

班排的职责是什么?

班的职责(以军队基层班为例,其他场景可参考调整)

班作为最基层的战斗与管理单元,承担着以下核心职责:

战斗任务执行:

在作战行动中,班需听从上级(如排、连)指挥,完成诸如阵地防御、突击攻坚、巡逻警戒、要点夺控等任务。例如阵地防御时,班员需分工构筑工事(如挖掘散兵坑、设置障碍),依托地形和武器(步枪、班用机枪等)形成火力网,有效阻滞、打击来犯之敌;突击任务中,班需协同配合(如火力组压制、突击组突破、支援组补位),为后续部队开辟进攻通道。日常训练与战备:

组织班员开展军事技能训练(射击、投弹、战术动作、体能等),提升个人战斗素养与集体协同能力。同时保持战备状态:定期检查装备(枪械、装具、通信设备等)完好性,储备充足物资(弹药、食品、急救包等),确保接到任务后能“人装结合、快速出动”,如遇突发情况(如战备拉动),可在规定时间内完成集结、装载、出发。人员管理与思想凝聚:

班长负责班内日常管理(作息纪律、内务整理、公差勤务分配等),打造整洁有序的内部环境。同时关注班员思想动态,通过谈心、活动等方式化解矛盾、提振士气,增强班级凝聚力——让成员在战斗、训练中“心往一处想,劲往一处使”,避免因内部问题削弱战斗力。协同配合与支援:

在排、连的作战/训练体系中,班需与友邻班、其他兵种(如装甲、炮兵)密切协同。例如进攻时,负责侧翼掩护的班需与主攻班保持火力衔接;防御时,与相邻班共享警戒区域、互补火力死角,形成“整体防御网”。

排的职责(以军队战术分队排为例)

排由若干班组成,是承上启下的战术执行单元,职责更具统筹性:

战术指挥与任务执行:

排长需根据上级(连)任务,制定战术方案(分析敌情、地形,分配各班任务,规划进攻/防御路线、火力配置)。例如进攻作战中,指挥全排“火力班压制敌方工事、步兵班分路突击”,突破敌方阵地;防御时,依托地形构建“班-排”层级的防御体系,分配各班防守区域、火力点,确保阵地稳固。班的协调与管理:

统筹管理所属班,指导班级训练、战备与管理。定期检查各班训练质量(如射击精度、战术配合)、战备状态(装备完好率、物资储备),帮助解决班级难题(如人员矛盾、训练瓶颈)。通过“以排带班”,确保各班战斗力均衡,形成排的整体作战优势。火力与兵力运用:

合理调配排属武器装备(如重机枪、火箭筒、狙击枪)与人员。例如攻坚任务中,集中重火力压制敌方核心工事;分散兵力时,将班配置为“前出警戒、侧翼掩护、主力突击”等角色,最大化发挥“人装结合”的战斗力。上下级与友邻协同:

向上级(连)汇报情况、接收指令,向下级(各班)传达任务、明确要求;与友邻排(或其他兵种单位)协同,如配合装甲排“步坦协同”突破防线,或与炮兵排联动“火力-步兵”衔接打击,完成复杂战术任务。日常建设与保障:

组织全排开展思想政治教育、军事理论学习,提升人员素养;统筹后勤保障(装备维护、物资补给、伤病员救治),确保排内“装备无故障、人员无伤病、补给无短缺”,始终保持战斗/训练状态。

其他场景的“班排”职责(参考拓展)

若“班排”为学校班级/企业班组(如军训班排、生产班组),职责核心围绕组织管理、任务执行、协同配合调整:

- 学校班级(军训/日常):班长/排长负责班级纪律、活动组织(如军训队列训练、班会),协调师生/同学关系,完成学校布置的学习、活动任务。

- 企业班组(如工厂生产班排):班组长/排长负责生产任务分配、人员调度,保障生产效率与质量,协调班组内/与其他班组的协作,解决生产中的技术、人员问题。

以上是班排(不同场景)的核心职责说明~无论是军队、学校还是企业,“班排”都作为基层组织单元,通过明确分工、协同配合,确保任务高效完成~

班排战术有哪些?

突击战术

突击战术是班排进攻作战中常用的战术之一。该战术以快速、猛烈的行动突破敌方防线,旨在迅速打乱敌方部署并夺占关键目标。适用场景多为敌方防御力量相对薄弱、我方具备火力优势且需快速推进的情况。实操时,班排需提前规划突击路线,通常会选择敌方防御的侧翼或结合部作为突击点,同时集中火力(如班用机枪、火箭筒等)对突击方向的敌方火力点进行压制,各战斗小组(如突击组、火力组、支援组)紧密配合,突击组快速冲击,火力组持续提供火力掩护,支援组负责补充弹药、抢救伤员并协助巩固占领的阵地。

迂回战术

迂回战术强调通过隐蔽机动,绕到敌方侧后实施攻击,以此打乱敌方防御体系。适用场景为敌方正面防御较为严密,但侧翼或后方防御存在空隙,且战场环境(如地形、植被等)有利于部队隐蔽机动时。实操要点包括提前侦察敌方侧后的地形和防御情况,选择合适的迂回路线,通常会组织小股兵力(如一个战斗小组)担任迂回分队,其余兵力在正面实施佯攻或牵制,吸引敌方注意力。迂回分队需利用地形(如树林、沟壑、建筑物阴影等)隐蔽前进,到达预定位置后,与正面部队协同发起攻击,形成前后夹击之势,迫使敌方防御崩溃。

阵地防御战术

阵地防御战术是班排防御作战的基础战术,通过依托预设阵地(如堑壕、掩体、障碍物等)抗击敌方进攻。适用场景为需要坚守特定地域(如战略要点、交通枢纽)、阻止敌方推进时。实操时,班排需提前构建防御阵地,阵地应具备良好的射界和隐蔽性,通常会设置多层火力网,包括前沿火力点、侧防火力点和预备火力点。同时,会在阵地前设置障碍物(如铁丝网、地雷、拒马等)迟滞敌方行动。战斗中,各战斗小组分工明确,火力组负责对敌方进攻兵力进行火力打击,警戒组负责观察敌方动向并及时通报,防御小组则依托阵地进行顽强抗击,当敌方突破前沿时,还可组织反冲击夺回阵地。

机动防御战术

机动防御战术注重以部分兵力依托阵地牵制敌方,主力则在防御地域内灵活机动,寻找战机打击敌方。适用场景为敌方兵力占优、我方难以进行静态阵地防御,且战场具备一定的机动空间(如开阔的平原、丘陵地带)时。实操步骤包括将班排兵力分为牵制分队和机动分队,牵制分队依托临时阵地或要点进行防御,吸引敌方主力;机动分队则隐蔽集结,根据敌方进攻态势,选择敌方侧翼或后方作为打击点,快速机动实施突袭。机动过程中需注意保持与牵制分队的通讯联络,确保协同一致,突袭时要集中火力,力求快速歼敌并迅速撤离,避免陷入敌方包围。

城市巷战战术

城市巷战战术针对城市建筑物密集、街巷复杂的环境设计。适用场景为在城市区域与敌方展开作战,夺占或控制城市街区、建筑物时。实操要点包括对城市建筑结构、街巷分布进行详细侦察,划分战斗区域(如以街区、建筑物为单位)。班排可采用逐屋清剿、街区控制的方式,通常以小组为单位,利用建筑物的门窗、楼道、屋顶等位置实施火力掩护和突击。突击小组在火力组的掩护下,逐个房间、逐个楼层进行搜索,清除敌方抵抗力量,同时注意防范敌方的伏击和狙击。还可利用城市地下设施(如下水道、地下停车场)进行隐蔽机动,绕到敌方侧后发起攻击,战斗中需注重与友邻班排的协同,避免误伤。

山地作战战术

山地作战战术适应山地地形复杂、地势起伏大的特点。适用场景为在山地环境中进行攻防作战,如夺占山垭口、高地等目标。实操时,班排需熟悉山地地形,利用山脊、山谷、密林等地形隐蔽行动。进攻时,可选择敌方防御相对薄弱的山脊或山谷作为突击路线,火力组在高处(如山脊侧面)设置火力点,压制敌方火力,突击组沿山谷或背阴坡隐蔽接近敌方阵地,发起突然攻击。防御时,依托山地的制高点、陡崖等地形构建防御阵地,设置交叉火力网,利用地形优势迟滞敌方进攻,同时在山间小道、隘口设置障碍物和伏击点,打击敌方的迂回和渗透行动。

夜间作战战术

夜间作战战术利用夜色掩护实施作战行动,降低敌方观察和火力打击效果。适用场景为需要隐蔽接敌、突袭敌方或在夜间坚守阵地时。实操要点包括做好夜间伪装(如使用迷彩服、涂抹伪装油彩),配备夜视器材(如夜视仪、红外瞄准具)提升夜间观察和射击能力。进攻时,选择夜间敌方警惕性较低的时段(如午夜后),利用地形和夜色隐蔽接近敌方阵地,通过手势、灯光信号(需加密)或无线电(低功率、短时间通讯)保持协同,突然发起攻击。防御时,加强夜间警戒,设置声光警报装置(如绊发式信号弹、音响报警器),在阵地前设置照明雷或利用月光、星光判断敌方动向,火力组提前标定射击诸元,确保夜间能快速、准确地对敌方目标进行打击。

“班排是什么?班排的编制、训练、战术及职责分别是什么?” 的相关文章

海军是什么?其组成、任务与发展全解析

海军海军是一支重要的军事力量,负责保卫国家海洋权益和海上安全。海军通常由水面舰艇、潜艇、航空兵和陆战队等组成,具备多种作战能力。海军的主要任务包括海上巡逻、反潜作战、防空作战和两栖登陆等。海军装备有驱逐舰、护卫舰、潜艇和航母等先进武器系统,这些装备有助于提升海军的整体战斗力。海军训练注重实战化,官兵…

军装有哪些种类和级别区分?如何辨别真假军装和军衔?

军装军装是军队的重要标志,它代表着纪律、荣誉和身份。每个国家的军装设计都经过精心考虑,以体现其军事文化和传统。军装通常包括制服、帽子、肩章和徽章等元素,这些细节不仅美观,还承载着特定的含义。军装的颜色和样式往往与作战环境相关。例如,迷彩服的设计是为了在野外环境中提供隐蔽性,减少被敌人发现的风险。而正…

士兵的日常训练内容有哪些?如何成为合格士兵及军衔等级划分?

士兵的日常训练内容有哪些?士兵的日常训练内容涵盖了体能、技能和战术等多个方面,旨在全面提升战斗力。体能训练是基础,包括长跑、俯卧撑、仰卧起坐和障碍跑等项目。这些活动帮助士兵增强耐力、力量和速度,确保他们能够适应高强度任务。训练通常安排在早晨或下午,持续数小时,并根据季节和任务需求调整强度。士兵们通过…

列兵是什么军衔,在军队中属于什么级别?

列兵是什么军衔,在军队中属于什么级别?列兵是中国人民解放军军衔体系中的最低军衔等级。作为入伍新兵最初获得的军衔,它标志着士兵职业生涯的起点。列兵通常需要完成基础军事训练,逐步适应部队生活和作战要求。在陆军、海军、空军等各军种中,列兵都属于士兵序列的入门级别。列兵在军队中承担基础性任务,包括日常勤务、…

新兵入伍前需要准备哪些物品和材料?训练内容有哪些?如何快速适应部队生活?

新兵欢迎你成为部队大家庭的一员。作为一名新兵,这不仅是人生角色的重要转变,更是一段充满挑战与成长的宝贵经历。部队生活有其独特的节奏和规则,提前了解并做好准备,能帮助你更快地适应新环境,顺利开启军旅生涯。入伍前,你需要仔细核对入伍通知书上的要求,准备好所有个人证件和材料。个人生活用品方面,部队会统一配…

新兵连训练内容、时长、辛苦程度及管理规定全解析

新兵连新兵连是每一位入伍士兵的起点,也是军事生涯中至关重要的一段经历。它通常持续数周至数月,旨在帮助新兵完成从平民到军人的转变。新兵连的训练内容全面且严格,涵盖体能、纪律、军事技能和团队合作等多个方面。体能训练是新兵连的核心部分。新兵需要每天进行跑步、俯卧撑、仰卧起坐等基础锻炼,以增强耐力和力量。这…