军用飞机的主要类型、用途、性能参数及中美俄技术对比是什么?

摘要:军用飞机军用飞机概述军用飞机是用于军事作战、侦察、运输等任务的航空器,与民用飞机相比,其设计和性能更侧重于满足军事需求。这类飞机需适应复杂战场环境,具备强大的机动性、火力或特殊任务能力,是现代国防体系中执行空中作战任务的核心装备。从早期的双翼侦察机到如今的隐身五代机,军用飞机的发展历程始终围绕提升作…

军用飞机

军用飞机概述

军用飞机是用于军事作战、侦察、运输等任务的航空器,与民用飞机相比,其设计和性能更侧重于满足军事需求。这类飞机需适应复杂战场环境,具备强大的机动性、火力或特殊任务能力,是现代国防体系中执行空中作战任务的核心装备。从早期的双翼侦察机到如今的隐身五代机,军用飞机的发展历程始终围绕提升作战效能、适应战场需求展开,涵盖了制空权争夺、战略打击、情报侦察、后勤运输等多种关键军事功能。

军用飞机的主要类型及功能

军用飞机按用途可分为多种类型,不同类型承担不同作战任务,共同构成完整的空中作战体系。

战斗机:以夺取制空权为核心任务,兼具空中格斗、对地攻击能力。典型代表包括美国F-22“猛禽”、俄罗斯苏-57、中国歼-20等。现代战斗机普遍采用超音速巡航、隐身设计,配备先进雷达和空空导弹,能在复杂电磁环境中执行远程拦截、空战对抗等任务。

轰炸机:负责对地面/海面目标实施战略或战术打击,可携带核弹、精确制导炸弹等武器。战略轰炸机如美国B-2“幽灵”(隐身设计)、俄罗斯图-160“白天鹅”(可变后掠翼),具备大航程、大载弹量特点;战术轰炸机如中国轰-6K,可执行中近程精确打击任务。

运输机:用于快速投送人员、物资和装备,是维持远程作战能力的关键装备。战略运输机如美国C-17“环球霸王”、中国运-20,可在复杂机场起降并空投重型装备;战术运输机如C-130“大力神”,具备短距起降能力,适合在前线简易机场部署。

侦察机:通过光学、电子、雷达等设备收集敌方情报,分为战略侦察机和战术侦察机。美国SR-71“黑鸟”(高空高速侦察机)、中国歼侦-8D,凭借高速度、高升限躲避敌方拦截;无人机侦察机如MQ-9“死神”,可长时间滞空,适合隐蔽侦察任务。

特种飞机:包括预警机(如E-3“望楼”)、电子战飞机(如EA-18G“咆哮者”)、空中加油机(如KC-135)等。预警机通过大型雷达覆盖战场,为己方战机提供早期预警和指挥引导;电子战飞机通过干扰敌方通信和雷达,削弱其作战能力;加油机则延长战机航程,提升持续作战时间。

军用飞机的核心技术特点

军用飞机的性能优势源于多项关键技术的集成应用,这些技术直接决定其作战效能。

隐身技术:通过外形设计(如棱角化机身、倾斜双垂尾)和吸波材料,减少雷达反射截面积(RCS)。例如F-22的机身表面覆盖吸波涂层,B-2的飞翼布局可将雷达波散射至不同方向,使敌方雷达难以探测。隐身技术让战机能突破敌方防空系统,实现隐蔽突防。

动力系统:高性能航空发动机是军用飞机的“心脏”。现代战斗机普遍采用涡扇发动机,如F-22的F119发动机具备矢量推力(尾喷口可偏转),提升过失速机动能力;战略轰炸机则依赖大推力涡扇发动机(如NK-32),实现超音速巡航和洲际航程。

信息化与协同作战:配备有源相控阵雷达(AESA)、数据链等系统,可同时跟踪多目标并与其他作战平台(如卫星、地面部队)共享信息。例如歼-20的“多传感器融合”技术,能整合雷达、光电探测等数据,为飞行员提供全面战场态势。

机动性与敏捷性:通过气动布局优化(如鸭翼、边条翼设计)和推力矢量技术,实现高过载机动。苏-35的过失速机动能力(可在大迎角下快速转向),让其在近距离空战中占据优势;F-35的短距/垂直起降能力,使其能在小型舰艇或简易机场起降,增强部署灵活性。

军用飞机的发展历程与趋势

军用飞机的发展大致分为四个阶段,技术迭代推动其性能持续突破。

早期探索阶段(20世纪初-二战前):从木质双翼机发展到单翼机,发动机功率提升使飞机具备一定航程和速度。德国容克斯Junkers F.13、美国P-51“野马”等机型在早期空战中崭露头角,为后续喷气式飞机奠定基础。

喷气时代(二战后-20世纪70年代):喷气发动机取代活塞发动机,飞机进入超音速时代。苏联米格-15、美国F-86等喷气战斗机主导战后空战;B-52“同温层堡垒”战略轰炸机以亚音速巡航,成为冷战时期核威慑的核心装备。

高技术阶段(20世纪80年代-21世纪初):隐身技术、相控阵雷达等技术成熟,出现F-117隐身攻击机、F-22五代机。这一时期强调精确打击能力,如“战斧”巡航导弹与战机协同,实现远程精确摧毁目标。

智能化与多用途阶段(21世纪至今):无人机技术爆发,MQ-9、“翼龙”系列无人机承担侦察、打击一体化任务;第六代战斗机(如美国NGAD、欧洲FCAS)研发提上日程,重点探索人工智能协同、定向能武器集成(如激光炮)等新技术。

军用飞机的实战应用与典型案例

军用飞机在局部战争和冲突中发挥关键作用,典型案例体现其作战价值。

海湾战争(1991年):F-117隐身轰炸机首次实战亮相,凭借隐身能力突破伊拉克防空网,精确摧毁防空指挥中心、通信枢纽等关键目标,成为“外科手术式打击”的典范。同时,A-10“疣猪”攻击机低空打击伊军装甲部队,展现强大对地火力。

叙利亚战场(2015年至今):俄罗斯苏-35战机投入实战,在对抗北约战机时展现优异机动性能;无人机(如“猎户座”)执行侦察、电子战任务,大幅降低人员伤亡风险。这些案例推动了无人机战术和有人机-无人机协同作战的发展。

俄乌冲突(2022年至今):双方大量使用无人机(如“海鹰-10”侦察无人机、“柳叶刀”自杀式无人机)执行侦察、打击任务,验证了无人机在现代战争中的低成本高效能;苏-34战斗轰炸机执行对地支援,展示了战斗轰炸机在地面战中的战术价值。

军用飞机的未来发展方向

随着科技进步,军用飞机正朝着更智能、更灵活、更融合的方向发展。

高超音速化:俄罗斯米格-41已开始研发,计划配备高超音速导弹,实现“以速度破防”;美国F-35未来可能集成高超音速武器,提升远程打击能力。

空天一体化:探索能在大气层和近地轨道飞行的“跨域作战平台”,例如美国“曙光女神”空天飞机项目,具备快速全球打击能力。

人工智能深度应用:通过AI辅助决策、自主空战,减少飞行员负担。例如F-35的AI辅助目标识别系统,可自动筛选威胁目标,优先分配导弹。

绿色动力技术:采用可持续航空燃料(SAF),降低碳排放同时提升燃油效率;氢燃料发动机等新技术可能在未来20年内逐步应用于军用飞机。

军用飞机作为国防力量的重要组成部分,其发展始终与军事需求和科技突破紧密相连。从维护国家安全到参与国际维和,从保障战略威慑到执行非战争军事行动,军用飞机的作用日益多元,技术迭代也将持续推动其在新时代战场中发挥更大价值。

军用飞机有哪些主要类型?

军用飞机根据作战任务和功能定位,可分为多种主要类型,每种类型在现代战争体系中承担着独特且关键的角色。以下从其核心任务和典型特点展开说明:

战斗机

战斗机是夺取制空权的核心装备,主要任务是在空战中摧毁敌方空中目标,同时可兼顾对地打击。它具备高速飞行能力、高机动性和先进的航电系统,能在复杂气象条件下执行任务。现代战斗机通常分为制空型和多用途型:制空型侧重空中格斗,配备超视距空空导弹和近距格斗弹,如第五代隐身战斗机可通过隐身设计突破敌方防空网;多用途型则兼顾空战与对地攻击,携带空地导弹、精确制导炸弹等,能打击敌方地面装甲、工事或海上舰艇,例如兼具空战与对地支援能力的“四代半”机型。

轰炸机

轰炸机以远程、大规模打击能力为核心,主要执行战略威慑或战术支援任务。战略轰炸机航程远、载弹量大,可携带核武器或大型常规弹药,对敌方纵深目标实施打击,其设计强调航程和突防能力,部分型号采用隐身技术降低被拦截概率,例如具备洲际航程的战略轰炸机可对全球范围内的重要目标进行快速响应。战术轰炸机则侧重近程支援,打击敌方前线战术目标,如装甲集群、防御工事等,现代战术轰炸机常与攻击机功能融合,通过低空突防或精确制导武器实现高效打击。

攻击机

攻击机是专门用于近距空中支援的机型,主要针对地面或海上小型目标执行精确打击。与轰炸机相比,攻击机更强调低空低速机动性和生存能力,通常配备装甲防护和低空突防设计,如著名的A-10“疣猪”攻击机以厚重装甲保护机身,可在敌方火力密集区域执行任务。攻击机主要携带空地导弹、火箭弹、航炮等武器,打击敌方坦克、步兵阵地、雷达站等目标,是地面部队作战时的重要空中支援力量。

运输机

运输机负责人员、物资和装备的快速投送,分为战略和战术两类。战略运输机具备洲际航程和超大载重量,可在复杂地形和气候条件下起降,执行全球范围的物资运输任务,例如C-17“环球霸王”可空投重型装备或在简易机场降落,保障战略部署。战术运输机则侧重短距起降和灵活性,主要用于前线部队的物资补给、人员轮换,如C-130“大力神”可在未铺装跑道起降,快速响应局部冲突中的运输需求。

侦察机

侦察机通过光学、电子等手段获取敌方情报,分为有人和无人两类。有人侦察机如U-2高空侦察机,凭借高空飞行能力突破敌方防空网,收集战略情报;无人侦察机如“全球鹰”,具备长航时滞空能力,可在高危区域持续侦察,避免人员伤亡。侦察机搭载的电子设备能截获敌方雷达信号、通信数据,为己方制定作战计划提供关键信息,是现代战场的“千里眼”。

预警机

预警机是空中指挥与预警的核心平台,通过搭载大型雷达系统,扩大己方探测范围并引导作战。它可在高空持续警戒,实时监控敌方战机、导弹发射动向,同时充当空中指挥中心,协调多架战机编队作战。例如E-3“望楼”预警机配备的脉冲多普勒雷达,能同时跟踪数百个目标,指挥己方战机拦截敌机或打击地面目标,大幅提升作战效率。

反潜机

反潜机用于搜索、跟踪并攻击敌方潜艇,分为固定翼和直升机两类。固定翼反潜机如P-8A“海神”,具备长航程、大载荷特点,可在广阔海域长时间巡逻,通过磁异探测仪、声呐浮标定位潜艇;反潜直升机如卡-28,部署在舰艇或沿海区域,通过吊放声呐快速搜索近距离潜艇,兼具反潜和反舰能力,是海上舰艇编队的重要防护力量。

武装直升机

武装直升机是地面部队的“低空杀手”,主要任务是反坦克、压制地面火力、支援登陆作战。它具备优秀的低空机动性和装甲防护,可在复杂地形中隐蔽飞行,携带反坦克导弹、火箭弹、航炮等武器,对敌方装甲集群、工事或低空目标实施打击。例如AH-64“阿帕奇”配备的“海尔法”导弹,能精准摧毁坦克装甲,是现代武装冲突中近距支援的关键装备。

教练机

教练机用于飞行员训练,分为初级、中级和高级三类。初级教练机如初教-6,结构简单、起降平稳,帮助学员掌握基础飞行技巧;高级教练机如L-15“猎鹰”,可模拟复杂空中机动,训练飞行员应对高难度战术动作;部分高级教练机还能作为轻型攻击机使用,实现“一机多用”。教练机是飞行员从理论到实操、从基础到实战的关键过渡装备,直接影响飞行人才培养质量。

电子战飞机

电子战飞机通过干扰、压制敌方电子设备,削弱其作战能力,保障己方行动安全。它可携带电子干扰吊舱、反辐射导弹等装备,对敌方雷达、通信系统实施电子压制,例如EA-18G“咆哮者”通过电磁频谱覆盖,瘫痪敌方防空雷达,为己方战机开辟突防通道。电子战飞机是信息化战争中夺取“制电磁权”的核心装备,与侦察、攻击等机型协同作战,提升整体作战效能。

无人机

无人机是现代作战体系中的新兴力量,按任务分为侦察、攻击、电子战等类型。侦察无人机如“翼龙-10”,可在复杂环境中持续飞行,传回高清图像;攻击无人机如“彩虹-5”,兼具侦察与打击能力,通过卫星数据链接收指令,打击敌方纵深目标;无人电子战飞机则可深入敌方空域,模拟干扰敌方指挥系统,降低己方暴露风险。无人机具备低成本、零伤亡的优势,在反恐、边境巡逻等场景中广泛应用。

这些类型的军用飞机相互配合,构建起多层次、立体化的作战体系,从制空权争夺到战略打击,从情报获取到后勤支援,共同支撑现代战争的高效执行。

军用飞机的用途和任务是什么?

军用飞机的用途和任务是什么?

军用飞机是各国军队空中作战力量的核心装备,通过不同的设计和功能定位,承担着从直接作战到战略支援的全维度任务。其用途覆盖空中对抗、情报侦察、后勤保障、电子干扰等多个领域,是现代战争中实现战略目标、掌握战场主动权的关键工具。以下从不同类型的军用飞机出发,详细说明其核心用途和具体任务:

一、作战类飞机:直接实施火力打击与空中对抗

作战类飞机是军用飞机中最核心的组成部分,主要通过空中格斗、对地/对海打击等方式,直接摧毁敌方目标或夺取空中优势。

制空战斗机:核心任务是“夺取制空权”,即通过空战阻止敌方飞机进入己方空域,并确保己方飞机的自由飞行。这类飞机通常具备高速、高机动性和先进的雷达系统,可挂载空空导弹、机炮等武器,执行拦截、护航等任务。例如,美国的F-22“猛禽”、中国的歼-20,凭借隐身设计和超视距作战能力,能在远距离发现并锁定敌方战机,通过中远程导弹击落敌机,或在复杂电磁环境中执行低空突防任务。部分制空战斗机也具备对地打击能力,如F-15E“攻击鹰”可挂载精确制导炸弹,支援地面部队。

战略轰炸机:承担“战略威慑”与“纵深打击”任务,主要针对敌方后方的战略目标(如军事基地、工业设施、能源枢纽)。这类飞机航程远、载弹量大,可携带核弹或精确制导常规弹药,执行跨洲际打击。例如,美国的B-2“幽灵”轰炸机采用飞翼隐身设计,能穿透严密防空网,对敌方核心设施实施毁灭性打击;俄罗斯的图-160“白天鹅”以超音速突防,载弹量达45吨,是战略威慑的核心力量。

战术攻击机:聚焦“战场支援”与“近距火力打击”,配合地面部队作战,打击敌方坦克、工事、集结点等战术目标。其低空机动性强、生存能力高,适合在前线复杂环境中长时间盘旋。例如,美国的A-10“疣猪”攻击机装有7管30毫米机炮,专门摧毁坦克装甲,坚固的机身可承受地面火力;中国的强-5虽为老式机型,但在对地支援中仍能携带火箭弹和炸弹,压制敌方地面部队。

武装直升机:作为“低空铁翼”,弥补固定翼飞机无法在复杂地形长时间盘旋的短板。主要任务包括:为地面部队提供近距离火力支援(用火箭弹、导弹摧毁敌方装甲)、执行侦察巡逻(在敌后隐蔽区域搜索目标)、与敌方武装直升机对抗。例如,美国的AH-64“阿帕奇”配备“海尔法”反坦克导弹,可在沙漠、山地等复杂地形中锁定并摧毁坦克;中国的直-10“霹雳火”具备强大的挂载能力,能执行反装甲、火力压制等任务。

二、侦察与预警类飞机:为作战决策提供“千里眼”

在现代战争中,情报获取是制胜关键,侦察与预警类飞机通过搭载雷达、光学、电子信号设备,实时传递敌方动态,为指挥系统提供决策依据。

侦察机:通过光学、雷达或电子设备,获取敌方军事目标的位置、部署和动向。根据任务范围分为两类:战略侦察机(如美国U-2“黑寡妇”)飞行高度超2万米,可在敌方防空网外长时间飞行,用高分辨率相机拍摄地面目标;战术侦察机(如法国“幻影”F1CR)伴随前线部队飞行,实时传回战场图像,帮助指挥官调整战术。部分侦察机还具备电子侦察能力,如俄罗斯的图-214R可截获敌方雷达和通信信号,为后续电子战提供情报。

预警机:被誉为“空中指挥塔”,核心任务是在战区上空建立“空中警戒圈”,通过大型雷达系统远距离探测低空/超低空目标(如敌机、导弹),并指挥己方空中力量拦截。例如,美国的E-3“望楼”预警机配备AN/APY-1雷达,探测距离达400公里,可同时跟踪600个目标;中国的空警-2000以伊尔-76为平台,实现360度无死角探测,在远海和高原环境中也能稳定工作,有效弥补地面雷达的地形遮挡缺陷。

三、电子战飞机:用“电磁迷雾”瘫痪敌方体系

电子战飞机通过电磁干扰、欺骗手段,瘫痪敌方雷达和通信系统,是现代战争中“软杀伤”的核心装备。它们通常携带电子干扰吊舱、定向天线等设备,在敌方防空区域附近飞行,发射强电磁信号,使敌方雷达屏幕“雪花”、导弹制导失灵,或伪造己方编队信号吸引火力,保护真实目标。例如,美国的EA-18G“咆哮者”电子战飞机,可对敌方雷达进行“软杀伤”,其携带的ALQ-99干扰系统覆盖多个频段,曾在演习中成功模拟干扰F-22雷达信号,保护己方战机突防。

四、运输与保障类飞机:实现“千里投送”与后勤补给

军用飞机通过运输、加油等保障任务,确保作战力量的机动性和持续性,是战争中的“生命线”。

军用运输机:分为战略和战术两类。战略运输机(如美国C-17“环球霸王”)负责长距离、大规模投送,可运送77吨物资,从本土直飞欧洲或亚太;战术运输机(如C-130“大力神”)短距起降能力强,能在简易机场或野外跑道降落,执行战场前沿补给、伤员转运等任务。例如,俄罗斯的伊尔-76可空投伞兵和装甲车辆,是战术空降的核心装备。

空中加油机:为战机“空中加油”,延长其滞空时间和作战半径。例如,美国的KC-135加油机可为F-22、F-35加油,使原本只能本土起飞的战机远程奔袭后仍有余油返航;空中加油机还能为运输机、侦察机补给燃料,提升整体作战持续性。

五、教练与特种任务飞机:满足“人才培养”与特殊需求

除核心作战装备外,军用飞机还承担着飞行员训练、搜救、医疗运输等辅助任务,覆盖战争全流程需求。

教练机:专门用于飞行员训练,分为初级、中级和高级。初级教练机(如中国初教-6)帮助学员掌握基本飞行技巧;高级教练机(如L-15“猎鹰”)模拟三代机特性,让飞行员熟悉空战和对地攻击操作,为驾驶战斗机做准备。

特种任务飞机:执行搜救、医疗运输、通信中继等非传统任务。例如,美国的HC-130J搜救机配备海上搜索雷达和救生设备,营救敌后跳伞飞行员;中国的运-9医疗救护机搭载手术室和医护人员,在前线快速救治伤员;无人机(如“翼龙”“彩虹”系列)兼具侦察和攻击能力,可在复杂环境中长时间侦察并直接打击目标。

总结

军用飞机的用途和任务随战争形态不断拓展,从单一空中格斗,演变为集侦察、电子战、战略投送、信息对抗于一体的综合作战平台。不同类型的飞机相互配合,形成多层次的空中作战体系,确保在现代战争中快速响应、精准打击,是维护国家安全和战略利益的关键保障。

先进军用飞机的性能参数有哪些?

先进军用飞机的性能参数主要涵盖飞行性能、动力系统、航电系统、武器系统、隐身特性及维护部署能力等维度,这些参数直接决定飞机的作战效能和任务适应性。以下从基础性能到关键系统逐一说明:

一、飞行性能参数

飞行性能是飞机执行任务的核心基础,包括速度、航程、升限和机动性四大类。

- 最大速度:指飞机在平飞状态下能达到的最高速度,通常以马赫数(Ma)为单位(1马赫≈1225公里/小时)。先进战斗机的最大速度普遍超过2马赫,例如第五代战斗机F-22的最大速度可达2.25马赫(约2750公里/小时),F-35A在加力状态下也能达到1.6马赫(约1960公里/小时)。

- 航程与作战半径:航程指飞机携带满油和必要载荷时的最大飞行距离(不考虑返航),作战半径则是执行任务后返回基地的实际距离。例如,F-22的最大航程约2960公里,作战半径(外挂2枚中距弹和2枚近距弹)约750公里;歼-20的航程预计超过4000公里,可通过空中加油进一步延长。

- 实用升限:飞机能稳定维持平飞的最高高度,先进机型普遍超过1.8万米,如F-35的实用升限约1.8万米,苏-57在高空可短暂达到2万米以上。

- 机动性参数:

- 盘旋过载:飞机在盘旋时能承受的最大重力加速度(G),典型值为6-9G,如F-22可在持续盘旋中保持7G过载,确保在狗斗中快速锁定目标;

- 爬升率:飞机每分钟能上升的高度,先进机型通常超过300米/秒,例如F-35B的爬升率达305米/秒,可在1分钟内从海平面爬升至万米高空;

- 滚转速度:飞机绕纵轴旋转一周的时间,F-22滚转速度约270度/秒,可在瞬间完成机头指向变化,应对突发威胁。

二、动力系统参数

动力系统是飞机“飞行的心脏”,直接影响速度、航程和机动性,主流为大推力涡扇发动机。

- 发动机类型:第五代战斗机普遍采用双发涡扇发动机,如F-22的F119发动机、F-35的F135发动机、歼-20的WS-15发动机。

- 推力与推重比:

- 最大推力:单台发动机的最大加力推力,F-35的F135发动机最大推力达19.5吨(约200千牛),推重比(推力/飞机空重)超过10,显著提升加速和爬升能力;

- 推力矢量:部分机型配备推力矢量喷口(如F-22的二元矢量喷口),可通过喷口偏转实现俯仰和偏航控制,提升低速机动性。

三、航电系统参数

先进航电系统是现代战机“信息化大脑”,整合雷达、传感器、电子战等核心功能。

- 雷达性能:主流为有源相控阵雷达(AESA),如F-22的AN/APG-77雷达,对雷达反射面积(RCS)为5平方米的目标探测距离超过200公里,可同时跟踪24个空中目标;歼-20的AESA雷达支持多目标探测与抗干扰,对隐身目标的探测能力显著增强。

- 传感器融合:通过光电瞄准系统(EOTS)、分布式孔径系统(DAS)等多传感器协同,实现全向态势感知。例如F-35的DAS可360度覆盖周围环境,提前发现敌方战机或导弹尾焰;

- 电子战能力:先进机型配备综合电子战系统,能干扰敌方雷达和通信,同时具备电子支援(ES)、电子攻击(EA)和电子保护(EP)能力,如F-22的AN/ALQ-245系统可有效压制S-300等防空雷达。

四、武器系统参数

武器系统决定飞机的打击能力,涵盖空空、空地、反舰等多类弹药。

- 空空导弹:主流为主动雷达制导中距弹和红外制导近距弹。例如AIM-120D中距弹射程超150公里,可超视距攻击;PL-15导弹射程更远,配合AESA雷达实现“先敌发现、先敌攻击”;

- 空地导弹:具备防区外打击能力,如AGM-158 JASSM空地导弹射程超900公里,采用隐身设计和地形匹配制导,可穿透严密防空网;

- 航炮:作为近距作战补充,常见20-30毫米口径,如F-22的GAU-22/A机炮备弹480发,射速4200发/分钟,有效射程约1000米。

五、隐身与生存性能参数

隐身技术是现代战机的核心竞争力,通过降低雷达反射面积(RCS)和红外特征提升生存能力。

- 雷达隐身:先进机型的RCS普遍控制在0.01-0.1平方米级别,如F-22的RCS约0.001平方米(接近一只鸟的反射面积),F-35通过外形优化(如菱形机头、S型进气道)将RCS进一步降低至0.005平方米;

- 红外隐身:发动机尾喷口采用锯齿状设计(如F-22的F119发动机),可降低红外辐射特征,减少被红外导弹锁定的概率。

六、维护与部署能力参数

先进战机的维护和部署灵活性影响实战响应速度。

- 维护复杂度:第五代战机因隐身涂层、精密航电等特性,单次飞行后的维护时间较长,如F-22需专业地勤团队完成“飞行后检查”,平均维护周期约4-6小时;

- 部署能力:部分机型支持短距起降(如F-35B的垂直/短距起降),垂直降落时最大载荷约8吨,滑跃起飞(如歼-15)滑跑距离仅100米,适配航母或简易机场;舰载机型还需具备抗腐蚀、抗颠簸能力,适应海洋环境。

以上参数是先进军用飞机性能的核心指标,不同型号因设计定位(如制空、对地、舰载)有所侧重,但均围绕“更快、更远、更强、更隐蔽”的目标优化,确保在复杂战场环境中执行任务。

军用飞机的研发历程和代表型号?

军用飞机的研发历程和代表型号

一、早期探索与一战时期(20世纪初-1918年)

军用飞机的研发始于对空中侦察和作战的需求。20世纪初,莱特兄弟发明飞机后,各国迅速意识到其军事潜力。早期军用飞机多采用木质框架和蒙布结构,动力以活塞发动机为主,飞行性能有限。1911年,意大利在北非战争中首次使用飞机执行侦察任务,标志着军用航空的正式开端。随着战争爆发,飞机设计向专业化发展,侦察机、轰炸机、战斗机等类型逐步分化。

一战期间,机枪协调器的发明成为关键技术突破。1915年,法国“莫拉纳-索尔尼埃L”战斗机首次成功应用这一装置,允许机枪子弹穿过螺旋桨旋转平面而不击中桨叶,使战斗机具备向前射击能力。同期,德国“信天翁D”系列战斗机采用单翼结构和收放式起落架,凭借良好机动性成为空战主力,累计击落数百架敌机。英国“索普威思骆驼”战斗机则通过双机枪配置和紧凑布局,创下1200架的击落纪录,成为协约国空军的标志性装备。轰炸机方面,法国“Voisin III”可携带小型炸弹执行低空轰炸任务,初步展现战略打击能力。这一阶段的飞机虽性能基础,但为后续技术发展奠定了设计框架。

二、二战时期(1939-1945年)

二战推动军用飞机技术全面升级,全金属结构、液冷/气冷发动机、高翼载设计成为主流。战斗机领域,德国BF-109采用液冷发动机和全金属下单翼,总产量超3万架,是二战生产数量最多的机型,在不列颠之战中对抗英国“喷火”战斗机。英国“喷火”凭借罗尔斯-罗伊斯梅林发动机和高空性能,多次扭转空战局势。美国P-51“野马”则以长航程和强劲动力成为战略轰炸的护航主力,其改进型号使轰炸机部队全程免受德国战斗机威胁。

轰炸机方面,德国“容克Ju 88”以多用途著称,可执行轰炸、侦察、鱼雷攻击等任务,总产量超1.5万架。美国“B-17空中堡垒”配备13挺自卫机枪,坚固耐用,在欧洲战场执行数千次轰炸任务。“B-29超级空中堡垒”更具里程碑意义,其携带原子弹对日本实施战略打击,开创核武器时代的轰炸模式。攻击机领域,德国“容克Ju 87斯图卡”凭借俯冲轰炸和尖锐噪音形成战术威慑,成为地面部队的噩梦。这一时期的飞机已形成完整设计体系,从轻型战斗机到重型轰炸机,推动了航空技术的全面成熟。

三、喷气时代与超音速发展(1945-1970年代)

二战后,喷气发动机的应用彻底改变军用飞机格局。1944年,英国“流星”F.1成为世界第一种实用喷气式战斗机,采用两台罗尔斯-罗伊斯发动机,最大速度达800公里/小时,标志喷气时代开启。朝鲜战争中,美国F-86“佩刀”与苏联米格-15展开首次喷气式空战,F-86凭借航电优势,米格-15以速度抗衡,推动后掠翼、雷达瞄准等技术普及。

超音速突破成为研发重点。1953年,美国F-100“超级佩刀”成为世界第一种实用超音速战斗机,速度达1.3马赫。苏联米格-21以三角翼设计和单发配置,总产量超1万架,服役数十年,至今仍是多国主力。高空高速侦察机领域,美国U-2和SR-71“黑鸟”持续突破极限:SR-71采用钛合金机身和变循环发动机,最大速度3.2马赫,升限超2.5万米,保持有人机速度和高度纪录。这一阶段的飞机设计向高空高速倾斜,喷气技术全面取代活塞动力。

四、冷战时期的技术竞争(1970-1990年代)

冷战中美苏军备竞赛催生大量技术创新。美国F-15“鹰”采用双发、可变迎角设计,配备普惠F100发动机,最大速度2.5马赫,海湾战争中以104:0的空战战绩成为制空标杆。F-16“战隼”则以单发、电传操纵系统实现低成本高灵活性,总产量超4500架,出口全球。苏联苏-27“侧卫”凭借翼身融合设计和AL-31F发动机,1989年“眼镜蛇机动”震惊世界,与米格-29形成高低搭配。

战略轰炸机领域,美国B-52“同温层堡垒”历经数十年升级,至今仍在服役,可携带巡航导弹执行常规/核打击任务。苏联图-160“白天鹅”采用可变后掠翼和超音速设计,最大速度2.05马赫,航程超1.6万公里。电子战与信息化能力成为重点:F-14“雄猫”配备AIM-54导弹,实现超视距作战;米格-31“捕狐犬”则专门拦截敌方轰炸机,体现苏联防空优势。这一时期的飞机在速度、航程、机动性上全面提升,为信息化作战奠定基础。

五、21世纪隐身与信息化时代

21世纪军用飞机发展呈现隐身化、信息化、无人化趋势。美国F-22“猛禽”作为第一种第五代隐身战斗机,采用菱形机头和S型进气道,雷达反射面积仅0.001平方米,配备矢量推力发动机,具备超音速巡航能力,2005年服役后长期保持技术领先。F-35“闪电II”作为多用途隐身战机,集成光电系统和数据链,可短距起降,已成为美国及盟友主力装备。俄罗斯苏-57和中国歼-20则通过鸭翼、隐身涂层等设计,在机动性与隐身性能间取得平衡,推动五代机普及。

无人机技术爆发式发展。美国MQ-9“死神”具备40小时滞空能力,可执行侦察与精确打击任务;中国翼龙-2、彩虹-4系列广泛出口,成为反恐与边境监控主力。无人机已向加油机、电子战平台、“忠诚僚机”等方向拓展,如XQ-58A可与F-35协同作战。空中加油机与特种飞机同步升级:KC-46A为多机加油,运-20衍生型号满足远程补给需求。这一阶段的飞机通过数据链实现体系化作战,隐身与信息化能力重塑现代空战模式,无人化则拓展了“零伤亡”作战的可能性。

中美俄军用飞机技术对比?

军用飞机技术水平是衡量一个国家空军实力的核心指标,涉及隐身性能、航空动力、航电系统、武器集成等多个维度。中美俄作为全球军事航空领域的主要参与者,其军用飞机技术各有侧重与发展特点,以下从不同机型类别展开具体分析。

一、战斗机技术对比

1. 美国战斗机

美国在第四代(四代机)及第五代(五代机)战斗机领域长期保持领先地位。现役主力机型包括F-22“猛禽”和F-35“闪电II”。F-22作为全球首款服役的五代机,其核心优势在于隐身能力与超音速巡航,雷达反射截面积(RCS)仅约0.001平方米,搭载普惠F119涡扇发动机,单台推力达15.5吨,实现不开加力超音速飞行。航电系统采用AN/APG-77有源相控阵雷达(AESA),可同时跟踪24个目标并引导6枚AIM-120D中程导弹,具备超视距作战(BVR)能力。F-35则侧重多用途,采用普惠F135发动机(推力19.5吨),具备短距/垂直起降(STOVL)型号,可与航母、两栖攻击舰协同作战,其分布式孔径系统(EODAS)能360°覆盖态势感知,在信息融合与模块化升级上优势显著。

2. 俄罗斯战斗机

俄罗斯战斗机发展以“侧重超音速性能与火力”为特点,现役主力包括苏-57(五代机)、苏-35(四代半)和米格-35。苏-57虽隐身设计受争议(RCS约0.4平方米),但凭借超音速机动性与多用途能力实现突破,搭载“产品30”涡扇发动机(推力18吨),配合前翼与矢量喷口,可完成眼镜蛇机动等超机动动作。航电系统采用N036有源相控阵雷达,具备反隐身探测能力,可搭载R-37M远程空空导弹(射程400公里),强调超视距作战中的火力压制。苏-35作为四代半机型,继承苏-27系列气动设计,换装新型航电与发动机,综合性能接近五代机,广泛出口至中国、印尼等国。

3. 中国战斗机

中国军用飞机技术近年实现跨越式发展,主力机型为歼-20(五代机)、歼-16(四代半多用途)和歼-10C(四代半轻型)。歼-20采用单座双发隐身设计,鸭翼+边条翼布局兼顾超音速机动性与隐身性能,目前逐步换装国产涡扇-10C发动机(推力14.5吨),后续计划升级涡扇-15(推力18吨)。航电系统集成AESA雷达与光电分布式孔径系统(EODAS),可实现“先敌发现、先敌攻击”,配备霹雳-15中远程导弹(射程200公里以上),具备较强超视距作战能力。歼-16作为多用途重型战机,借鉴苏-30MKK设计,融合国产航电与国产导弹系统,载弹量达12吨,可执行对空、对地、反舰等多任务,逐步成为航母舰载机与岸基空军的主力。

二、轰炸机技术对比

1. 美国轰炸机

美国拥有全球最先进的战略轰炸机体系,现役机型包括B-2“幽灵”(隐身战略轰炸机)、B-52H(亚音速洲际轰炸机)和B-21(新型隐身轰炸机,2023年首飞)。B-2采用飞翼隐身设计,RCS仅0.1平方米,航程达11000公里(空中加油后超18000公里),可携带80吨弹药(含B61核炸弹与JDAM精确制导炸弹),其隐身性能与突防能力在冷战时期至今仍无对手。B-52H虽服役超60年,但其经过持续升级(如换装AN/APQ-166雷达、配备AGM-86B巡航导弹),具备全球打击能力,成为“低成本威慑”的核心平台。B-21作为B-2的简化版,强调隐身性与网络化作战,计划2030年前列装100架以上,将逐步替代B-52与B-2。

2. 俄罗斯轰炸机

俄罗斯轰炸机以“超音速突防”为核心设计理念,主力机型包括图-160M2(超音速变后掠翼轰炸机)、图-95MS(亚音速涡桨轰炸机)和图-22M3M(超音速可变后掠翼轰炸机)。图-160M2是图-160的深度改进型,换装NK-32-02发动机(推力24.5吨),最大速度2.05马赫,航程16000公里,可携带12枚Kh-101隐身巡航导弹(射程5500公里),凭借高空超音速突防能力与大载弹量,成为俄罗斯核威慑的“空中核堡垒”。图-95MS虽设计年代较早(1950年代),但经过现代化改装(如换装NK-12MP发动机、升级Kh-555巡航导弹),仍具备持续战略威慑能力。图-22M3M则侧重对地打击,可携带匕首高超音速导弹(射程2000公里),强化反舰与精确打击能力。

3. 中国轰炸机

中国轰炸机发展以“战略威慑与区域拒止”为目标,现役主力为轰-6K/N/J系列(改进型)。轰-6K是基于图-16(1950年代设计)的深度改进,换装国产WS-18发动机(推力11吨),航程达9000公里(空中加油后超12000公里),可携带6枚长剑-20巡航导弹(射程1500公里),具备防区外打击能力。轰-6N在轰-6K基础上增加空中受油管,具备空中加油能力,可携带空射弹道导弹,实现“核常兼备”。轰-6J作为舰载轰炸机,针对航母作战需求优化,强化反舰能力。目前中国尚未公开六代机或新型隐身轰炸机计划,仍以轰-6系列改进为主,逐步实现信息化与精确打击能力提升。

三、特种飞机技术对比

1. 运输机

美国C-17“环球霸王III”是全球最先进的战略战术运输机,最大起飞重量263吨,航程4630公里(空载),可搭载75吨物资或102名士兵,具备短距起降能力(在915米跑道起降),广泛用于全球部署。C-5“银河”作为重型战略运输机,载重122吨,航程10000公里,是美军战略投送的核心平台。俄罗斯伊尔-76MD-90A是伊尔-76的深度改进型,换装PS-90A发动机,航程达7300公里,载重50吨,目前仍为俄军主力。中国运-20“鲲鹏”是国产首款大型运输机,最大起飞重量220吨,航程7800公里(空载),可搭载3辆99A坦克或100名士兵,2023年换装国产WS-20发动机后,性能进一步提升,逐步替代伊尔-76,成为中国战略投送核心装备。

2. 预警机

美国E-3“望楼”预警机搭载AN/APY-1/2 S波段AESA雷达,探测距离400公里,可同时跟踪600个目标,滞空时间11小时(空中加油后超20小时),是全球首款“空中指挥中心”。E-2D“先进鹰眼”作为舰载预警机,采用AN/APY-9雷达,具备对隐身目标探测能力,可指挥航母舰载机作战。俄罗斯A-50U基于伊尔-76改装,搭载“熊蜂-M”相控阵雷达,探测距离300公里,可同时引导12架战斗机作战,其改进型A-100“首相”已进入测试阶段,采用新型雷达与数字化系统,提升信息化水平。中国空警-2000以伊尔-76为平台,搭载三面阵AESA雷达,探测距离470公里,可同时跟踪60-100个目标,是全球首款三面相控阵预警机;空警-500采用运-9平台,虽体积较小但信息化水平高,成本更低,适合大规模部署。

3. 侦察机

美国侦察机技术以“高空高速、长航时”为特点,U-2S高空侦察机升限2.7万米,航程10000公里,配备光学、红外与合成孔径雷达(SAR),可在防区外执行侦察任务;RQ-4“全球鹰”无人机是高空长航时侦察平台,航程2.6万公里,滞空时间36小时,可搭载多光谱传感器,具备全球侦察能力。俄罗斯侦察机注重“隐蔽突防”,苏-24MR具备电子战与侦察一体化能力,图-214R可执行战略侦察任务。中国侦察机以歼侦-8、运-8电子侦察机为代表,逐步发展出具备隐身特性的无人侦察机平台,侧重情报收集与电子对抗能力。

四、航空技术基础对比

1. 航空发动机

美国在航空发动机领域长期领先,普惠F135发动机(推力19.5吨)是全球推力最大的军用涡扇发动机,F-35依靠该发动机实现短距/垂直起降;通用电气F119发动机(推力15.5吨)推动F-22实现超音速巡航。俄罗斯在大推力发动机领域仍有优势,苏-57的“产品30”发动机推力18吨,图-160M2的NK-32-02发动机推力达24.5吨,且在涡桨发动机(如D-30KP2)领域技术成熟。中国近年突破发动机技术瓶颈,WS-15(推力18吨)已适配歼-20,WS-20(推力16吨)适配运-20,逐步从“依赖进口”转向“自主可控”,但在发动机寿命、可靠性、热效率等方面与美俄仍有差距。

2. 隐身技术

美国在隐身技术上最为成熟,F-22、B-2的隐身涂层与气动设计实现RCS的指数级降低,F-35的“保形油箱+隐身弹舱”设计兼顾隐身与载弹量。俄罗斯隐身技术受限于材料与工艺,苏-57的隐身涂层虽采用复合材料,但整体设计未实现彻底隐身,侧重“低可探测性”而非“全隐身”。中国在隐身技术上进步显著,歼-20通过鸭翼布局与隐身涂层设计,RCS控制在0.05-0.1平方米级别,虽与F-22的0.001平方米有差距,但已实现“隐身性能达标”。

3. 航电与信息化

美国在传感器融合、数据链系统上领先,F-35的“传感器云”可整合EODAS、电子战系统与卫星通信,实现“多机协同、全域感知”;俄罗斯航电系统侧重“火力集成”,苏-57的N036雷达可同时跟踪60个目标,与R-37M导弹配合实现超视距作战,但信息化与体系化能力稍显薄弱;中国近年航电技术突飞猛进,歼-20的AESA雷达与光电系统融合能力接近国际先进水平,空警-500的“小平台大信息化”设计是典型代表,逐步构建“多域协同”的信息化作战体系。

总结

中美俄军用飞机技术呈现“美国全面领先、俄罗斯特色发展、中国快速追赶”的格局。美国凭借数十年技术积累,在隐身战机、战略轰炸机、特种飞机等领域保持代际优势;俄罗斯依托苏联遗产,在超音速性能、大推力发动机上仍具竞争力,但受限于工业基础与资金投入,整体技术迭代速度较慢;中国通过“后发优势”,在隐身战机、信息化装备、战略投送等领域实现跨越式发展,逐步缩小与美俄的差距,尤其在航电、信息化领域展现后发追赶的强劲势头。未来,随着航空发动机、人工智能等技术的突破,三国军用飞机技术将在“隐身化、无人化、信息化”方向持续演进,形成新的技术竞争格局。

“军用飞机的主要类型、用途、性能参数及中美俄技术对比是什么?” 的相关文章

武警的职责和任务有哪些?武警和解放军有什么区别?

武警武警是中国人民武装警察部队的简称,作为国家重要的武装力量,武警部队承担着维护国家安全和社会稳定的重要职责。武警官兵必须严格遵守国家法律法规和部队纪律,服从命令,听从指挥,确保在任何情况下都能高效完成任务。武警部队的日常训练非常严格,官兵们需要掌握各种军事技能,包括格斗、射击、战术演练等。这些训练…

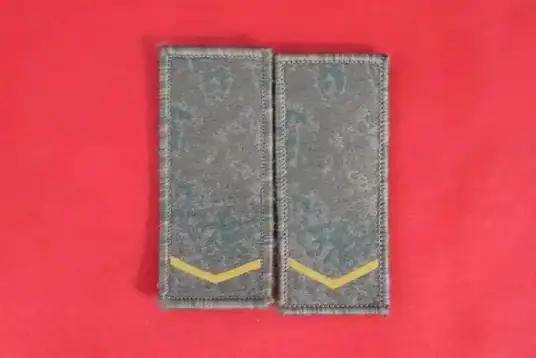

军装有哪些种类和级别区分?如何辨别真假军装和军衔?

军装军装是军队的重要标志,它代表着纪律、荣誉和身份。每个国家的军装设计都经过精心考虑,以体现其军事文化和传统。军装通常包括制服、帽子、肩章和徽章等元素,这些细节不仅美观,还承载着特定的含义。军装的颜色和样式往往与作战环境相关。例如,迷彩服的设计是为了在野外环境中提供隐蔽性,减少被敌人发现的风险。而正…

军帽有哪些种类和正确佩戴方法?

军帽军帽是军队中非常重要的装备之一。它不仅具有实用性,还承载着象征意义。军帽的设计通常注重功能性和规范性,确保士兵在各种环境下都能得到保护。军帽的种类很多,包括作战帽、常服帽和礼服帽等。每种军帽都有其特定的使用场景。作战帽通常采用耐磨材料制成,提供遮阳和防护作用。常服帽则更注重外观整洁,用于日常执勤…

列兵是什么军衔,在军队中属于什么级别?

列兵是什么军衔,在军队中属于什么级别?列兵是中国人民解放军军衔体系中的最低军衔等级。作为入伍新兵最初获得的军衔,它标志着士兵职业生涯的起点。列兵通常需要完成基础军事训练,逐步适应部队生活和作战要求。在陆军、海军、空军等各军种中,列兵都属于士兵序列的入门级别。列兵在军队中承担基础性任务,包括日常勤务、…

军官的职责和日常工作内容是什么?

军官军官的职责是保卫国家安全和维护军队纪律。军官需要具备出色的领导能力和专业素养。军官必须严格遵守军事法规和部队条令。军官要不断提升自身军事技能和指挥水平。军官应当以身作则,为士兵树立良好榜样。军官的晋升通常基于战功和资历考核。军官在战时负责制定作战计划和指挥部队行动。军官的选拔过程包括体能测试和理…

新兵连训练内容、时长、辛苦程度及管理规定全解析

新兵连新兵连是每一位入伍士兵的起点,也是军事生涯中至关重要的一段经历。它通常持续数周至数月,旨在帮助新兵完成从平民到军人的转变。新兵连的训练内容全面且严格,涵盖体能、纪律、军事技能和团队合作等多个方面。体能训练是新兵连的核心部分。新兵需要每天进行跑步、俯卧撑、仰卧起坐等基础锻炼,以增强耐力和力量。这…