军用雷达的核心技术要求、主要类型、工作原理及探测距离是什么?

摘要:军用雷达军用雷达核心技术要求与必须满足的关键特性军用雷达作为国防体系中的“千里眼”和“顺风耳”,其设计与应用直接关系到战场感知、指挥决策和作战效能。与民用雷达相比,军用雷达需应对更复杂的电磁环境、更严苛的作战场景和更高的可靠性要求,因此在技术上必须满足一系列关键特性。首先,军用雷达必须具备...…

军用雷达

军用雷达核心技术要求与必须满足的关键特性

军用雷达作为国防体系中的“千里眼”和“顺风耳”,其设计与应用直接关系到战场感知、指挥决策和作战效能。与民用雷达相比,军用雷达需应对更复杂的电磁环境、更严苛的作战场景和更高的可靠性要求,因此在技术上必须满足一系列关键特性。

首先,军用雷达必须具备全天候全天时的探测能力。战场环境复杂多变,从晴空到暴雨、从昼夜交替到复杂地形,雷达电磁波的传播都会受到影响。例如,雨滴、云雾会吸收或散射电磁波,导致目标回波减弱甚至消失;沙尘天气会增加大气衰减,降低探测距离。为克服这些问题,军用雷达需采用多频段工作模式,通过不同波长电磁波的互补性(如长波抗干扰但探测精度低,微波精度高但易受天气影响),结合极化分集技术(如水平极化与垂直极化交替发射接收)和自适应信号处理算法,在复杂气象条件下稳定捕捉目标。例如,部分先进雷达会集成毫米波雷达与米波雷达协同工作,前者用于精确制导,后者用于反隐身目标探测,从而实现全天候覆盖。

其次,军用雷达必须具备极强的抗干扰与反侦察能力。现代战场中,电子干扰是削弱雷达效能的主要手段,敌方可能通过阻塞式干扰、欺骗式干扰或电磁压制瘫痪雷达。因此,军用雷达在设计时必须嵌入抗干扰“免疫系统”:一是采用频率捷变技术,通过快速切换工作频率(如每秒数百次跳频)躲避敌方固定频率干扰;二是发展自适应抗干扰算法,实时监测电磁环境,自动识别干扰信号并调整接收参数(如降低增益、过滤虚假回波);三是集成低截获概率(LPI)技术,通过优化发射波形(如脉冲压缩、低占空比)降低自身电磁辐射特征,避免被敌方电子支援措施(ESM)定位。此外,军用雷达还需具备反隐身能力,通过多基地组网、米波雷达部署等方式,利用隐身目标在特定频段的RCS(雷达散射截面积)特性差异,实现对隐身战机、导弹等目标的持续追踪。

第三,军用雷达必须满足高可靠性与极端环境适应性。军用雷达常部署于沙漠、高原、海洋、丛林等恶劣环境,需承受高低温(如-55℃至70℃)、高湿度、强振动、盐雾腐蚀等极端条件。为保障长期稳定运行,雷达需采用军工级元器件,例如耐高温陶瓷电容、抗腐蚀电路板、宽温工作芯片;结构设计上需模块化、轻量化,便于快速拆卸与运输;同时,电源系统必须具备冗余设计,避免单一电源故障导致整机瘫痪。例如,车载雷达会加装减震支架和防水密封舱,确保在复杂路况下仍能稳定工作;舰载雷达则需通过防盐雾涂层、防腐蚀涂层处理,适应海洋高盐高湿环境。

第四,军用雷达必须实现精确探测与多目标处理能力。现代战场中,目标类型多样(战机、导弹、舰船、无人机等)、数量庞大,雷达不仅要“发现目标”,更要“识别目标”并提供精准参数。为此,军用雷达需采用先进信号处理技术:一是数字波束成形(DBF)技术,通过阵列天线的数字控制实现波束快速转向与多目标聚焦,同时跟踪数十甚至上百个目标;二是脉冲多普勒(PD)雷达技术,利用多普勒效应区分固定目标与运动目标,过滤地面杂波干扰;三是相控阵雷达技术,通过电子扫描取代机械旋转,实现无死角360°覆盖与快速目标跟踪,典型如F-22战机的AN/APG-77雷达,可同时跟踪24个空中目标。此外,雷达还需集成敌我识别(IFF)系统,通过加密编码信号区分友军与敌军目标,避免误击。

第五,军用雷达必须具备机动性与隐蔽性设计。在机动战场景中,雷达需快速部署或伴随作战单元转移,因此需满足体积小、重量轻、功率可控的要求。例如,便携式防空雷达重量仅几十公斤,可由单兵携带,展开后快速捕捉低空目标;车载雷达则采用模块化设计,通过拖车或轮式底盘实现公路/越野机动。为降低被敌方定位的风险,雷达需采用低截获概率(LPI)设计,如窄脉冲、低功率密度发射,同时通过伪装涂装、电磁静默模式(关机时仅保留被动监听)减少电磁辐射特征。部分新型雷达还集成“跳频+跳时”双跳技术,进一步降低被敌方截获概率。

第六,军用雷达必须具备抗毁伤与冗余备份能力。战场环境下,雷达可能遭受火力打击或电子摧毁,因此需通过物理加固、分布式部署、冗余链路等方式提升抗毁伤能力。例如,大型固定雷达站会采用加固掩体、地下工事保护;机动雷达则配备快速抢修模块,确保关键部件受损后可在短时间内更换。数据链路设计上,雷达需支持多链路传输(如光纤、微波、卫星),避免单一链路中断导致信息丢失。此外,雷达还需具备“自检测”与“自适应恢复”能力,实时监测系统状态,自动切换备用单元,保障作战连续性。

军用雷达的技术要求贯穿探测、抗干扰、可靠性、机动性等多个维度,其核心目标是在极端环境下实现“看得远、抗得住、打得准、跑得掉”。这些技术特性不仅是军工企业研发的重点,也是军事应用中检验雷达性能的关键指标,直接决定了战场感知能力的强弱与作战体系的整体效能。

军用雷达有哪些主要类型?

军用雷达的主要类型

军用雷达是现代国防体系中至关重要的探测装备,通过发射电磁波并接收回波,实现对目标的定位、跟踪与识别。根据功能、应用场景和技术特点的不同,军用雷达可分为多种主要类型,每类雷达在国防作战中承担着独特的任务。

预警雷达是最早且最核心的军用雷达类型之一,主要用于早期发现空中、海上或地面目标,为作战决策提供关键预警信息。战略预警雷达是其中的“千里眼”,通常部署在战略要地,具备超远探测距离,可监控洲际弹道导弹、战略轰炸机等远程目标,为国家反导系统和战略威慑提供数据支持。战术预警雷达则聚焦于中短程目标,例如低空突防的战斗机、直升机或巡航导弹,广泛应用于国土防空、边境监控等场景,确保在敌方目标接近前及时预警。弹道导弹预警雷达是预警雷达的特殊分支,专门针对弹道导弹的发射段和飞行段进行跟踪,通过捕捉导弹尾焰、弹体反射的电磁波,计算其轨迹和落点,为反导拦截系统争取宝贵反应时间。

搜索雷达的核心功能是大范围空域或地域的扫描,快速发现目标并测定其基本参数。三坐标搜索雷达是地面防空领域的主力,它能同时测量目标的方位角、仰角和距离,解决了传统雷达只能测方位和距离的局限,可在复杂电磁环境下对多批次空中目标进行“全景式”监控。舰载搜索雷达则主要用于海面舰艇的警戒,通过360度旋转扫描,探测远距离舰船、低空飞行器或漂浮物,为舰艇编队提供安全警戒范围。地面搜索雷达(如便携式雷达)则适用于边境侦察、战场监视等场景,具备机动灵活、抗干扰能力强的特点,可快速部署在复杂地形区域,及时发现地面装甲部队、步兵集群等目标。

火控雷达是武器系统的“瞄准镜”,专门为导弹、火炮、舰载武器等精确打击目标提供数据支持。地空导弹火控雷达需实时跟踪目标的运动轨迹,计算目标的速度、加速度和射击提前量,通过解算弹道参数,引导导弹飞向目标。舰载火控雷达则用于控制舰炮、防空导弹等武器,例如驱逐舰的近防炮火控雷达,可在毫秒级响应时间内锁定来袭反舰导弹,确保精准拦截。机载火控雷达(如战斗机雷达)是空战的核心,既能探测数十公里外的敌机,又能在近距离格斗中精确跟踪目标,配合导弹制导系统实现“先敌发现、先敌攻击”。

针对特定目标和场景的专用雷达同样不可或缺。低空雷达是防空体系的“盲区填补者”,由于地面杂波和地形遮挡,低空目标(如低空飞行的直升机、无人机)常成为雷达探测的难点。低空雷达通过优化波形设计和信号处理算法,大幅降低地面杂波干扰,提高对低空目标的发现概率,广泛部署在机场、港口等重点区域。地面侦察雷达则直接面向战场,便携式地面雷达可由单兵携带,快速探测敌方装甲车辆、人员集结点等动态目标,为步兵班组或特种部队提供实时战场态势。

电子对抗类雷达属于“隐蔽战场”的核心装备,主要通过截获、分析敌方雷达信号,实现电子情报侦察和反制。反辐射雷达(如反辐射导弹的导引头)专门追踪敌方雷达的电磁辐射源,通过摧毁敌方雷达阵地,瘫痪其探测能力。电子支援雷达则被动接收敌方雷达信号,分析其频率、功率、位置等参数,为电子干扰、电子欺骗等战术提供依据,是现代信息化战争中“电磁战”的关键工具。

弹载雷达和机载雷达则是武器与平台结合的典型代表。空空导弹的主动雷达导引头是弹载雷达的核心,导弹发射后可自主搜索、锁定目标,具备“发射后不管”能力,大幅提升空战命中率。预警机的预警雷达(如E-3预警机的AN/APY-1雷达)安装在高空平台,通过大空域扫描,实现对数百公里范围内空中目标的实时监控,同时指挥己方战机编队进行拦截,是“空中指挥中枢”的核心传感器。

敌我识别(IFF)雷达虽不直接探测目标,但作为雷达系统的“身份验证器”,通过询问应答方式识别目标敌我属性,避免己方误击。它通常与主雷达配合使用,通过加密的识别信号确认目标是否为友军,是现代雷达系统中不可或缺的安全保障设备。

不同类型的军用雷达相互配合,构建起从战略预警到战术打击的完整探测网络,是现代国防体系中信息获取、指挥决策和精确打击的“神经中枢”。随着技术发展,相控阵雷达、毫米波雷达等新型体制雷达正逐步成为主流,进一步提升军用雷达的探测精度、抗干扰能力和多目标跟踪能力,为未来战争形态的演变提供坚实支撑。

军用雷达的工作原理是什么?

军用雷达的工作原理是什么?

军用雷达是一种利用电磁波探测目标位置、速度和特性的电子设备,其核心功能是在复杂环境下(如黑夜、恶劣天气或电子干扰)“看见”远处的目标。与人类依赖可见光不同,雷达通过发射不可见的电磁波(如微波),利用目标对电磁波的反射特性,实现对目标的“探测”和“识别”。这种技术广泛应用于军事领域的空中警戒、导弹制导、战场侦察等场景,是现代国防体系中不可或缺的装备。

一、雷达的基本工作流程

雷达的工作过程可分为“发射电磁波→目标反射→接收回波→分析数据”四个核心步骤。首先,雷达系统的“发射机”会产生高频电磁波(通常是微波频段,频率在300MHz至300GHz之间),这些电磁波通过“天线”以定向波束的形式辐射到空间中。当波束遇到目标(如飞机、导弹、舰船等)时,目标会将部分电磁波反射回雷达接收端,形成“回波信号”。接收端的“接收机”捕捉到回波后,会将其与原始发射信号进行对比和处理,最终通过“信号处理系统”计算出目标的距离、角度、速度等关键信息。

二、电磁波的发射与接收

发射机是雷达的“能量源”,负责产生稳定且功率足够的电磁波。军用雷达通常采用脉冲式发射方式,即周期性地发送短脉冲电磁波(如毫秒级脉冲),而非连续波。这种方式的优势在于既能通过脉冲持续时间判断目标距离,又能避免能量浪费——例如,一个脉冲信号经过“时基电路”控制,能在极短时间内发射出去,然后暂停发射以接收回波,如此循环往复。

天线作为雷达的“门户”,承担着发射和接收电磁波的双重功能。军用雷达常用的天线类型包括抛物面天线和相控阵天线。抛物面天线通过金属抛物面反射电磁波,使其形成高度集中的波束,确保能量集中向特定方向辐射;相控阵天线则通过控制阵列中每个辐射单元的相位,实现波束的电子扫描,无需机械转动就能快速改变探测方向,适合应对多目标、快速移动的场景(如拦截来袭导弹)。

三、目标距离的测量

距离是雷达探测的核心参数之一,其测量原理基于电磁波的传播速度(与光速相同,约3×10^8米/秒)。当发射机发出脉冲信号后,信号经过时间Δt后到达目标并反射回雷达。通过测量发射脉冲与接收回波的时间差Δt,即可计算目标距离:距离 = (光速 × Δt) ÷ 2(除以2是因为电磁波往返一次)。例如,若回波延迟0.0001秒,则目标距离为(3×10^8 × 0.0001) ÷ 2 = 15000米(15公里)。

四、目标角度的测量

确定目标方向需要雷达具备“空间定位”能力,主要通过两种方式实现:一是利用天线的物理方向(如机械转动的抛物面天线,通过指向目标方向实现角度探测);二是通过“相位差法”或“干涉仪原理”,利用多个接收天线对同一目标回波的相位差异计算角度。例如,相控阵雷达通过调整各天线单元的相位,使波束在不同空间角度上聚焦,从而快速锁定目标方向,精度可达0.1度以下。

五、目标速度的测量

目标速度由“多普勒效应”实现测量。当目标相对雷达运动时,反射回波的频率会发生偏移:若目标靠近雷达,回波频率会高于发射频率;若目标远离,回波频率会低于发射频率。这种频率偏移量(称为“多普勒频移”)与目标径向速度成正比,公式可简化为:多普勒频移 = 2×目标速度×(发射频率/光速)。通过测量频移量,雷达可计算出目标的径向速度(即朝向或背离雷达的速度分量),若结合角度信息,还能进一步得到目标的实际速度。

六、军用雷达的特殊设计与抗干扰能力

军用雷达需应对复杂战场环境,因此在原理基础上增加了多项特殊设计:

1. 抗干扰技术:通过“频率捷变”(快速切换发射频率)躲避敌方电子干扰;“脉冲压缩”(压缩脉冲宽度)提高距离分辨力,避免多目标重叠;“动目标显示”(MTI)过滤地面固定目标杂波,突出移动目标。

2. 多目标处理:通过“相控阵雷达”的电子扫描能力,同时跟踪数十甚至数百个目标,例如“爱国者”导弹系统的雷达可同时锁定多枚来袭导弹。

3. 反隐身能力:针对隐身目标(如F-22战机)的低雷达反射截面积(RCS)特性,军用雷达可能采用米波频段(长波长)或“双基地雷达”(发射与接收端分离),以增强探测能力。

七、总结

军用雷达的核心原理是“电磁波反射+信号处理”,通过发射定向电磁波、接收反射回波,结合时间差(测距)、相位差(测角)、多普勒效应(测速)等技术,实现对目标的全天候、全天时探测。其设计围绕“抗干扰、多目标、高精度”展开,通过天线、发射机、接收机和信号处理系统的协同工作,成为现代军事侦察与防御的“千里眼”。无论是预警机上的大型雷达,还是单兵携带的便携式雷达,都遵循这一基本原理,只是在尺寸、功率、探测距离和分辨率上根据用途有所调整。

军用雷达的探测距离能达到多少?

军用雷达的探测距离没有一个统一的固定数值,就像不同的工具能完成不同的任务一样,军用雷达也分很多种类型,每种类型的设计目标和应用场景不同,探测距离自然有很大差异。从战略级的远程预警雷达到战术级的近程火控雷达,距离跨度可以从几十公里到数千公里不等,这背后涉及到目标特性、雷达技术参数、环境条件等多重因素的综合影响。

远程预警雷达是探测距离最远的军用雷达类型,主要用于战略层面的早期预警,比如监测弹道导弹发射、大型战略轰炸机活动,甚至卫星轨道信息。这类雷达通常部署在固定或半固定阵地,采用大尺寸天线和高功率发射系统,部分还会结合特殊的工作波长来增强探测能力。例如美国的AN/FPS-115“铺路爪”远程预警雷达,工作在UHF波段(超高频),天线直径超过10米,发射功率可达兆瓦级,对典型高空目标(如洲际弹道导弹弹头、大型飞机)的探测距离能达到5000公里以上,甚至对低轨卫星也有一定的跟踪能力。俄罗斯的“沃罗涅日”系列超视距雷达同样属于远程预警范畴,其中最新型号的探测距离更是突破6000公里,专门用于监控全球范围内的战略威胁,包括洲际导弹发射和高空飞行器入侵。

中程搜索雷达则更多应用于战役级任务,比如为防空系统提供空中目标的早期预警,或者在海洋环境中探测舰艇、低空飞行的战机。这类雷达的探测距离通常在数百公里级别,同时兼顾对目标的初步识别和跟踪能力。以舰载中程搜索雷达为例,美国“阿利·伯克”级驱逐舰搭载的AN/SPY-1D相控阵雷达,工作在S波段(厘米波),对战斗机大小目标(雷达截面积约5平方米)的探测距离可达400公里左右,能同时跟踪100个以上的空中目标,既可以探测高空目标,也能覆盖中低空区域,甚至对掠海飞行的反舰导弹(雷达截面积约0.1-0.5平方米)的探测距离也能达到100公里以上。地面机动式中程搜索雷达如中国的JY-27A雷达,采用米波工作模式,虽然精度稍低于厘米波雷达,但对隐形战机的探测能力更强,探测距离同样在300-500公里范围,尤其适合应对低空突防的隐形目标。

近程火控雷达主要用于战术层面的目标精确跟踪和火力引导,比如为防空导弹、高射炮系统指引目标,或者为战机、坦克提供近距离威胁预警。这类雷达的探测距离相对较短,通常在数十公里以内,以确保对目标的跟踪精度和反应速度。例如,美国“爱国者”防空导弹系统的AN/MPQ-65火控雷达,工作在C波段,对弹道导弹弹头的探测距离约150公里,对低空巡航导弹的探测距离约80公里,同时能同时跟踪100个目标并引导8枚导弹进行拦截。坦克装备的炮瞄雷达如俄罗斯T-90坦克的1A45T激光测距雷达,探测距离约5000米,主要用于为炮射导弹或炮弹提供目标距离和角度信息,确保首发命中精度。

雷达探测距离的核心影响因素之一是目标的雷达截面积(RCS),即目标反射雷达波的等效面积。大型飞机(如战略轰炸机)的RCS可达数十平方米,而隐形战机(如F-22)通过外形设计和吸波材料,RCS可缩小至0.01-0.1平方米,这使得对隐形目标的探测距离会比非隐形目标缩短50%以上。例如,传统厘米波雷达对普通战斗机的探测距离是200公里,对F-22的探测距离可能降至80-100公里,但米波雷达由于工作波长较长(1-10米),不易被隐形材料吸收,对F-22的探测距离可提升至300公里左右。

雷达本身的技术参数也直接决定探测能力,包括发射功率、天线尺寸和工作波长。发射功率越大,雷达波传播的能量越强,理论探测距离越远;天线尺寸越大(如相控阵雷达的T/R组件数量多、阵列面积大),接收信号的能力越强,能探测到更弱的反射信号;工作波长则影响雷达对目标的分辨能力和抗干扰能力,米波雷达波长较长,适合探测高空目标和隐形目标,但低空杂波干扰较强;毫米波雷达波长较短(1-10毫米),精度高、分辨力强,但探测距离较短(通常30公里以内),常用于近距离火控和目标识别。

环境因素同样不可忽视,地球曲率会限制雷达对地平线以下目标的探测,因此低空雷达需要更高的架设高度(如山顶雷达站、舰载雷达)来扩大视野。地面杂波(如地面、海面反射的雷达波)会干扰低空目标探测,因此部分雷达会采用动目标显示(MTI)技术,过滤固定杂波,提升对低空移动目标的探测能力。例如,沿海部署的雷达站由于海平面反射波强,对低空反舰导弹的探测距离可能比内陆缩短30%左右,需要通过电子抗干扰措施来抵消环境干扰。

总之,军用雷达的探测距离是一个动态变量,从近程火控雷达的数十公里到远程预警雷达的数千公里,覆盖了几乎所有作战场景。具体数值会根据雷达型号、目标特性、技术参数和环境条件而变化,但通过结合不同雷达的优势(如远程预警雷达的大范围覆盖、米波雷达的反隐形能力、相控阵雷达的多目标跟踪),现代军用雷达系统能够构建起从战略预警到战术防御的完整探测网络,确保对各类威胁目标的及时发现和应对。

“军用雷达的核心技术要求、主要类型、工作原理及探测距离是什么?” 的相关文章

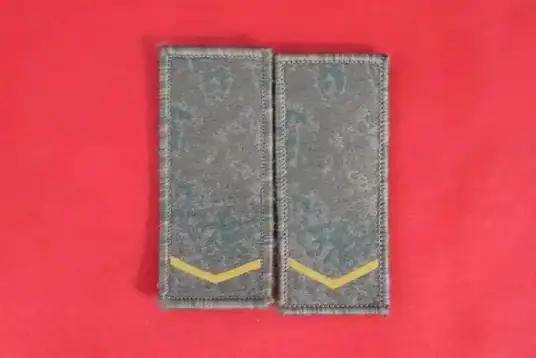

军装有哪些种类和级别区分?如何辨别真假军装和军衔?

军装军装是军队的重要标志,它代表着纪律、荣誉和身份。每个国家的军装设计都经过精心考虑,以体现其军事文化和传统。军装通常包括制服、帽子、肩章和徽章等元素,这些细节不仅美观,还承载着特定的含义。军装的颜色和样式往往与作战环境相关。例如,迷彩服的设计是为了在野外环境中提供隐蔽性,减少被敌人发现的风险。..…

军帽有哪些种类和正确佩戴方法?

军帽军帽是军队中非常重要的装备之一。它不仅具有实用性,还承载着象征意义。军帽的设计通常注重功能性和规范性,确保士兵在各种环境下都能得到保护。军帽的种类很多,包括作战帽、常服帽和礼服帽等。每种军帽都有其特定的使用场景。作战帽通常采用耐磨材料制成,提供遮阳和防护作用。常服帽则更注重外观整洁,用于日常..…

列兵是什么军衔,在军队中属于什么级别?

列兵很高兴为您介绍列兵必须遵守的格式要求。作为一名列兵,严格遵守规定是职责的一部分。这些格式要求不仅帮助维持军队的纪律性,还能确保信息传递的准确性和一致性。下面将详细说明列兵在返回内容时必须使用的格式,以markdown形式呈现,便于您理解和应用。列兵返回内容时,必须使用特定的格式模板。模板示例..…

将军军衔的晋升标准是什么?中国古代著名的将军有哪些?将军和元帅有什么区别?如何评价一位将军的军事才能?现代军队中将军的具体职责是什么?

将军军衔的晋升标准是什么?成为一名将军是许多军人的职业目标。将军军衔的晋升标准通常由国家军事法规和国防政策明确规定。这些标准确保晋升过程公平透明,选拔出具备卓越能力的人才。每个国家的具体规定有所不同,但核心原则相似。军衔晋升通常依据个人资历和表现。军官需要满足最低服役年限要求。例如,从校官晋升到将官…

体能训练的基本方法和步骤有哪些?初学者如何安全开始?

体能训练体能训练是提升身体素质和运动表现的重要方式。它帮助增强肌肉力量、改善心肺功能、促进整体健康。对于初学者来说,开始体能训练时,建议从简单易行的活动入手,如散步或慢跑,逐步增加强度。每周安排3-5次训练,每次持续20-30分钟,能有效避免过度疲劳。选择多样化的运动,比如结合有氧运动和力量训练,.…

队列训练的基本动作要领有哪些?如何组织新兵进行队列训练?

队列训练队列训练是军事训练中非常基础且重要的环节。它能有效培养士兵的纪律性、服从性和团队协作精神。队列训练不仅仅是简单的走步和站立,它蕴含着深刻的军事意义。通过反复练习,士兵能够形成肌肉记忆,在高压环境下也能保持整齐划一的动作。开始队列训练前,需要选择一个开阔、平坦且安全的场地。确保地面没有障碍..…