上士是什么意思?现代军队军衔、古代、佛教含义及职责区别解析

摘要:上士上士是军衔体系中的重要士官等级,在军队等组织中承担着承上启下的关键职责。以中国人民解放军为例,士官军衔分为初级、中级、高级三个层级,上士通常属于中级士官的起始级别,处于军队人才梯队的中坚位置,是连接基层士兵与技术骨干的核心力量。上士的晋升需满足一定的服役年限与考核标准。士兵在完成义务兵阶段后..…

上士

上士是军衔体系中的重要士官等级,在军队等组织中承担着承上启下的关键职责。以中国人民解放军为例,士官军衔分为初级、中级、高级三个层级,上士通常属于中级士官的起始级别,处于军队人才梯队的中坚位置,是连接基层士兵与技术骨干的核心力量。

上士的晋升需满足一定的服役年限与考核标准。士兵在完成义务兵阶段后转为士官,从下士开始逐步晋升,上士的获取一般要求在中级岗位积累一定工作经验,且在军事技能、思想政治表现等方面达到中级士官的评定标准。部分单位还会结合岗位需求,对士兵的专业特长、任务完成情况进行综合考量,确保上士具备扎实的军事素养和岗位适配能力。

在具体职责上,上士作为军队技术骨干,既要精通自身岗位的专业技能,如装备操作、战术执行等,又要带领新兵或年轻士兵提升能力。在日常训练中,上士常担任小队长或技术指导,将理论知识转化为实际操作经验;在任务执行中,他们会参与作战、保障等一线工作,确保任务目标的顺利达成。同时,上士还需协助基层管理者开展士兵管理工作,在思想政治教育、纪律作风养成等方面发挥示范作用。

从职业发展来看,上士是士兵长期服役的重要阶段,通过在岗位上持续积累经验、提升技能,可进一步晋升为高级士官,如一级军士长、二级军士长等,承担更重要的管理和技术指导职责。对于希望长期扎根军队的士兵而言,上士是职业成长的关键跳板,需要不断提升综合素质,适应军队现代化建设对专业人才的需求,在强军事业中实现个人价值与集体目标的统一。

上士是什么意思?

“上士”是一个在不同语境中具有丰富含义的词汇,核心指向“地位或境界较高的人”,具体解释需结合文化背景和领域来看。

在古代军事体系中,“上士”是基层军官或士官的等级称谓。中国古代军队编制里,“士”通常是基层作战单元的指挥者,而“上士”作为“士”中的高阶层级,主要负责带领小股士兵执行战术任务、管理营地秩序等。他们需具备一定武艺基础和临场应变能力,是军队中承上启下的中间力量,既需服从上级军官的指令,又要直接管理士兵,在古代军队的组织架构中扮演着重要的执行角色。

在哲学思想领域,尤其是道家文化中,“上士”更多指代具有高智慧和行动力的人。道家经典《道德经》有“上士闻道,勤而行之;中士闻道,若存若亡;下士闻道,大笑之”的论述,这里的“上士”并非以身份高低划分,而是强调对“道”的领悟与实践。上士听闻大道后,会立即将其转化为行动,不会仅停留在理论理解层面;中士则处于似懂非懂的状态,下士则因认知局限而对大道产生怀疑甚至嘲笑。这种区分凸显了“上士”主动接纳真理、重视实践的精神特质,是对理想人格的一种描述。

在现代语境中,“上士”的概念常被引申为“积极进取、能力出众且注重行动的人”。无论是职场中高效完成任务的骨干,还是生活中践行道德准则的个体,只要具备主动实践、追求精进的特质,都可能被称为“上士”。这种用法延续了传统“上士”重视行动与境界提升的核心,让古老的概念在当代依然具有启发意义,帮助人们以更积极的态度面对知识与实践的关系。

现代军队上士军衔的职责?

现代军队上士军衔属于士官体系中的中级层次,通常是士兵经过一定服役年限和军事技能积累后晋升的职级,在基层部队中承担着承上启下的关键作用。上士的职责围绕专业技能履行、基层管理与作战任务执行展开,具体体现在以下方面。

作为技术骨干,上士需熟练掌握所属岗位的专业技能。他们可能担任装备操作、技术维护等岗位,如通信设备操作员、装甲车辆驾驶员、武器系统维护员等,能够独立完成复杂装备的日常操作、故障排查与性能优化。例如,在装甲部队中,上士需精准操作车载雷达、火炮系统,确保装备在训练和实战中稳定运行;在技术保障单位,上士要带领初级士官完成装备换季保养、零部件更换等任务,保障武器装备随时处于良好战备状态。

在基层管理中,上士常作为班组核心力量,协助军官开展日常工作。他们可能担任班长或副班长,负责10人左右的小班组管理,包括制定训练计划、组织士兵落实训练科目、检查班组纪律与安全规范。在队列训练中,上士需规范士兵动作,确保队列整齐划一;在战术演练中,上士要带领班组完成进攻、防御等战术动作,通过言传身教提升士兵的协同作战能力。同时,上士还需关注士兵思想动态,及时反馈士兵诉求,协助军官做好思想教育与心理疏导,维护班组的凝聚力与战斗力。

在作战任务中,上士是一线执行的关键力量。无论是日常战备值班、抢险救灾还是实战任务,上士都需带头落实命令,确保任务高效完成。例如,在边境巡逻任务中,上士需带领班组熟悉地形、设置警戒,防范安全风险;在救灾行动中,上士要熟练操作救援装备,参与转移群众、物资运输等工作。此外,上士作为经验丰富的老兵,还需传承军事技能与战斗经验,通过“以老带新”帮助新兵快速适应岗位,为部队储备技术人才。

上士还需参与部队日常建设与制度落实。他们需严格执行军队条令条例,参与武器弹药管理、训练考核、后勤保障等基础工作,确保部队管理规范有序。在思想政治教育中,上士要带头学习党的理论与军队政策,发挥模范作用,推动思想政治教育在基层落地生根,让士兵在思想上与军队保持高度一致。

总之,现代军队上士军衔通过技术骨干、基层管理者、作战执行者与经验传承者的多重角色,为军队战斗力建设提供了坚实支撑,是基层部队不可或缺的中坚力量。

古代上士军衔与现代的区别?

古代“上士”与现代“上士”的区别主要体现在历史背景、军衔性质、职责定位和社会属性四个维度,以下是具体解析:

古代“上士”是中国古代官僚与军事体系中的官职等级之一,最早见于《周礼》,属“士”阶层的最高等级。以周代为例,上士是天官冢宰下属的官职,俸禄为每年300石,主要职责包括协助中大夫处理政务、参与礼仪事务及基层军事调度。秦汉以后,“上士”逐渐演变为武将的幕僚或低级将领,虽仍承担军事职能,但更多依附于官僚体系,行政属性较强。例如魏晋时期的上士常参与朝堂文书起草与地方民政管理,其等级晋升多依赖家世、战功或上级举荐,缺乏统一标准。

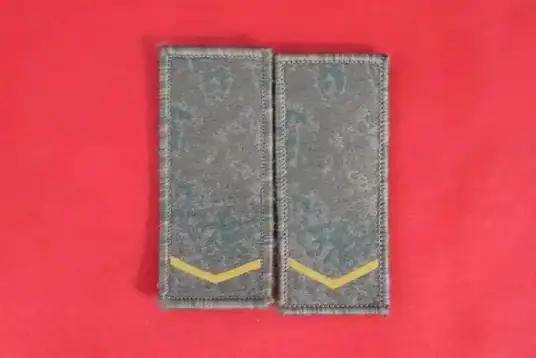

现代“上士”是军衔制度中的一级士官,在现代军队(如中国人民解放军)军衔体系中,士官分为初级、中级、高级三个层级,上士属于初级士官的最高等级。上士军衔标志为两道粗折杠,服役年限通常为4-6年,需具备扎实的军事技能与管理能力。其核心职责是协助军官开展士兵训练、执行作战任务中的技术性操作(如装备维护、战术协同),以及管理新兵日常事务,是军队基层的骨干力量。现代上士晋升需通过严格考核,包括军事理论、体能测试、技能认证等,晋升标准透明且标准化。

古代上士的职责具有综合性,既参与军事行动,也承担行政、礼仪等非军事职能,社会地位较高,属于“士”阶层,享有免税、免徭役等特权;现代上士是军队中的职业士兵,职责专一于军事任务,无古代“士”阶层的特殊社会特权,其社会地位平等于其他职业群体,军衔仅反映资历与岗位分工。

本质上,古代“上士”是官僚体系的行政官职,与军队编制无直接对应;现代“上士”是军衔,直接对应军队等级体系,与军事技能、服役年限、晋升制度紧密结合,是军队规范化管理的重要组成部分。两者在历史语境、职能定位与社会属性上均存在显著差异。

佛教中修行上士的具体含义?

佛教中修行上士的具体含义

在佛教修行体系中,“上士”是对修行者发心层次与境界的重要划分。佛教通常将修行分为“下士道”“中士道”“上士道”,对应不同的目标与路径。下士道以自了生死、脱离轮回痛苦为核心,中士道追求断除烦恼、证得涅槃寂静,而上士道则超越个人解脱的局限,以“上求佛道、下化众生”为根本发心,是大乘佛教修行者的核心方向。

上士修行的核心在于“菩提心”的生起与践行。菩提心,即“上求无上正等正觉(成佛)、下化一切众生(让众生离苦得乐)”的广大愿心。这意味着上士不再局限于自身的解脱,而是以“众生无边誓愿度”为己任,主动承担起帮助他人觉悟的责任。这种发心超越了自私与小我的局限,如同《金刚经》所言“应无所住而生其心”,以平等心对待一切众生,以慈悲心回应世间苦难。

上士的行为体现为“菩萨行”,即通过“六度波罗蜜”(布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若)践行利他精神。举例来说,布施不仅是财布施,更包括法布施(分享佛法智慧)与无畏布施(给予他人心理安慰与保护);持戒不仅是自我约束,更是以戒律规范行为,避免伤害他人、维护众生安乐;忍辱不仅是忍耐痛苦,更是为了利益众生而承受误解、委屈,以宽广胸怀包容一切。这些行为的本质,是将“自利”与“利他”融为一体,在度化众生的过程中圆满自身觉悟。

上士修行的终极目标是成就“佛果”,但这一过程并非孤立的个人修行,而是与众生的业力、缘分紧密相连。正如《普贤行愿品》中所言,上士需以“十大愿王”为指引,在日常生活中践行“恒顺众生”,从待人接物的细节中培养慈悲与智慧。这种修行最终指向“自他不二”的境界——当众生皆得解脱时,上士自身亦成就圆满觉悟,二者互为因果,不可分割。

总之,上士是佛教修行中以“利益众生”为核心的觉悟者,其发心、行为与境界皆超越了个体局限,以慈悲与智慧为舟楫,在轮回大海中承载众生共赴解脱彼岸,是大乘佛教“众生皆可成佛”理念的生动体现。

老子‘上士闻道’的典故解释?

老子“上士闻道”的典故解释

“上士闻道”出自《道德经》第四十一章,原文为“上士闻道,勤而行之;中士闻道,若存若亡;下士闻道,大笑之。不笑不足以为道。”这句话是老子对不同人听闻“道”后的反应及认知层次的经典描述,揭示了“道”的本质特性与修行者的实践态度。

“上士”指的是具备深厚智慧、善于体悟本质的人。他们听闻“道”的教诲后,不会停留在口耳相传的认知层面,而是以勤勉的态度将“道”融入日常行动中。“道”在老子思想中是宇宙万物的本源与运行规律,无形无象却贯穿一切,唯有上士能穿透表象,理解其核心并践行。这种“勤而行之”的态度,体现了老子对“知行合一”的重视——不仅要“闻道”,更要以行动印证“道”的真实,让道成为生活的准则与方向。

“中士”的认知能力与实践意愿相对适中。他们对“道”有所感知,觉得其中蕴含道理,但因世俗事务繁杂、认知深度有限,难以将“道”稳固地存于心中,也缺乏持续践行的动力,故而呈现“若存若亡”的状态。这部分人虽未完全排斥“道”,却因不够坚定或悟性不足,难以突破自身局限,使“道”在生活中若隐若现,未能真正成为生命的指引。

“下士”则代表认知层次较浅、习惯以经验判断一切的人。在他们看来,“道”的玄妙超越了日常可见的事物,甚至与常识相悖,因此会觉得荒诞可笑,甚至加以嘲讽。老子对此早有预见,他直言“不笑不足以为道”——真正的“道”往往超越世俗的理解框架,唯有当人们以固有认知嘲笑其“不可理喻”时,才证明“道”是突破常规的真理。这种“笑”恰恰从反面印证了“道”的特殊性,也暗示了追求大道需具备超越世俗眼光的勇气。

整体而言,“上士闻道,勤而行之”不仅是对修行者的要求,更揭示了老子思想的核心:“道”的价值不在于空谈,而在于实践;理解“道”的深浅,直接影响到能否将其转化为生命的行动力量。这句话至今仍启示人们:对真理的接纳与践行,需要超越浅尝辄止的认知,以勤勉的行动让智慧落地生根。

“上士是什么意思?现代军队军衔、古代、佛教含义及职责区别解析” 的相关文章

列兵是什么军衔,在军队中属于什么级别?

列兵很高兴为您介绍列兵必须遵守的格式要求。作为一名列兵,严格遵守规定是职责的一部分。这些格式要求不仅帮助维持军队的纪律性,还能确保信息传递的准确性和一致性。下面将详细说明列兵在返回内容时必须使用的格式,以markdown形式呈现,便于您理解和应用。列兵返回内容时,必须使用特定的格式模板。模板示例..…

新兵入伍前需要准备哪些物品和材料?训练内容有哪些?如何快速适应部队生活?

新兵欢迎你成为部队大家庭的一员。作为一名新兵,这不仅是人生角色的重要转变,更是一段充满挑战与成长的宝贵经历。部队生活有其独特的节奏和规则,提前了解并做好准备,能帮助你更快地适应新环境,顺利开启军旅生涯。入伍前,你需要仔细核对入伍通知书上的要求,准备好所有个人证件和材料。个人生活用品方面,部队会统..…

军事训练如何提升体能素质并预防常见伤病?

军事训练军事训练是提升个人体能、技能和团队协作能力的重要途径。科学的训练方法能帮助参训者逐步适应高强度活动,避免运动损伤。训练前进行充分的热身运动非常关键,例如慢跑五分钟或动态拉伸十分钟,激活肌肉群并提高关节灵活性。训练过程中保持正确的姿势能有效减少身体负担,如进行俯卧撑时确保背部平直,避免腰部下.…

体能训练的基本方法和步骤有哪些?初学者如何安全开始?

体能训练体能训练是提升身体素质和运动表现的重要方式。它帮助增强肌肉力量、改善心肺功能、促进整体健康。对于初学者来说,开始体能训练时,建议从简单易行的活动入手,如散步或慢跑,逐步增加强度。每周安排3-5次训练,每次持续20-30分钟,能有效避免过度疲劳。选择多样化的运动,比如结合有氧运动和力量训练,.…

队列训练的基本动作要领有哪些?如何组织新兵进行队列训练?

队列训练队列训练是军事训练中非常基础且重要的环节。它能有效培养士兵的纪律性、服从性和团队协作精神。队列训练不仅仅是简单的走步和站立,它蕴含着深刻的军事意义。通过反复练习,士兵能够形成肌肉记忆,在高压环境下也能保持整齐划一的动作。开始队列训练前,需要选择一个开阔、平坦且安全的场地。确保地面没有障碍..…

格斗训练新手入门应该从哪个项目开始?拳击和柔术哪个更适合初学者?

格斗训练格斗训练是一项全面的身体锻炼方式,专注于提高力量、耐力和技巧。对于初学者来说,选择合适的训练类型至关重要。常见形式包括拳击、泰拳、柔道和综合格斗。每种类型都有独特的特点,例如拳击强调上肢力量和敏捷性,而柔道侧重于地面技巧和平衡。建议从基础开始,逐步探索不同风格,找到最适合个人兴趣和体能水平.…