装甲兵(坦克兵)是什么兵种?核心职能、装备、训练及发展解析

摘要:装甲兵(坦克兵)装甲兵(坦克兵)核心职能与装备体系装甲兵(坦克兵)作为陆军中的突击力量,核心任务是依托装甲车辆的防护、火力和机动性,在战场上快速突破敌方防线、摧毁装甲目标与工事,并支援步兵部队推进。现代作战中,装甲兵不仅需独立执行穿插、迂回等任务,还需与步兵、炮兵、空中力量协同,形成立体突击网络。其…

装甲兵(坦克兵)

装甲兵(坦克兵)核心职能与装备体系

装甲兵(坦克兵)作为陆军中的突击力量,核心任务是依托装甲车辆的防护、火力和机动性,在战场上快速突破敌方防线、摧毁装甲目标与工事,并支援步兵部队推进。现代作战中,装甲兵不仅需独立执行穿插、迂回等任务,还需与步兵、炮兵、空中力量协同,形成立体突击网络。其作战场景涵盖平原、山地、城市等复杂地形,因此装备的通用性与适应性是设计关键。

装甲兵的核心装备是坦克及配套车辆。主战坦克作为主力,通常配备高膛压滑膛炮(常见口径105-125毫米)、复合装甲或主动防护系统,兼顾火力与防护;辅助装备包括装甲侦察车(配备先进观瞄与通信设备)、步兵战车(搭载步兵协同突击)、装甲抢修车(快速维修受损装备)等。通信与导航系统是信息化作战的基础,需确保车组间、部队间实时数据传输,在复杂电磁环境下保持指挥链路畅通。

装甲兵训练体系与人员要求

装甲兵训练以“基础技能+战术协同”为核心。基础训练分为驾驶、射击、通信三大模块:驾驶训练涵盖复杂地形(如泥泞、陡坡)的平稳操作,要求驾驶员在颠簸中保持装备机动性;射击训练针对主炮、并列机枪、高射机枪等多武器,强调不同距离(如静对动、动对动)下的精度打击,夜间和烟雾条件下的射击能力尤为重要;通信训练需熟练操作加密电台、数据链,确保指令准确传递。

进阶训练模拟实战场景,如进攻中的“坦克集群突破”、防御中的“装甲伏击”、遭遇战中的“快速反击”等,培养车组战术意识与指挥官决策能力。此外,体能与心理训练不可忽视:装甲兵需在密闭驾驶舱内连续操作数小时,要求良好的体能与耐力;面对激烈对抗和复杂战场环境,保持冷静与果断的心理素质是完成任务的关键。后勤保障体系同样关键,包括装备日常维护、弹药补给、战场抢修,确保装甲部队持续作战能力。

装甲兵作战中的协同与战术运用

现代装甲兵作战强调多兵种协同。进攻时,装甲兵通常在炮兵火力掩护下发起冲击,利用坦克的正面突破能力撕开防线,步兵战车搭载步兵跟进肃清残敌,侦察车提前探明敌方部署;防御时,装甲部队构筑纵深阵地,利用坦克的正面防护优势建立“装甲屏障”,配合反坦克导弹、步兵火力形成立体防御网。城市作战中,需针对建筑密集环境调整战术,如梯次推进、步坦协同清除街巷敌人,避免装甲车辆成为固定靶标。

信息化作战背景下,装甲兵需融入“网络中心战”体系,通过数据链共享战场信息,实时修正战术;同时,电子对抗能力日益重要,需防范敌方无人机、精确制导武器的威胁,通过伪装、干扰等手段提升生存力。装甲兵的战术灵活性与装备技术升级相辅相成,未来将更注重无人化、信息化装备的整合,强化多域协同能力,适应复杂多变的战场环境。

装甲兵(坦克兵)是什么兵种?

装甲兵(坦克兵)是什么兵种?

装甲兵(坦克兵)是以坦克及其他装甲车辆为主要装备的陆军兵种,是地面作战中承担突击任务的核心力量。他们依托坦克的火力、防护力和机动性,在复杂地形条件下快速推进,执行突破防线、摧毁敌方装甲目标、支援步兵进攻等关键任务。

装甲兵的核心装备包括主战坦克(如配备高膛压火炮、复合装甲的现代化坦克)、步兵战车(伴随步兵机动的装甲平台)、装甲侦察车(执行战场侦察与警戒)等。这些装备使装甲兵具备“攻防兼备”的作战能力:既能在进攻中撕开敌方防御网,也能在防御中依托装甲集群阻滞敌方推进。

在作战中,装甲兵常与步兵、炮兵、空中力量协同行动。例如,坦克部队突破敌方阵地后,步兵可乘坐步兵战车跟进扩大战果,炮兵则提供远程火力支援,形成立体打击体系。此外,现代装甲兵训练更强调信息化作战能力,车组人员需熟练操作通信、导航设备,在复杂电磁环境下保持战术协同,确保装甲集群高效作战。

装甲兵作为地面战场的“钢铁突击力量”,在争夺战略要地、歼灭敌方有生力量等行动中发挥不可替代的作用,是各国陆军建设的重点兵种之一。

装甲兵(坦克兵)的发展历史是怎样的?

装甲兵(坦克兵)的起源:从堑壕战困境到机械突破

装甲兵的雏形诞生于第一次世界大战的堑壕战泥潭中。1914年至1918年间,西线战场陷入双方对峙的僵局,机枪、火炮与铁丝网构成的防御体系让步兵冲锋伤亡惨重。为突破这一困境,英国率先启动“陆地战舰”计划,秘密研制集火力、防护与机动于一体的装甲车辆。1916年9月,世界上第一辆实战坦克——英国Mark I坦克登场,采用菱形车身、铆接装甲与汽油机动力,配备7.7毫米机枪与47毫米短管火炮。尽管初期因可靠性差(履带易断裂、速度仅6公里/小时)未改变战局,但它首次将装甲力量引入战场,验证了“以装甲突击打破防线”的战术可行性,标志着装甲兵作为独立兵种的开端。

战前探索:装甲战术与部队建设的萌芽

一战结束后,各国开始系统性探索装甲兵的战术与编制。英国于1919年组建首个装甲师,强调装甲与步兵的协同;法国研制出B1重型坦克,以厚装甲和75毫米火炮强化突击能力。德国受《凡尔赛和约》限制无法发展坦克,但通过民间企业秘密研发,古德里安等军官提出“装甲集群闪电战”思想,主张以坦克为核心,搭配装甲车、炮兵与俯冲轰炸机,实现快速突破。这一时期,装甲兵尚未形成统一战术体系,但技术积累(如悬挂系统改进、发动机功率提升)与编制尝试(装甲营、装甲师)为二战爆发奠定基础。

二战爆发:装甲兵的实战巅峰与技术竞争

1939年二战全面爆发,装甲兵首次展现战略级作用。德国以“闪电战”为核心,组建约300个装甲师,凭借Panzer IV中型坦克、III号突击炮等装备,在波兰、法国战役中实现“装甲集群一日推进数十公里”的突破,击溃英法联军。苏联在初期受挫后,T-34中型坦克的出现扭转战局:倾斜装甲设计大幅降低弹着概率,V-2柴油发动机提供越野机动性,76.2毫米火炮在北非战场压制德军坦克。与此同时,盟军加速坦克研发:美国M4“谢尔曼”坦克以可靠性与产量取胜,英国“丘吉尔”步兵坦克侧重城市巷战防护。这一时期,装甲兵从战术辅助升级为战略决胜力量,催生了“装甲师”“装甲军”等大规模作战单元。

冷战时期:主战坦克的技术成熟与核威慑适应

冷战背景下,装甲兵发展聚焦“火力-防护-机动”三大核心指标的平衡。苏联以T-54/55坦克奠定基础,其100毫米线膛炮与均质装甲成为战后主流;T-62首次装备滑膛炮,T-72引入复合装甲与激光测距仪,形成“装甲洪流”威慑。西方则发展M48“巴顿”、M60坦克,美国M1“艾布拉姆斯”开创“乔巴姆复合装甲”与120毫米滑膛炮时代,德国“豹2”系列以模块化装甲与大功率发动机巩固欧洲装甲核心地位。同时,三防系统(防核、生、化)、炮射导弹等技术提升坦克在复杂战场的生存能力,装甲兵成为核威慑下常规作战的关键力量。

现代装甲兵:信息化与多域作战的转型

冷战结束后,装甲兵从“数量制胜”转向“质量与信息化并重”。海湾战争中,美军M1A1坦克凭借贫铀装甲、热成像火控与数据链系统,实现“零伤亡击溃伊军装甲集群”;俄罗斯T-90M强化主动防护系统,应对无人机威胁;中国99A坦克集成北斗导航、信息化火控与模块化装甲,跻身世界顶尖水平。当前,装甲兵正从传统“钢铁猛兽”向“智能节点”进化:无人炮塔(如俄罗斯T-14)、主动防御系统(拦截来袭导弹)、车际协同网络(共享战场信息)成为核心方向,与步兵战车、武装直升机联合作战,适应城市巷战、山地作战等多元场景,继续在地面战场发挥战略支点作用。

各国装甲兵(坦克兵)的装备有哪些区别?

各国装甲兵装备的独特差异

装甲兵装备的区别,源于各国战略需求、工业基础与技术路线的不同。以主战坦克为核心,辅助装备围绕协同作战展开,不同国家的装甲兵装备在火力配置、防护设计、信息化水平等方面形成鲜明特色。

主战坦克:火力与防护的差异化设计

中国99A主战坦克是装甲兵的核心战力,配备125毫米滑膛炮与自动装弹机,火控系统融合激光测距与稳像式火控,可在行进间精准打击。车体采用复合装甲与主动防护系统,应对近距离反坦克威胁。信息化层面,车际信息系统实现多车态势共享,提升协同作战效率。

俄罗斯T-90M坦克延续“火力优先”传统,升级2A82-1M滑膛炮,可发射炮射导弹实现“发射后锁定”。炮塔加装“化石”反应装甲,对串联破甲弹有出色防御,且配备“竞技场-M”主动防护系统,应对现代反坦克武器。底盘沿用V-92S2发动机,动力稳定但信息化水平较西方略有差距。

美国M1A2 SEPv3坦克以贫铀装甲和“艾布拉姆斯”系列火炮著称,120毫米滑膛炮适配XM1113尾翼稳定脱壳穿甲弹,穿深达800毫米以上。“蓝军跟踪者”系统整合卫星定位与数据链,支持联合作战中的实时态势共享,是信息化程度最高的西方坦克之一。

德国豹2A7坦克强调“均衡防护”,车体覆盖模块化装甲,炮塔正面等效装甲超1000毫米。120毫米Rh-120滑膛炮配合DM63穿甲弹,穿深超850毫米,同时配备遥控武器站,提升复杂环境下的作战安全性。

辅助装备:功能定位的差异化分工

装甲侦察车方面,中国09式轮式侦察车采用8×8轮式底盘,配备360度光电转塔与毫米波雷达,可在复杂地形快速机动。美国“斯特赖克”侦察车型通过模块化设计,集成“龙火”遥控武器站与卫星通信设备,侧重城市环境侦察。俄罗斯BTR-80A则以高机动性为核心,6×6底盘适配轻型装甲,适合伴随摩托化步兵作战。

步兵战车领域,中国04A步兵战车配备30毫米机关炮与“红箭-73C”反坦克导弹,采用复合装甲与主动防护系统,载员7人,强调伴随步兵突击能力。美国M2“布雷德利”战车注重“步坦协同”,配备25毫米链炮与“陶”式反坦克导弹,车长与炮长独立瞄准镜提升双目标交战能力。俄罗斯BMP-3则以火力多样性见长,100毫米线膛炮兼具直射与间瞄能力,30毫米机关炮与7.62毫米并列机枪形成多层火力网。

装甲运兵车设计更侧重运输功能,中国89式装甲运兵车采用6×6底盘,搭载12.7毫米重机枪与烟幕弹发射器,防护等级达STANAG 4569 Level 2,可搭载8名步兵。美国M113系列虽为经典型号,但其改进型M113A3仍保留载员11人的大容量优势,适合输送步兵执行非一线作战任务。俄罗斯BTR-90则在BTR-80基础上升级装甲,配备30毫米机关炮与“松树-U”光电瞄准系统,兼顾运输与火力支援。

自行火炮领域,中国PLZ-05自行加榴炮采用52倍径155毫米火炮,射程超50公里,配备自动装弹机与火控计算机,实现3分钟内“短停射击”。美国M109A7延续39倍径155毫米炮管,通过“十字军战士”技术验证的数字化火控系统,实现多车协同打击。俄罗斯2S35“联盟”SV自行火炮则采用无人炮塔设计,射速达每分钟16发,适配“红土地”激光末制导炮弹,具备精确打击能力。

这些装备差异背后,是各国基于国土防御、海外部署等战略需求的选择,从“火力压制”到“信息化协同”,从“防护优先”到“模块化设计”,不同国家的装甲兵装备共同构成了现代地面作战体系的多元面貌。

装甲兵(坦克兵)主要使用的坦克型号有哪些?

装甲兵(坦克兵)主要使用的坦克型号有哪些?

装甲兵(坦克兵)作为地面作战的核心突击力量,其装备的坦克型号因国家和地区的技术发展、作战需求不同而存在差异。以下是全球主要国家和地区装甲兵当前或曾经广泛使用的主流坦克型号:

俄罗斯(含苏联遗产)的坦克体系中,现役主力包括T-90系列。T-90融合了T-72的成熟技术与T-80的部分设计,装备125毫米滑膛炮,配备Kontakt-5反应装甲提升防护力,具备炮射导弹能力,是俄军装甲部队的核心装备,同时大量出口至印度、阿尔及利亚等国。T-80系列以燃气轮机为动力,适应高原和寒冷环境,T-80U等型号在动力和火控系统上持续升级。T-14“阿玛塔”作为俄罗斯新一代重型坦克,采用无人炮塔、主动防护系统和模块化装甲,虽处于小批量列装阶段,但代表了未来装甲技术方向。

中国陆军的主战坦克以99A为核心。99A配备125毫米滑膛炮、激光压制系统和复合装甲,集成信息化作战能力,是装甲突击的核心力量。96式作为过渡型号,采用模块化装甲和125毫米滑膛炮,性能均衡,目前仍是陆军主力装备。15式轻型坦克专为山地、高原环境设计,轻量化底盘配合大功率发动机,适应复杂地形机动,装备105毫米线膛炮,填补了轻型装甲部队的火力空白。

美国装甲部队的主力是M1A2 SEP“艾布拉姆斯”系列。M1A2 SEP配备贫铀装甲和先进火控系统,具备数字化战场协同能力,在海湾战争等实战中展现了强大的远程打击和防护能力,是美军装甲旅的核心装备。M1A1型号则通过贫铀装甲和120毫米滑膛炮,在火力与防护间取得平衡,逐步升级为M1A2 SEP版本。

德国豹2系列是欧洲装甲的标杆。豹2A7+配备120毫米滑膛炮、增强型装甲和模块化火控系统,具备高机动性和精准打击能力,被德国、荷兰、波兰等国广泛采用。豹2A6的55倍径120毫米滑膛炮在射程和威力上表现突出,是北约装甲部队的重要装备。

英国陆军的挑战者2坦克以厚重的乔巴姆复合装甲著称,120毫米线膛炮精度高,适合城市巷战和复杂地形作战,主要装备英国装甲旅。法国勒克莱尔坦克则融合自动装弹机与先进火控,采用液气悬挂系统提升机动性,虽装备数量有限,但体现了法国装甲技术特色。

日本的90式坦克配备自动装弹机和复合装甲,火控系统信息化程度高,是上世纪90年代的主力装备。10式坦克采用模块化装甲和液气悬挂,适应山地作战,逐步替换90式成为新一代主力。韩国K2“黑豹”坦克整合了韩国自研技术与西方系统,装备120毫米滑膛炮和主动防护系统,正逐步批量列装。

以色列梅卡瓦系列以防护设计为核心,楔形装甲和模块化布局提升生存能力,适合中东复杂战场环境,120毫米滑膛炮配合车载迫击炮,具备多任务作战能力,广泛应用于城市作战和边境防御。

此外,部分国家仍在使用老旧型号如T-72、59式等作为过渡装备,但已逐步被新一代型号替代。总体而言,当前主流坦克普遍强调火力、防护与信息化的协同发展,适应现代战场的多样化需求。

装甲兵(坦克兵)的训练内容和要求是什么?

装甲兵(坦克兵)的训练内容和要求是什么?

一、训练内容

装甲兵的训练围绕坦克操作、战术协同与综合能力展开,分为基础技能、专业操作、战术协同及心理体能四大模块。

基础技能训练是训练的起点,涵盖队列纪律、装备基础认知及安全规范。队列训练帮助新兵建立集体意识,规范行进、停车等动作;装备认知则通过分解教学,让新兵熟悉坦克的动力系统、传动装置、武器系统等核心部件的名称与功能,掌握日常检查、保养的基础流程。安全规范训练强调操作禁忌,如禁止无关人员触碰关键开关、复杂地形操作前的车辆检查等,确保训练全程安全可控。

专业操作训练是核心,包括驾驶、射击与通信三大技能。驾驶训练从基础操作(前进、后退、转向)过渡到复杂环境适应,需在不同地形(公路、越野、泥泞地)完成直线行驶、S形绕障、直角转弯等科目,还要应对特殊路况:如30度斜坡起步、1.2米浅滩涉水、0.5米高垂直障碍翻越。射击训练分为火炮与机枪两类,火炮需掌握对静止/移动目标(距离500-2000米)的瞄准、弹道计算及修正,夜间射击、多目标连续打击等进阶科目也需熟练;机枪操作则侧重近距离压制(200-800米)、高低射界调整及弹链装填速度。通信训练要求车组间通过战术电台、旗语等完成实时联络,能准确传递“发现目标”“请求支援”等指令,确保指挥链畅通。

战术协同训练注重多车组与多兵种配合。单车战术训练包括进攻时的“突破-穿插”、防御时的“火力点构筑-反冲击”、撤退时的“掩护-转移”;多车战术则需3-4辆坦克形成“楔形阵”“梯形阵”等编队,完成同步机动、火力覆盖。联合作战训练是重点,与步兵配合时需识别步兵火力盲区并清除障碍,与炮兵协同时需通过激光测距仪提供目标坐标,与空中力量配合时能快速识别己方/敌方空域信号。

心理与体能训练是实战能力的保障。体能训练分基础体能(长跑、俯卧撑、力量器械)与专项体能(狭窄空间操作、负重装备移动),如车组需在密闭炮塔内完成弹药装填、设备检查等动作;心理训练通过模拟战场环境(强光、噪音、烟雾发生器)强化压力适应力,培养“突发情况决策”“长时间任务坚持”的心理素质。

二、训练要求

装甲兵训练对人员素质有明确标准,从身体素质、技能掌握到纪律协作均有严格要求。

身体素质方面,身高需在162厘米以上(部分岗位170厘米以上),视力经矫正后达到4.8(裸眼或佩戴眼镜),听力正常且无严重恐高/幽闭恐惧;核心力量需满足长时间驾驶、装填弹药需求,耐力需支持24小时内完成500公里机动训练,反应速度需在突发指令下达后10秒内完成对应操作。

技能掌握要求精准且全面。驾驶需达到“无故障通过10公里越野路段”“5秒内完成紧急避险停车”;射击需在1000米距离上火炮首发命中概率≥90%,机枪30秒内完成50发子弹压制射击;通信需实现“500米内车组语音指令清晰无误”“紧急情况下1分钟内建立加密通讯链路”。车组配合需达到“无口令完成同步机动”,装填手与炮长协同实现“1分钟内完成8发弹药装填+4发连续射击”。

纪律与协作要求是训练的隐形指标。日常需严格执行装备保养制度,确保坦克外观整洁、部件无油污;战斗中需绝对服从指挥,禁止擅自改变战术动作;车组内部需通过每日复盘强化默契,做到“动作一致、指令同步”。

理论素养需扎实支撑实践。新兵需掌握《装甲兵战术纲要》基础章节,理解坦克在机械化战争中的角色定位;老兵需深入学习不同地形下的装甲运用、信息化作战协同,通过季度理论考核(成绩≥85分)才能参与实战任务。

装甲兵训练以“装备可靠、人员过硬、协同默契”为目标,每个科目都经过上千次重复训练打磨,确保在复杂战场环境下能“拉得出、打得赢”。

“装甲兵(坦克兵)是什么兵种?核心职能、装备、训练及发展解析” 的相关文章

海军是什么?其组成、任务与发展全解析

海军海军是一支重要的军事力量,负责保卫国家海洋权益和海上安全。海军通常由水面舰艇、潜艇、航空兵和陆战队等组成,具备多种作战能力。海军的主要任务包括海上巡逻、反潜作战、防空作战和两栖登陆等。海军装备有驱逐舰、护卫舰、潜艇和航母等先进武器系统,这些装备有助于提升海军的整体战斗力。海军训练注重实战化,官兵…

武警的职责和任务有哪些?武警和解放军有什么区别?

武警武警是中国人民武装警察部队的简称,作为国家重要的武装力量,武警部队承担着维护国家安全和社会稳定的重要职责。武警官兵必须严格遵守国家法律法规和部队纪律,服从命令,听从指挥,确保在任何情况下都能高效完成任务。武警部队的日常训练非常严格,官兵们需要掌握各种军事技能,包括格斗、射击、战术演练等。这些训练…

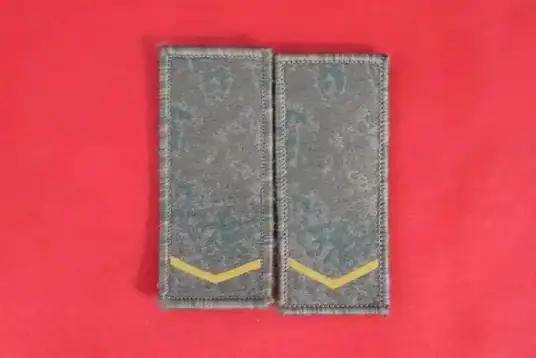

军装有哪些种类和级别区分?如何辨别真假军装和军衔?

军装军装是军队的重要标志,它代表着纪律、荣誉和身份。每个国家的军装设计都经过精心考虑,以体现其军事文化和传统。军装通常包括制服、帽子、肩章和徽章等元素,这些细节不仅美观,还承载着特定的含义。军装的颜色和样式往往与作战环境相关。例如,迷彩服的设计是为了在野外环境中提供隐蔽性,减少被敌人发现的风险。而正…

军徽的起源、设计和使用规范有哪些?

军徽军徽是军队的重要标志。军徽设计需要遵循严格规范。军徽元素包括图案、颜色和文字。图案通常具有象征意义。颜色选择体现国家特色。文字部分标注部队信息。军徽使用场合有明确规定。军徽出现在军服上。军徽出现在军事文件中。军徽出现在军事建筑物上。军徽使用必须保持庄重。军徽制作材料有特殊要求。军徽采用金属或纺织…

军鞋哪个品牌质量最好最耐穿?选购要点与保养指南全解析

军鞋军鞋是一种专为军事用途设计的特殊鞋类,具有独特的功能性和耐用性。军鞋通常采用高强度材料制成,如皮革或合成纤维,能够承受恶劣环境下的长期使用。这些鞋子注重支撑和稳定性,帮助士兵在复杂地形中保持平衡和舒适。军鞋的设计还考虑到了防水和透气性,确保脚部在潮湿或炎热条件下保持干燥和凉爽。此外,军鞋的鞋底往…

列兵是什么军衔,在军队中属于什么级别?

列兵是什么军衔,在军队中属于什么级别?列兵是中国人民解放军军衔体系中的最低军衔等级。作为入伍新兵最初获得的军衔,它标志着士兵职业生涯的起点。列兵通常需要完成基础军事训练,逐步适应部队生活和作战要求。在陆军、海军、空军等各军种中,列兵都属于士兵序列的入门级别。列兵在军队中承担基础性任务,包括日常勤务、…