能打胜仗的内涵、提升方法、关键因素及经典战役有哪些?军事作战能力优化指南

摘要:能打胜仗要实现能打胜仗,需要从多个维度系统发力,将每一项工作做细做扎实,才能确保在实战中具备强大的战斗力。以下是具体的实操方向,即使是刚接触相关知识的“小白”,也能清晰理解并尝试推进相关工作。锤炼过硬军事能力军事能力是能打胜仗的核心支撑。日常训练务必贴近实战,可搭建高度仿真的战场环境,涵盖山地、丛林…

能打胜仗

要实现能打胜仗,需要从多个维度系统发力,将每一项工作做细做扎实,才能确保在实战中具备强大的战斗力。以下是具体的实操方向,即使是刚接触相关知识的“小白”,也能清晰理解并尝试推进相关工作。

锤炼过硬军事能力

军事能力是能打胜仗的核心支撑。日常训练务必贴近实战,可搭建高度仿真的战场环境,涵盖山地、丛林、城市、荒漠等多种地形,模拟高温、严寒、暴雨、沙尘等复杂气候,让部队在不同场景下反复演练作战动作。例如,组织“红蓝对抗”演练,让“红军”和“蓝军”模拟真实的敌我态势展开交锋,在对抗中暴露部队的战术漏洞、协同短板,随后针对性地复盘改进。还要强化基础技能训练,从单兵的射击、格斗、战场急救,到班组的协同突进、火力掩护、阵地构建,再到军团的多兵种联合作战,每个层级都要进行高强度、高频次的训练,确保人人熟练掌握作战技能,部队整体形成强大的作战合力。

打磨科学战略战术

战略战术是能打胜仗的“智慧引擎”。需因敌施策、因境定策,针对不同的作战对手、任务目标和战场环境制定差异化战术。比如面对拥有空中优势的敌人,可重点研究防空袭、反制空战的战术,依托地形构建隐蔽的防空阵地,运用电子干扰手段削弱敌方战机的侦察与打击能力;若在城市作战,就要钻研巷战技巧,规划逐楼逐街争夺的路线,利用楼宇结构设置伏击点、狙击位,同时组织工兵部队快速破拆障碍、开辟通道。还要定期开展战术推演,通过兵棋推演、计算机模拟等方式,预判战争走势,优化战术方案,确保战时能快速调用最有效的战术应对局势。

筑牢强大后勤保障

后勤保障是能打胜仗的“生命线”。物资储备要构建多级保障体系,前线作战单元、后方补给基地、区域中转仓库都要按照作战周期需求储备弹药、粮食、药品、燃料等物资,比如一个作战旅的前线阵地要储备至少72小时的作战物资,后方基地储备可支撑30天作战的物资总量。运输保障要打造立体运输网络,整合陆路(军用卡车、铁路专列)、空运(运输机、直升机)、水运(运输舰、民用船舶)资源,同时部署专业的运输护卫力量,防范敌方对运输线的袭扰。医疗保障要建立梯次救治体系,前线设置急救班(配备便携式急救设备和药品,5分钟内抵达伤员位置),后方配置移动医疗方舱(可开展紧急手术、重症监护),再联动地方医院作为后援,确保伤员能得到“急救—后送—治疗—康复”的全流程保障,最大限度减少战斗减员。

建设高素质人才队伍

人才是能打胜仗的“核心竞争力”。军校教育要聚焦实战需求,开设作战指挥、武器操作、情报分析、电子对抗等实战化课程,邀请一线部队指挥官、实战经验丰富的老兵授课,让学员在校园就接触真实的战场案例。部队岗位锻炼要推行多岗轮换机制,让军官、士兵在基层指挥岗、机关参谋岗、特种作战岗等多个岗位轮换,比如一名排长先在步兵连担任指挥班长,再到旅参谋部参与作战筹划,之后到特种部队挂职锻炼,通过多岗位历练提升综合能力。还要开展国际军事交流,选派优秀人才到国外军校进修、参与国际联合军演,学习外军先进的作战理念、训练方法和装备运用技巧,拓宽军事视野,带回可借鉴的经验。

升级先进武器装备

武器装备是能打胜仗的“硬件支撑”。装备研发要紧盯科技前沿,加大对人工智能、量子通信、高超音速武器等领域的科研投入,比如研发具备自主导航、目标识别能力的智能化无人作战平台,或能突破敌方防空系统的高超音速导弹。装备维护要建立全生命周期管理体系,从装备列装到退役,全程跟踪维护,定期开展性能检测、故障排查,比如对主战坦克的发动机、火控系统每3个月进行一次深度检测,对战斗机的航电系统、隐身涂层每半年进行一次升级优化。装备运用要开展专项训练,新装备列装后,组织厂家技术人员、院校专家开展“手把手”教学,让官兵在模拟战场环境中反复操作,熟练掌握装备的极限性能,比如新型隐身战机列装后,要训练飞行员在复杂电磁环境下的突防、格斗、对地打击技能,确保装备在实战中发挥最大威力。

培育顽强战斗精神

战斗精神是能打胜仗的“精神利刃”。思想教育要厚植家国情怀,通过讲述抗美援朝、对越自卫反击战等历史战役中的英雄事迹,组织官兵参观革命纪念馆、烈士陵园,让大家深刻理解“为谁而战、为何而战”,激发保家卫国的使命感。意志磨练要设置极限挑战科目,比如开展“魔鬼周”训练,要求官兵负重30公斤在山地奔袭50公里,穿插完成野外生存、敌后渗透、极限射击等任务,在生理和心理的极限挑战中锤炼顽强意志。团队建设要营造团结互助氛围,开展集体拔河、野外拉练、战地文化活动,增强战友之间的信任与默契,让官兵在战场上愿意为战友、为集体冲锋陷阵,形成“一不怕苦、二不怕死”的战斗作风。

构建高效指挥体系

指挥体系是能打胜仗的“神经中枢”。指挥结构要向扁平化转型,减少指挥层级,比如传统的“总部—军区—师—团—营”层级可优化为“指挥部—作战群—作战单元”,利用信息化指挥系统(如卫星通信、战术数据链)实现命令的“一键直达”,确保前线作战单元能在1分钟内收到指挥部的作战指令。指挥人员要强化决策能力训练,通过兵棋推演、实兵模拟指挥演练,让指挥官在复杂多变的战场态势中(如敌方突袭、己方伤亡、装备故障)快速判断形势、制定应对策略,比如在兵棋推演中设置“敌方使用电磁脉冲武器瘫痪我方指挥系统”的突发情况,训练指挥官依托备用指挥链路、传统通信手段(旗语、灯光、密码电台)继续指挥作战的能力。

深化军民协同机制

军民协同是能打胜仗的“力量倍增器”。物资生产要军地联动,战时发动地方企业转产军工物资,比如汽车厂转产装甲车、服装厂转产迷彩服、制药厂转产急救药品,政府牵头建立“战时物资生产调度平台”,确保弹药、食品、药品等物资的持续供应。运输保障要军民融合,调用民用卡车、高铁、民航客机、货轮参与军事运输,比如用高铁快速投送作战部队,用民航客机运输急需的医疗物资,同时对民用运输工具进行战时改装(加装防护装甲、加密通信设备),提升运输安全性。情报搜集要全民参与,发动边境地区、沿海地区的群众,通过“军民联防APP”“线下情报站”等渠道,及时报告敌方人员、装备的动向,形成“全民皆兵”的情报网络,让敌人的行动无所遁形。

通过在以上每个维度都落实具体的实操措施,持续打磨、久久为功,就能不断提升部队“能打胜仗”的核心能力,确保在任何时候、任何情况下都能有效履行保家卫国的神圣使命。

能打胜仗的内涵是什么?

能打胜仗的内涵深刻且多元,它是军队建设与作战能力的核心指向,具体可从以下维度理解:

实战能力的硬核支撑

能打胜仗的核心是具备在实战中战胜对手的硬核能力。这要求军队的战斗力建设紧扣“实战化”标准,从装备、训练、人员素质等方面全方位达标。装备层面,需列装适应现代战争的先进武器,比如信息化侦察装备、高精度打击武器、智能化无人装备等,确保在火力、机动、侦察、防护等核心作战能力上不落后于潜在对手。训练层面,要彻底摒弃“演为看”的形式化训练,构建“近似实战”的训练环境——在复杂地形(山地、荒漠、丛林)、极端气候(高温、严寒、强电磁干扰)下开展演习,让官兵在“血与火”的模拟考验中打磨技战术,像锤炼夜间作战、复杂电磁环境下的协同作战等关键能力,确保“拉得出、上得去、打得赢”。

使命任务的精准聚焦

能打胜仗的本质是围绕使命任务形成针对性作战能力。不同国家、不同时期的军队,使命任务存在差异:有的聚焦“捍卫国家主权、安全、发展利益”,需具备应对领土争端、岛礁防御、反分裂作战的能力;有的肩负“维护地区和平稳定”“海外利益保护”等任务,需发展远海护航、海外撤侨、国际维和等非战争军事行动能力。以海军为例,若使命包含“突破岛链、远海威慑”,就需重点建设航母战斗群、核潜艇部队,提升远海制空、制海、对陆打击能力;若使命偏向“近海防御”,则需强化岸基火力、轻型护卫舰、岸防部队的协同作战能力。

体系作战的高效协同

现代战争是体系化对抗,能打胜仗要求构建“无缝衔接、高效运转”的作战体系。这意味着各军兵种、各作战单元、各要素(情报、指挥、火力、后勤、装备)要实现深度协同:信息系统需互联互通,让战场情报“一点获取、全网共享”;指挥体系要扁平化、敏捷化,减少层级冗余,确保“指令秒级传递、决策精准下达”;后勤保障要“全域投送、精准补给”,比如通过大型运输机、两栖舰艇快速投送兵力,依托智能仓储、无人补给车实现战场物资“按需送达”;装备体系要“功能互补、梯次搭配”,比如隐身战机与预警机组网、无人机与有人机协同,形成“侦察 - 指挥 - 打击 - 评估”的闭环链路。

战斗精神的深层驱动

能打胜仗离不开顽强的战斗精神与过硬的战斗作风。战斗精神是官兵“敢打必胜”的心理基石,体现为面对强敌时的“亮剑”勇气、极端环境下的“抗压”韧性、连续作战时的“拼搏”意志。这种精神并非天生,需通过思想教育、荣誉激励、传统传承来培育:学习英雄事迹(如董存瑞、黄继光的牺牲精神),让官兵从历史中汲取力量;开展“战斗精神培育”活动(如战地宣誓、荣誉勋章授予),强化“为胜利而战、为使命献身”的价值认同;在日常训练中设置“极限挑战”科目(如负重奔袭、逆境求生训练),锤炼“永不言败”的意志品质。

创新发展的动态适配

战争形态随科技迭代持续演进(从冷兵器到信息化、智能化战争),能打胜仗要求军队具备持续创新的能力,以适配新战场规则。作战理论上,需探索“无人作战”“网络空间作战”“太空作战”等新领域的战法,比如研究“无人机蜂群突袭敌方防空系统”“网络瘫痪敌方指挥中枢”的战术;训练模式上,引入“兵棋推演”“虚拟现实训练”,让官兵在虚拟战场中模拟“未来战争”,提前熟悉新装备、新战法;装备发展上,布局“人工智能”“定向能武器”等前沿技术,确保在“科技制胜”的未来战争中掌握主动权。

战争准备的全维把控

能打胜仗要求精准研判安全形势、全维做好战争准备。战前,需依托情报体系深度研判潜在对手的作战意图、兵力部署、装备特点,制定多套“针对性作战预案”(如应对“岛链封锁”的破袭预案、应对“跨境恐怖袭击”的反恐预案);战时,需具备“风险管控”能力——既要有“敢战”的决心,也要有“善战”的智慧,比如通过“精准打击高价值目标”速决取胜,通过“非对称作战”(用己方优势装备打击敌方薄弱环节)降低损失,确保作战行动“符合战略目标、以最小代价换最大胜利”。

能打胜仗的内涵贯穿“硬实力”与“软实力”、“当下战力”与“未来潜力”,是军队从“存在”到“能战”再到“胜战”的核心追求,也是国家安全的根本保障。

如何提升军队能打胜仗的能力?

要提升军队能打胜仗的能力,需从多维度系统性推进,以下是具体且具实操性的路径:

装备发展与迭代

加大国防科技研发投入,聚焦核心技术攻关,如芯片、高性能发动机、新型军工材料等领域,突破国外技术封锁,实现武器装备核心部件自主可控。建立装备动态更新机制,依据战场需求与技术迭代速度,定期评估装备效能,及时升级或替换老旧装备。例如,针对陆军装甲部队,可按“五年小改、十年大换”的节奏,结合信息化战争需求,为坦克加装无人作战模块、增强信息化感知能力;海军舰艇则持续优化隐身性能、舰载武器系统与远洋续航能力,确保装备技术水平始终贴合现代战争要求。

实战化训练体系构建

基础训练:以实战标准规范单兵、单装训练内容,如士兵体能训练需模拟负重行军、山地攀爬等实战场景,射击训练涵盖夜间射击、运动射击、复杂气象条件射击等科目,且考核标准向实战看齐,不合格者强制回炉重训。

战术训练:围绕多兵种协同战术展开,如步坦协同需训练坦克为步兵提供火力掩护、步兵引导坦克规避反坦克障碍的配合流程;空地协同则要明确战机与地面部队的通信暗号、火力支援呼叫方式,在模拟城镇、山地、荒漠等复杂地形的训练场反复演练。

对抗训练:组建专业化蓝军部队,参照潜在对手的战术风格、装备特点进行建设,在实兵对抗演练中不设剧本、不搞预演,让红蓝双方在电磁干扰、复杂气象、敌后穿插等实战化场景中真刀真枪较量,演练后通过视频回放、数据复盘等方式,逐环节分析得失,针对性改进战术。

战略战术创新研究

深入研究现代战争形态,剖析局部冲突、国际军演中的战例,总结信息化、智能化战争的特点,如无人机集群作战、网络电磁对抗、远程精确打击等新战术的运用逻辑。结合本国地缘战略需求,制定差异化战术体系,例如针对岛屿争夺,研发两栖登陆多波次协同战术,明确气垫登陆艇、直升机、两栖坦克的出动顺序与火力衔接;针对山地作战,优化轻装部队的穿插迂回、要点夺控战术,配套研发山地专用装备(如轻量化大口径火炮、山地突击车)。同时,通过兵棋推演、沙盘模拟等方式,常态化锻炼指挥官的战略决策与战术应变能力,要求指挥官在限定时间内,结合虚拟战场的敌情、地形、气象等变量,快速制定作战方案并推演效果。

现代化后勤保障体系建设

物资储备:按“战区化、模块化”原则储备作战物资,在东部、南部等重点战区,针对可能的作战时长(如7天、30天、90天),分别建立“前线快反储备”(如便携式导弹、即食口粮)、“战役支撑储备”(如大口径炮弹、工程机械)、“战略后备储备”(如重型装备、战略油料),并通过智能仓储系统实时监控物资状态,确保随调随用。

运输投送:构建“空 - 天 - 地”立体投送网络,空军运输机部队定期开展跨区、跨国投送演练,提升重型装备、成建制部队的远程投送能力;陆军发展无人化运输装备,如无人补给车、无人机空投系统,在复杂地形或敌后环境中,为前线部队提供“零接触”补给;海军则依托大型两栖舰艇、综合补给舰,强化远洋伴随保障与登陆场物资前送能力。

医疗救护:推行“医疗前置、分级救治”模式,在战区前沿部署模块化移动医院,配备便携式手术设备、智能急救机器人,实现“伤后10分钟初级急救、1小时手术干预”;后方依托大型医院建立远程诊疗系统,通过5G、卫星通信,让前线伤员的影像、病历实时传输至后方专家团队,获取精准诊疗方案。

科技赋能军事变革

信息化建设:搭建全域感知的战场信息网络,整合卫星、无人机、地面传感器、舰艇雷达等侦察资源,通过人工智能算法对海量数据进行快速分析,自动识别敌方兵力部署、行动轨迹、电磁信号特征,为指挥官提供“敌情态势图 + 决策建议”的可视化界面。同时,升级指挥信息系统,实现单兵终端、战机、舰艇、导弹的“一键通联”,例如陆军单兵可通过头盔显示器,直接呼叫空军战机的火力支援坐标,提升协同效率。

智能化应用:研发军用人工智能系统,如无人机集群作战系统,可自主规划突防路线、分配打击目标,在复杂电磁环境下保持编队协同;无人舰艇可执行反潜、扫雷、巡逻等高危任务,降低人员伤亡风险;智能指挥辅助系统则能模拟多套作战方案的推演结果,为指挥官决策提供数据支撑。

联合协同作战能力培养

打破军种壁垒,常态化开展多军种联合演习,如“陆海空天电”一体化演习,明确各军种的任务边界与协同接口:海军负责海上封锁、火力支援,空军夺取制空权、实施战略投送,陆军承担登陆作战、地面清剿,火箭军实施远程精确打击,战略支援部队提供电磁压制、网络攻防。在演习中设置“跨军种指挥链路搭建”“联合火力打击时序规划”“战场态势共享机制”等专项科目,通过“实战任务倒逼协同能力”,让各军种在演练中磨合流程、培养默契,确保战时能形成“1 + 1 > 2”的作战效能。

实战化演练提质增效

演练规模与频率:按“年度有大演、季度有中演、月度有小演”的节奏,组织从营级到军级的实战演练,甚至联合友好国家开展跨国军演,模拟“边境冲突”“岛屿夺控”“反恐维稳”等真实作战场景。例如,每年夏季在沿海地区组织“联合登陆 - 20XX”演习,秋季在西部高原组织“高原砺剑 - 20XX”演习,通过不同场景的反复锤炼,提升部队全域作战能力。

演练环境设置:在演练中植入“复杂敌情”与“突发特情”,如电磁干扰强度提升至实战水平、敌方使用新型无人机突袭、己方通信链路遭网络攻击中断等,逼迫部队在压力下创新战术、优化流程。同时,引入第三方评估机构,采用激光模拟对抗、实弹射击校验等方式,客观评判演练效果,杜绝“演为看”的形式主义。

军事人才梯队建设

院校教育革新:军校专业设置向“新质战斗力”倾斜,新增“网络空间作战”“人工智能指挥”“无人装备运维”等前沿专业,邀请军队一线指挥员、地方科技企业专家授课,将“实战案例分析”“新技术应用推演”纳入核心课程。例如,指挥类专业学员需完成“兵棋推演对抗赛”“跨军种指挥模拟实训”等考核,技术类专业学员则要参与“装备研发攻坚项目”,确保毕业即能对接战场需求。

部队实践培养:推行“岗位轮换 + 跨军种交流”机制,军官需在基层连队、机关参谋、特种部队、联合指挥部等岗位轮换任职,士兵则可通过“士官选晋计划”,到不同军种的同类型岗位交流学习(如陆军装甲兵到海军陆战队学习两栖作战)。同时,建立“人才 - 装备 - 任务”绑定机制,让技术专家、科研骨干参与装备列装前的测试、列装后的改进,确保人才能力与装备发展同频共振。

人才引进机制:出台专项政策,吸引地方“高精尖缺”人才入伍,如计算机领域的算法专家、人工智能领域的研发人才、航空航天领域的工程师等,通过“特招入伍 + 专项培养”,让他们快速融入军事科研与作战体系,为战斗力提升注入新鲜血液。

制度与精神双轮驱动

制度保障:完善训练考核制度,将“实战化训练成绩”与士兵晋升、部队评先、军官提拔直接挂钩,对训练不达标的单位实施“一票否决”;建立装备全生命周期管理制度,明确日常保养、故障维修、报废更新的流程标准,确保装备始终处于“战备完好率95%以上”的状态;优化作战指挥体制,推行“扁平化指挥”,减少指挥层级(如由战区直接指挥师旅级部队),提升命令传递效率。

精神塑造:传承红色基因,通过“战地参观”“英模宣讲”“荣誉勋章授予”等活动,让官兵牢记“一不怕苦、二不怕死”的战斗精神;开展“心理韧性训练”,在演练中设置“被俘模拟”“孤立无援”等挫折场景,培养官兵在绝境中的抗压能力与战斗意志;建立“军人荣誉体系”,从物质奖励(如高额抚恤金、家属优待)到精神激励(如部队史馆留名、家乡荣誉墙展示),全方位激发官兵的使命感与荣誉感。

通过以上多维度、实操性强的举措,军队能从装备、训练、战术、后勤、科技、协同、人才、制度、精神等方面全面提升战斗力,确保在未来战争中“召之即来、来之能战、战之必胜”。

能打胜仗需要什么样的作风?

能打胜仗需要具备顽强拼搏的作风。这种作风要求全体人员在训练与实战中,始终保持不怕吃苦、不惧强敌、百折不挠的精神状态。在日常训练里,要主动挑战身体与技能的极限,比如参与高强度的战术演练、极限体能训练,模拟复杂恶劣的实战环境,让自身在压力下锻造出过硬的战斗本领。当面临实战任务时,哪怕遭遇猛烈火力压制、地形极度不利等困境,也要咬紧牙关、奋勇向前,以“人在阵地在”的信念坚决完成任务,用顽强的意志突破敌人的防线,在逆境中创造胜利的可能。

能打胜仗需要具备令行禁止的作风。这意味着对纪律与命令的绝对服从,从日常养成到实战执行都要做到纪律严明、行动统一。在训练阶段,要严格遵守作息制度、训练规范,比如按时参与操课、认真完成每个战术动作的训练,绝不因个人懈怠或侥幸心理打折扣。进入实战环节,上级的作战指令必须第一时间精准执行,哪怕任务充满危险、执行难度极高,也要坚决落实,像战术转移、火力协同等行动,都要严格按照计划推进,确保队伍行动如臂使指,避免因个体失误打乱全局节奏,用铁一般的纪律保障作战行动的高效协同。

能打胜仗需要具备求真务实的作风。训练与作战准备中,要坚持实事求是、杜绝形式主义,一切以提升实战能力为核心。训练时,对待每个科目都要追求“真扎实干”,比如射击训练要分析每一发子弹的偏差原因,通过反复练习、技术打磨提升精准度;战术演练要复盘每个环节的不足,优化协同细节。作战准备阶段,要深入勘察敌情、地形,像侦察兵要细致记录敌方火力点、兵力部署、后勤补给线等信息,确保情报真实可靠;指挥官要结合实际情况制定作战方案,不凭主观臆断冒险,用扎实的准备为胜利筑牢基础。

能打胜仗需要具备团结协作的作风。无论是训练还是实战,都要将“团队合力”放在首位,打破个体与小团体的局限,形成强大的集体战斗力。训练中,班组、分队要开展针对性的协同训练,比如步兵班组的“掩护 - 突击 - 支援”配合训练,每个人明确自身职责,通过反复磨合形成默契。实战时,不同兵种、不同单位要紧密联动,比如步兵与炮兵协同作战,步兵负责前出侦察、标记目标,炮兵依据信息精准打击;空中力量与地面部队配合,空中提供火力支援、战场遮断,地面部队快速推进,用无缝衔接的协作发挥出“1 + 1 > 2”的战斗力,让团队优势成为制胜的关键。

能打胜仗需要具备勇于创新的作风。在训练与作战中,要敢于突破传统思维,用新思路、新方法提升战斗力。训练阶段,要结合新型装备、技术探索高效训练模式,比如利用无人机开展侦察训练时,研究“无人机 + 步兵”的协同侦察战术,提升情报获取效率;模拟网络战、电子对抗等新型战场环境,摸索应对策略。实战过程中,要根据战场动态灵活调整战术,比如发现敌方防御出现漏洞,及时调整进攻路线,采用“迂回穿插 + 精准破袭”的新战术,或借助新型装备的特性创新打法,用出其不意的创新行动打乱敌方节奏,在变革中抢占制胜先机。

历史上能打胜仗的经典战役有哪些?

赤壁之战

时间:东汉末年(公元208年)

交战双方:孙刘联军(孙权、刘备联军,兵力约5万)VS 曹操大军(兵力约20万,号称80万)

核心战术:孙刘联军利用曹军不习水战、战船首尾相连的弱点,采纳黄盖“火攻”计策。黄盖率数十艘装满易燃物的战船诈降,趁东南风起时点火,火船冲入曹军水寨,引发连锁燃烧。同时,孙刘联军趁乱从水陆两路出击,大破曹军。

战役结果:曹操大军惨败,退回北方,短期内无力南征。孙刘联军以少胜多,巩固了江东(孙权)和荆州(刘备)的势力。

历史意义:这是中国历史上以弱胜强的经典水战,直接奠定“三国鼎立”的初步格局。火攻战术的巧妙运用、“借东风”等策略(结合气象条件),成为后世军事谋略的典范,也让“周瑜打黄盖——一个愿打一个愿挨”“火烧赤壁”等典故广为流传。

淝水之战

时间:东晋太元八年(公元383年)

交战双方:东晋北府兵(谢玄、谢石指挥,兵力约8万)VS 前秦苻坚大军(兵力约80万,号称百万)

核心战术:东晋利用前秦“军心不稳(多为强征各族军队)、战线过长”的弱点,提出“秦军稍退,让晋军渡河决战”的要求。苻坚企图趁晋军半渡时突袭,不料军队后退时阵脚大乱,东晋降将朱序在阵后大喊“秦军败了”,引发全军崩溃。晋军趁势追击,斩杀、俘虏大量秦军。

战役结果:前秦大败,苻坚负伤北逃,前秦政权迅速瓦解,北方重新陷入分裂。东晋成功保全江南,延续了汉族政权的统治。

历史意义:中国历史上以少胜多的经典战役,“草木皆兵”“风声鹤唳”等典故源于此。它不仅巩固了东晋的统治,更让汉族文化在江南得以延续发展,也证明了“心理战术+利用敌方内部矛盾”的军事智慧。

官渡之战

时间:东汉建安五年(公元200年)

交战双方:曹操军(兵力约2万)VS 袁绍军(兵力约10万)

核心战术:曹操采纳许攸奇计,亲率精锐夜袭袁绍的粮草基地“乌巢”,烧毁袁军全部粮草辎重。袁绍因粮草被焚,军心大乱,曹操趁机全线出击,大破袁军。

战役结果:袁绍仅率数百骑逃回河北,主力几乎全军覆没。曹操一举扭转劣势,为统一北方奠定坚实基础。

历史意义:三国时期以少胜多的关键战役,展现了“奇袭要害(断粮道)”的经典战术。它改变了北方政治格局,曹操借此崛起,也让“许攸献计”“火烧乌巢”成为军事史上“以弱胜强”的教科书案例。

淮海战役(解放战争三大战役之一)

时间:1948年11月6日 - 1949年1月10日

交战双方:中国人民解放军(华东野战军、中原野战军,总兵力约60万)VS 国民党军(徐州“剿总”部队,总兵力约80万)

核心战术:解放军采取“中间突破、分割围歼”策略:第一步围歼黄百韬兵团(切断其向徐州撤退的路线);第二步围歼黄维兵团(阻止其北援);第三步围歼杜聿明集团(彻底消灭徐州国民党军主力)。战役中,数百万支前民工(推车运粮、抬担架)构成“人民战争”的坚实后盾。

战役结果:国民党军损失55.5万人,徐州“剿总”主力被全歼,长江以北的华东、中原地区基本解放。

历史意义:解放战争中歼敌最多、影响最深远的战役,被称为“用小推车推出来的胜利”。它直接动摇了国民党的统治根基,为渡江战役、解放南京创造了条件,是“人民战争思想”的巅峰体现,也证明了“战略包围+后勤保障+群众支持”的制胜逻辑。

平型关大捷(抗日战争经典战役)

时间:1937年9月25日

交战双方:八路军115师(林彪、聂荣臻指挥,兵力约1.15万)VS 日军坂垣征四郎师团一部(兵力约2000 - 3000人,为日军精锐)

核心战术:八路军利用平型关峡谷地形设伏(乔沟一带),对日军辎重部队和步兵实施突然袭击、分割围歼。日军进入伏击圈后,115师从两侧山地发起猛攻,以近战、白刃战压制日军火力,切断其退路,逐一歼灭。

战役结果:歼灭日军1000余人,击毁汽车100余辆、马车200余辆,缴获步枪、机枪、火炮及军用物资无数。

历史意义:全民族抗战以来中国军队的第一次重大胜利,打破了“日军不可战胜”的神话,极大鼓舞了全国军民的抗战士气,提高了中国共产党和八路军的威望,证明了“山地伏击战+近战歼敌”在对抗日军时的有效性。

新时代军队如何做到能打胜仗?

科技赋能:筑牢装备与技术优势根基

新时代军队要将科技作为能打胜仗的核心驱动力,聚焦人工智能、量子信息、航天技术等前沿领域,大力研发先进武器装备。例如,加快列装隐形战斗机、高超音速导弹、无人作战平台等信息化、智能化装备,构建“侦 - 控 - 打 - 评”一体化的武器系统。同时,建立“军地联合 + 快速转化”的科研机制,推动实验室技术向实战装备加速迭代,确保装备技术水平始终紧跟甚至引领国际军事科技前沿,为战场决胜提供硬件支撑。

实战化训练:锻造过硬战场本领

以“贴近实战、超越实战”为导向,构建立体化实战训练体系。常态化开展多军种联合演训,模拟复杂电磁环境、极端气候条件、多方向敌情威胁等实战场景,锤炼部队联合作战能力。例如,组织跨区域实兵对抗演习,设置“敌”后渗透、城市攻防、濒海夺控等复杂科目,让官兵在高强度对抗中提升战术素养与心理韧性。此外,定期开展实弹射击、实装操作考核,以“战场标准”检验训练成果,倒逼部队补齐能力短板,确保“召之即来、来之能战、战之必胜”。

人才培塑:打造高素质军事队伍

构建“院校 + 部队 + 职业教育”三位一体的人才培养体系。军事院校设置信息化战争理论、联合作战指挥等前沿课程,培养具备战略视野与专业技能的指挥人才;部队开展“岗位练兵 + 导师带徒”活动,让技术骨干、作战能手将实战经验转化为教学资源,提升基层官兵实战能力;依托国际军事交流平台,选派优秀人才赴外学习,借鉴外军先进作战理念与训练模式,打造“懂科技、精战术、善指挥”的复合型军事人才队伍。

体系建设:构建全域联合作战格局

整合多军种力量,打造“情报 - 指挥 - 火力 - 保障”一体化联合作战体系。建设全域感知的情报侦察网络,融合卫星、无人机、预警机等侦察资源,实现战场态势实时共享;搭建智能化指挥信息系统,打通军种间、部门间的数据壁垒,确保指挥指令精准传递、作战资源高效调配;强化网络空间、太空、电磁空间等新型领域力量建设,形成“陆海空天网电”全域作战能力,让部队在体系支撑下发挥最大作战效能。

战略指导:紧跟战争形态创新战法

深入研究信息化、智能化战争特点规律,创新作战理念与战术战法。针对网络战、无人作战、太空对抗等新型作战样式,制定“非对称制敌”策略,例如利用人工智能优化无人装备集群战术,依托量子通信构建“抗干扰、高保密”的指挥链路。同时,强化战略威慑能力建设,保持核常兼备的战略力量规模与质量,通过“慑战结合”遏制战争爆发,必要时以精准高效的军事行动“以战止战”,捍卫国家主权与发展利益。

后勤保障:夯实持续作战支撑

建设“智能化、精准化、全域化”后勤保障体系。搭建物资管理智慧平台,通过大数据分析预判作战需求,实现弹药、食品、油料等物资的精准储备与投送;发展大型运输机、两栖登陆舰、模块化保障方舱等装备,提升部队远程投送与战场保障能力;在海外布局后勤保障基地,依托民用港口、机场等设施建立“军民两用”保障网络,确保部队在远海、境外等复杂环境下持续获得物资、医疗、装备维修等支持。

军民融合:凝聚全社会强军合力

深化“全要素、多领域、高效益”的军民融合发展。鼓励民营企业参与军工研发,例如依托民用5G、大数据技术升级军队信息化系统,借助民用航天企业力量拓展太空作战能力;在交通、能源、通信等领域建设军民共用基础设施,战时快速转化为军事保障资源;推动高校、科研机构与军队开展“产学研”合作,定向培养军事科技人才、联合攻关核心技术,让全社会创新资源成为军队能打胜仗的“强力后盾”。

能打胜仗的关键因素有哪些?

战略规划精准性

清晰且贴合实际的战略规划是能打胜仗的核心前提。战略规划要结合战场的地理环境、敌我双方的兵力部署、装备水平、作战风格等多方面因素,明确作战的核心目标与阶段任务,比如是要夺取战略要地,还是破坏敌方后勤补给线。规划过程中需充分评估各种可能出现的突发情况,预留多套应对方案,像在进攻作战中,既要规划主力部队的推进路线,也要安排侧翼部队的掩护策略,还要考虑敌方援军到来后的应对措施,让军队在作战全程都有清晰的行动指引,避免因目标模糊或计划疏漏陷入被动。

人员素质过硬性

作战人员(包含士兵与各级指挥官)的素质直接影响作战结果。普通士兵需具备扎实的军事技能,例如精准的射击能力、熟练的战术动作执行能力、良好的体能以支撑长时间作战,还要掌握基本的战场急救、装备维护等技能。指挥官则要拥有敏锐的战场洞察力,能在复杂战局中快速判断敌方弱点与我方优势,同时具备果断的决策能力,在关键时刻下达正确指令。提升人员素质需依靠系统化训练,比如定期开展实弹射击考核、战术模拟演练,让士兵在训练中熟悉不同场景下的作战要求;为指挥官提供多场景的指挥推演训练,模拟各种敌我态势,锻炼其决策与应变能力。

装备保障充足性

先进且适用的武器装备是战斗力的重要支撑。装备需覆盖作战的全环节,从士兵的个人武器(如枪械、防弹衣),到部队的大型装备(如坦克、战机、舰艇),再到通讯、侦察、后勤等辅助装备,都要做到数量充足、质量可靠。同时要根据不同作战任务与环境合理配置装备,比如山地作战需优先配备轻便灵活、便于地形适应的装备,城市作战则要强化巷战装备与特种装备的配备。还要建立完善的装备维护体系,定期对装备进行检修、升级,确保战时装备能稳定运行,像给装甲车辆配备备用零件、为通讯设备准备加密频段,防止因装备故障或性能不足影响作战。

后勤支持稳定性

后勤保障是军队持续作战的“生命线”,涵盖物资供应、医疗救护、能源补给等方面。物资供应要确保粮食、弹药、燃料等物资的充足储备与高效运输,可通过建立多层级的物资储备点、优化运输路线(避开敌方打击范围)、采用多种运输方式(陆路、空运、水路结合)来实现。医疗救护要在前线设置多级医疗点,配备专业医护人员与充足的药品、器械,能快速对伤员进行止血、急救、后送治疗,减少战斗减员。能源补给要保障装备的动力需求,比如为装甲部队储备足量燃油、为电子设备准备备用电源,同时建立安全的补给线,防止被敌方切断或干扰。

情报信息准确性

“知己知彼,百战不殆”,准确的情报能让军队掌握敌方的部署、动向、弱点。情报收集可通过多种渠道实现,如派遣侦察兵深入敌方区域、利用无人机进行空中侦察、借助卫星获取大范围地形与兵力分布信息、通过监听设备截获敌方通讯。收集到的情报需经过专业分析与验证,剔除虚假信息,提炼出关键内容,比如敌方的指挥中心位置、后勤补给点分布、兵力调动时间等,为作战决策提供可靠依据,像提前得知敌方援军的行进路线,就能针对性地设置伏击圈。

指挥系统高效性

指挥系统是军队的“大脑”,需具备快速传递指令、协调多部队行动的能力。要构建扁平化的指挥架构,减少指挥层级,让指令能从高层快速传递到基层作战单位,同时基层的战场反馈也能及时传回指挥中心。指挥系统要具备抗干扰能力,采用加密通讯技术、设置备用指挥渠道(如无线电、卫星通讯、有线通讯结合),防止敌方通过电子干扰、火力打击破坏指挥链路。在作战中,指挥系统要能根据战场实时变化调整作战指令,比如发现敌方侧翼防御薄弱,就及时调度部队进行迂回攻击。

战斗意志坚定性

强烈的战斗意志是军队在困境中勇往直前的精神支柱。可通过思想教育让士兵明确作战的意义,如为保卫国家主权、守护人民安全而战;通过荣誉激励树立战斗榜样,宣扬英雄事迹,让士兵以先辈或战友的英勇表现为标杆;通过战前动员激发士兵的斗志,明确作战目标与自身责任。战斗意志能让士兵在面对敌方优势火力、恶劣环境时保持高昂士气,不轻易退缩,比如在阵地防御战中,即使面临敌方多次进攻,也能坚守岗位,与阵地共存亡。

协同配合紧密性

现代战争是多兵种、多力量的协同作战,陆军、海军、空军、火箭军等需密切配合。各部队要明确自身在作战中的任务与职责,比如空军负责夺取制空权,压制敌方空中力量与防空设施;海军负责海上封锁或火力支援;陆军负责地面进攻或防御。在行动中,各部队要通过通讯系统保持实时联络,相互支援、相互配合,形成强大的作战合力。比如在登陆作战中,海军舰艇先进行火力覆盖,摧毁敌方滩头防御;空军战机随后压制敌方纵深火力;陆军登陆部队在海空火力掩护下抢滩登陆,各部队无缝衔接,才能突破敌方防线。

训练水平实战性

日常训练要贴近实战,模拟真实的战场环境与复杂情况,让士兵与部队在训练中积累实战经验。可开展实弹演习,使用真实弹药进行射击、爆破等训练,提升士兵的实战技能与心理素质;组织对抗训练,让己方部队模拟敌方战术,与作战部队进行模拟交战,检验部队的作战能力与战术漏洞。训练还要注重综合性,不仅训练单个士兵的技能,还要训练部队的战术配合、指挥协同、后勤保障等全流程作战能力,比如进行多兵种联合演习,模拟一场完整的攻防战役,让各环节都能在训练中得到检验与提升。

环境适应灵活性

战场环境瞬息万变,地形(山地、丛林、城市)、天气(暴雨、暴雪、高温)、敌方战术都会随时变化,军队需具备快速适应的能力。训练中要设置多种复杂环境,让士兵熟悉不同地形的作战特点,比如在山地训练中掌握攀岩、山地机动、山地伏击的技巧;在丛林训练中学习隐蔽、丛林搜索、应对蚊虫与潮湿环境的方法。同时要研究敌方的战术风格,制定相应的应对策略,比如针对敌方的游击战术,训练部队的快速反应与区域清剿能力;针对敌方的阵地战,训练部队的攻坚与突破能力,确保在任何情况下都能调整作战方式,有效应对敌方行动。

“能打胜仗的内涵、提升方法、关键因素及经典战役有哪些?军事作战能力优化指南” 的相关文章

海军是什么?其组成、任务与发展全解析

海军海军是一支重要的军事力量,负责保卫国家海洋权益和海上安全。海军通常由水面舰艇、潜艇、航空兵和陆战队等组成,具备多种作战能力。海军的主要任务包括海上巡逻、反潜作战、防空作战和两栖登陆等。海军装备有驱逐舰、护卫舰、潜艇和航母等先进武器系统,这些装备有助于提升海军的整体战斗力。海军训练注重实战化,官兵…

军鞋哪个品牌质量最好最耐穿?选购要点与保养指南全解析

军鞋军鞋是一种专为军事用途设计的特殊鞋类,具有独特的功能性和耐用性。军鞋通常采用高强度材料制成,如皮革或合成纤维,能够承受恶劣环境下的长期使用。这些鞋子注重支撑和稳定性,帮助士兵在复杂地形中保持平衡和舒适。军鞋的设计还考虑到了防水和透气性,确保脚部在潮湿或炎热条件下保持干燥和凉爽。此外,军鞋的鞋底往…

士兵的日常训练内容有哪些?如何成为合格士兵及军衔等级划分?

士兵的日常训练内容有哪些?士兵的日常训练内容涵盖了体能、技能和战术等多个方面,旨在全面提升战斗力。体能训练是基础,包括长跑、俯卧撑、仰卧起坐和障碍跑等项目。这些活动帮助士兵增强耐力、力量和速度,确保他们能够适应高强度任务。训练通常安排在早晨或下午,持续数小时,并根据季节和任务需求调整强度。士兵们通过…

列兵是什么军衔,在军队中属于什么级别?

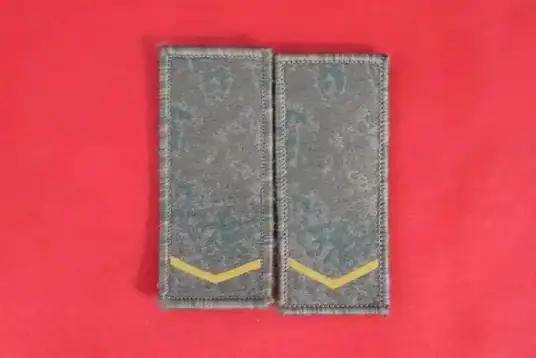

列兵是什么军衔,在军队中属于什么级别?列兵是中国人民解放军军衔体系中的最低军衔等级。作为入伍新兵最初获得的军衔,它标志着士兵职业生涯的起点。列兵通常需要完成基础军事训练,逐步适应部队生活和作战要求。在陆军、海军、空军等各军种中,列兵都属于士兵序列的入门级别。列兵在军队中承担基础性任务,包括日常勤务、…

军官的职责和日常工作内容是什么?

军官军官的职责是保卫国家安全和维护军队纪律。军官需要具备出色的领导能力和专业素养。军官必须严格遵守军事法规和部队条令。军官要不断提升自身军事技能和指挥水平。军官应当以身作则,为士兵树立良好榜样。军官的晋升通常基于战功和资历考核。军官在战时负责制定作战计划和指挥部队行动。军官的选拔过程包括体能测试和理…

将军军衔的晋升标准是什么?中国古代著名的将军有哪些?将军和元帅有什么区别?如何评价一位将军的军事才能?现代军队中将军的具体职责是什么?

将军军衔的晋升标准是什么?成为一名将军是许多军人的职业目标。将军军衔的晋升标准通常由国家军事法规和国防政策明确规定。这些标准确保晋升过程公平透明,选拔出具备卓越能力的人才。每个国家的具体规定有所不同,但核心原则相似。军衔晋升通常依据个人资历和表现。军官需要满足最低服役年限要求。例如,从校官晋升到将官…