现代驱逐舰的主要任务、发展历程及典型型号有哪些?

摘要:驱逐舰驱逐舰是现代海军中用途广泛、技术密集的水面作战舰艇,常被称为“海上多面手”。它以灵活的战术机动性、强大的综合作战能力和广泛的任务适应性,成为航母编队的重要护航力量、远洋作战的核心突击群,以及近海防御的坚固屏障。从早期的鱼雷艇驱逐舰到如今的万吨级综合驱逐舰,其发展历程折射出海军作战需求与科技进步…

驱逐舰

驱逐舰是现代海军中用途广泛、技术密集的水面作战舰艇,常被称为“海上多面手”。它以灵活的战术机动性、强大的综合作战能力和广泛的任务适应性,成为航母编队的重要护航力量、远洋作战的核心突击群,以及近海防御的坚固屏障。从早期的鱼雷艇驱逐舰到如今的万吨级综合驱逐舰,其发展历程折射出海军作战需求与科技进步的深度融合。

驱逐舰的核心功能与任务定位

驱逐舰的核心使命是为海军行动提供多样化的作战支持,主要功能覆盖防空、反导、反舰、反潜、对陆打击及综合护航等多个领域。在航母战斗群中,驱逐舰承担防空反导任务,凭借先进的雷达系统和垂直发射系统,构建多层防空网,拦截来自空中、水面甚至水下的威胁。在反舰作战中,驱逐舰可发射反舰导弹对敌方舰艇实施精确打击,或搭载直升机执行远程反舰侦察任务。反潜作战方面,驱逐舰配备反潜鱼雷、深水炸弹及舰载直升机,能有效搜索并摧毁敌方潜艇,保障己方舰艇编队的水下安全。此外,驱逐舰还可通过舰炮和巡航导弹执行对陆打击任务,支援两栖登陆作战或对陆面目标实施精确火力压制。在和平时期,驱逐舰常参与远洋护航、海上搜救、反恐维稳等非战争军事行动,展现出强大的战略威慑与外交影响力。

驱逐舰的发展历程与技术演进

驱逐舰的雏形可追溯至19世纪末的“鱼雷艇驱逐舰”。1893年,英国建造的“哈沃克”号是世界上第一艘专门设计的驱逐舰,其主要任务是追击鱼雷艇,同时具备较强的火力和机动性。早期驱逐舰吨位较小(通常500-1000吨),主要依靠鱼雷和中小口径火炮作战,侧重于近海防御。

20世纪两次世界大战期间,驱逐舰的吨位和功能显著升级。随着飞机和潜艇威胁的加剧,驱逐舰开始强化防空和反潜能力,配备高射炮、深水炸弹和反潜鱼雷,并逐渐发展为远洋作战舰艇。二战后,导弹技术的应用彻底改变了驱逐舰的作战模式,驱逐舰从“火炮平台”转向“导弹平台”,配备了反舰导弹、防空导弹和反潜导弹,吨位增至2000-5000吨。20世纪90年代后,随着信息化和隐身技术的发展,驱逐舰进一步向大型化、信息化、隐身化方向迈进,出现了如美国“阿利·伯克”级、中国052D型等具备区域防空能力的现代化驱逐舰,吨位普遍超过6000吨,部分达到万吨级。

驱逐舰的主要分类与典型特征

驱逐舰的分类可依据任务定位、吨位规模或动力系统。按任务定位,驱逐舰可分为防空型、反舰型、反潜型和多用途型。防空型驱逐舰以美国“宙斯盾”驱逐舰为代表,配备先进的相控阵雷达和垂直发射系统,可拦截中远程空中目标;反舰型驱逐舰侧重反舰导弹火力,如俄罗斯“现代”级驱逐舰,以SS-N-22“日炙”导弹为核心,具备强大的反舰作战能力;反潜型驱逐舰则以直升机和反潜鱼雷为主要装备,如美国“佩里”级护卫舰(部分国家将其归为反潜驱逐舰),专注于水下威胁探测与清除;多用途型驱逐舰则整合防空、反舰、反潜、对陆打击等综合能力,是现代驱逐舰的主流发展方向。

按吨位规模,驱逐舰通常分为轻型(3000吨以下)、中型(3000-6000吨)和重型(6000吨以上)。轻型驱逐舰多用于近海防御,如日本“秋月”级;中型驱逐舰兼顾近海与远洋任务,如中国054A型护卫舰(部分国家将其定义为驱逐舰);重型驱逐舰以万吨级舰艇为代表,如中国055型、美国朱姆沃尔特级,具备强大的续航能力、火力投送能力和信息化指挥能力。

驱逐舰的核心技术与装备系统

驱逐舰的作战能力依赖于先进的综合技术系统,主要包括以下关键部分:

1. 舰载作战系统(C4ISR)

现代驱逐舰配备一体化指挥控制系统,整合指挥(Command)、控制(Control)、通信(Communication)、计算机(Computer)、情报(Intelligence)、监视(Surveillance)和侦察(Reconnaissance)功能,可实现对多平台、多武器的协同控制。例如,美国“宙斯盾”系统通过相控阵雷达与垂直发射系统联动,能同时跟踪数百个空中目标,并快速分配拦截任务。

2. 雷达与探测系统

驱逐舰的雷达系统是其“眼睛”,核心包括相控阵雷达和对海/对空搜索雷达。相控阵雷达以无机械转动的电子扫描方式工作,具备探测距离远、跟踪目标多、抗干扰能力强的特点,可同时探测空中、水面、水下目标。典型代表如美国“宙斯盾”系统的AN/SPY-1雷达、中国055型驱逐舰的一体化桅杆雷达,均能实现360度全方位监控。

3. 垂直发射系统(VLS)

垂直发射系统是驱逐舰火力投射的核心,可实现导弹的快速发射与再装填。该系统采用模块化设计,将导弹垂直储存在发射单元中,通过电子控制点火发射,无需传统倾斜发射装置的旋转角度限制,反应速度更快。美国MK-41垂直发射系统可兼容“战斧”巡航导弹、“标准”防空导弹和“阿斯洛克”反潜导弹;中国052D型驱逐舰的通用垂直发射系统也具备冷热共架发射能力,支持多种导弹混装。

4. 舰载武器系统

驱逐舰的舰载武器涵盖舰炮、导弹、鱼雷、近防系统和舰载直升机。舰炮以中口径速射炮为主,如美国“阿利·伯克”级的MK-45型127毫米舰炮,具备对海、对陆打击能力;近防系统通常采用“密集阵”或“海拉姆”等近程防御武器,拦截低空突防的反舰导弹;舰载直升机(如SH-60“海鹰”)可执行反潜、侦察、搜救等任务,扩展驱逐舰的作战半径和战术灵活性。

5. 动力与隐身技术

动力系统方面,现代驱逐舰普遍采用燃气轮机或柴燃联合动力,部分国家开始尝试全电力推进技术,以提升动力效率和隐身性能。隐身设计则通过优化舰体外形(如折线舰艏、倾斜上层建筑)、采用吸波材料、降低红外特征等方式,减少雷达反射面积和电磁信号特征,提升生存能力。

全球典型驱逐舰型号与特点

1. 中国海军驱逐舰

055型万吨驱逐舰:中国自主研发的最新型驱逐舰,满载排水量约1.2万吨,配备128单元垂直发射系统、一体化桅杆和双波段雷达,具备强大的综合防空、反导、反舰、反潜能力,是航母编队的核心护航力量,也是中国海军走向深蓝的标志性装备。

052D型驱逐舰:中国现役主力防空驱逐舰,满载排水量约7000吨,采用“中华神盾”相控阵雷达和通用垂直发射系统,可发射防空导弹、反舰导弹和对陆攻击巡航导弹,兼顾区域防空与远洋作战能力。

2. 美国海军驱逐舰

“阿利·伯克”级驱逐舰:美国现役主力驱逐舰,累计建造70余艘,具备区域防空、反导、反潜、对陆打击等综合能力,是美国航母战斗群的防空核心。最新“Flight III”型换装AN/SPY-6雷达,提升反导拦截精度。

“朱姆沃尔特”级驱逐舰:美国新一代隐身驱逐舰,采用全隐身设计、先进全电推进系统和155毫米先进舰炮系统,吨位达1.5万吨,侧重对陆打击和前沿存在,目前仅建造3艘。

3. 俄罗斯海军驱逐舰

“现代”级驱逐舰:俄罗斯现役主力反舰驱逐舰,满载排水量约8500吨,以SS-N-22“日炙”反舰导弹为核心武器,具备较强的反舰和防空能力,曾是俄罗斯远洋舰队的重要力量。

“光荣”级巡洋舰(部分国家归类为驱逐舰):满载排水量约1.2万吨,配备16枚SS-N-12反舰导弹和强大的防空导弹系统,是俄罗斯海军的反舰与区域防空平台。

4. 其他国家驱逐舰

日本“金刚”级驱逐舰:基于美国“宙斯盾”系统研发的防空驱逐舰,满载排水量约9400吨,是日本海上自卫队的主力防空力量。

英国“45”型驱逐舰:采用全电力推进系统,隐身设计突出,主要承担区域防空任务,是英国海军走向远洋的重要装备。

驱逐舰的未来发展趋势

随着军事科技的进步,驱逐舰正朝着更智能、更隐身、更强综合作战能力的方向发展。未来趋势包括:一是智能化与无人化,融入人工智能技术,实现指挥决策自动化;搭载无人直升机、无人潜航器执行侦察、反潜任务,拓展作战半径。二是武器系统创新,电磁炮、激光武器、高超音速导弹等新型装备逐步上舰,提升火力密度和打击精度。三是隐身与信息化升级,采用更先进的隐身材料和设计,降低雷达、红外、电磁信号特征;强化网络中心战能力,实现与卫星、无人机、其他舰艇的信息互联。四是动力系统革新,全电力推进技术和核动力技术的成熟应用,将大幅提升续航能力和静音水平。

驱逐舰作为现代海军的核心装备,其发展始终与海战模式、科技进步紧密相连。从近海防御到远洋护航,从单一功能到综合作战,驱逐舰的演进历程见证了海军战略的变革与科技的力量。未来,驱逐舰将继续在维护海洋安全、保障战略利益、参与国际维和等方面发挥不可替代的作用,成为支撑全球海洋秩序的关键力量。

驱逐舰和护卫舰有什么区别?

驱逐舰和护卫舰有什么区别?

在海军舰艇的大家族里,驱逐舰和护卫舰都是承担重要任务的主力舰型,但它们的设计定位、功能侧重和作战场景有明显不同。咱们可以从几个核心维度来了解它们的差异,帮助你更清晰地分辨两者。

基本定位与历史起源

驱逐舰和护卫舰的名字本身就暗含了它们的早期使命。驱逐舰的英文“Destroyer”源于19世纪末——当时鱼雷艇作为快速小型舰艇对大型舰队威胁很大,各国海军需要一种能快速追上、摧毁鱼雷艇的舰艇,于是“鱼雷艇驱逐舰”应运而生,最初吨位较小,火力集中在对付鱼雷艇上。随着时代发展,驱逐舰逐渐从“追猎者”进化为“多面手”,如今已成为远洋舰队的核心战力,能独立执行防空、反舰、反潜、对陆打击等综合任务。

护卫舰的英文“Frigate”则更贴近“护航”的原始含义。早期护卫舰是为保护商船队、护送舰队侧翼或执行近岸巡逻任务而设计的,主要承担反潜和有限防空,吨位较小、火力相对简单。但冷战后,面对潜艇威胁和区域防空需求,护卫舰的吨位和火力逐步提升,现在已发展为兼具区域防空、反潜和远洋护航能力的多用途舰艇,比如欧洲的FREMM护卫舰吨位接近6000吨,功能上更接近小型驱逐舰。

吨位与舰体设计

从外观和尺寸上看,驱逐舰通常比护卫舰更大。驱逐舰的标准排水量多在6000吨以上,部分先进型号甚至超过万吨(如中国055型驱逐舰满载排水量约1.2万吨,美国朱姆沃尔特级近1.5万吨)。这意味着驱逐舰有更大的舰体空间,能搭载更多设备、武器和人员,舰内舱室布局更复杂,从指挥中心到动力舱、弹药库都有更充足的空间支持。

护卫舰的吨位普遍在3000吨至6000吨之间(如中国054A型护卫舰满载4200吨,美国星座级护卫舰约4500吨)。虽然吨位相对小,但现代护卫舰也在向“大型化”发展,部分先进型号接近驱逐舰的吨位下限,比如俄罗斯的22350型护卫舰满载4500吨,吨位已超过早期驱逐舰,但整体设计仍更侧重中小型任务,舰体更紧凑。

武器配置与火力强度

驱逐舰作为“舰队核心”,武器系统更全面且火力更强。垂直发射系统(VLS)是驱逐舰的标配,且单元数量多,比如055型驱逐舰有128单元VLS,可兼容防空导弹、反舰导弹、反潜导弹甚至对陆攻击巡航导弹;美国阿利·伯克级驱逐舰有96单元VLS,能混装“标准”防空导弹、“战斧”对陆导弹和“阿斯洛克”反潜导弹。主炮方面,驱逐舰常用127毫米口径(如MK45舰炮),射速和射程远超护卫舰,近防系统也更先进,比如美国“密集阵”或“海拉姆”近防炮,拦截效率更高。

护卫舰的武器配置更“专精”而非“全能”。垂直发射系统数量较少,如054A型护卫舰有32单元VLS,主要装填防空导弹(如红旗-16)和反潜导弹;部分护卫舰甚至采用“通用垂直发射系统”但数量有限,无法像驱逐舰那样兼容多种导弹。主炮口径多为76毫米(如中国H/PJ-26型舰炮),射速和射程相对有限,近防系统可能采用“守门员”或“海红旗-10”近程防空导弹,侧重防御而非主动拦截。

任务侧重与作战场景

驱逐舰的任务是“远洋作战与编队核心”。它是航母战斗群的防空指挥中心,负责拦截敌方战机和导弹(如标准-6导弹可拦截远程来袭目标),同时通过反舰导弹对敌方舰队发起攻击,反潜直升机和拖曳声呐则负责搜索水下威胁。在远洋行动中,驱逐舰的续航力(通常自持力30天以上)和自持能力更强,能长时间远离本土执行任务,比如亚丁湾护航、西太平洋战备巡逻等。

护卫舰的任务是“区域防御与灵活部署”。它更适合近海防御、第二岛链内巡逻、商船护航或与其他舰艇协同任务。例如,中国054A型护卫舰常执行亚丁湾护航,凭借较长的续航力(约4000海里/18节)和良好的适航性,能在中远海持续活动。在航母编队中,护卫舰主要承担“辅助反潜”和“近距离防空”任务,弥补驱逐舰数量不足,比如美国提康德罗加级巡洋舰(曾定位为驱逐舰,后调整为巡洋舰)搭配佩里级护卫舰(已退役,由星座级接替)共同构建防空网。

动力系统与航行性能

驱逐舰为支持远洋作战,动力系统更强劲。主流驱逐舰采用“全燃联合动力”(COGAG)或“柴燃交替动力”(CODAG),使用燃气轮机或柴电动力,航速普遍在30节以上(如055型驱逐舰最大航速超30节),动力储备充足,能快速响应战术需求。相比之下,护卫舰常用柴燃交替动力或纯柴电动力,航速稍低(25节左右),续航力虽能满足近海任务,但长距离远洋时续航优势不如驱逐舰。

人员编制与维护成本

驱逐舰因系统复杂、任务多元,人员编制更多。以中国055型驱逐舰为例,舰员约300人,需覆盖指挥、作战、后勤、医疗等多个部门;美国阿利·伯克级驱逐舰约300人,人员分工明确,确保全舰高效运转。护卫舰人员编制相对精简,054A型护卫舰约180人,适合日常护航等任务,日常维护成本更低,适合批量部署。

总结:从“名字”到“使命”的差异

简单来说,驱逐舰就像舰队里的“全能战士”,吨位大、火力全、能远洋,是航母战斗群的“矛与盾”;护卫舰更像“灵活的近海卫士”,吨位适中、功能专精,负责区域防御和近距离支援。两者并非完全割裂——部分先进护卫舰已向驱逐舰靠拢(如FREMM护卫舰),但核心差异仍体现在任务定位上:驱逐舰聚焦“舰队核心作战”,护卫舰侧重“灵活区域防御”。

希望这样的对比能帮你快速区分两者~如果还有具体型号的疑问,随时可以继续提问哦!

现代驱逐舰主要执行什么任务?

现代驱逐舰作为海军水面舰艇的核心力量之一,凭借其多功能性和强大的综合作战能力,在现代海战中承担着多种关键任务。其任务范围覆盖防空、反舰、反潜、对陆打击等多个维度,同时还参与海上巡逻、护航、联合作战等多样化行动,是维护海洋安全和执行战略目标的重要平台。

防空作战是现代驱逐舰的首要任务之一。驱逐舰通常配备先进的防空导弹系统,如垂直发射的中远程防空导弹和近程点防御导弹,能够构建多层次的防空屏障。以区域防空为例,部分驱逐舰搭载的相控阵雷达可同时跟踪数百个空中目标,配合防空导弹拦截高空、中空甚至低空来袭的飞机、巡航导弹和弹道导弹。近程防御方面,近防炮系统和短程防空导弹则负责拦截突破外层防线的低空目标,确保舰队核心区域(如航母、两栖攻击舰等)的安全。这种防空体系不仅能保护己方舰艇编队,还能为地面部队或沿海设施提供防空支援,在现代冲突中有效应对多方向、多批次的空中威胁。

反舰作战是驱逐舰夺取制海权的关键环节。现代驱逐舰普遍装备反舰导弹垂直发射系统,部分型号还可搭载舰载反舰巡航导弹,具备对水面舰艇的远程打击能力。这些导弹射程覆盖数十公里至数百公里,具备超音速或亚音速飞行能力,部分型号还具备末端机动能力,难以被敌方拦截。在作战中,驱逐舰可单独或与航母、舰载机、潜艇等协同行动,通过数据链获取目标信息,对敌方驱逐舰、护卫舰、两栖舰艇等实施精确打击。此外,驱逐舰还可通过主炮对近岸小型舰艇或目标进行火力压制,在近程反舰任务中发挥重要作用。

反潜作战是驱逐舰保障己方舰队水下安全的核心任务。现代驱逐舰搭载多种反潜设备,包括舰艏声呐、拖曳线列阵声呐、反潜直升机和反潜鱼雷等。舰艏声呐负责近距离探测,拖曳线列阵声呐则能在更大范围内捕捉潜艇信号,配合反潜直升机的吊放声呐,形成立体反潜网。驱逐舰配备的反潜鱼雷和火箭助飞鱼雷可对水下目标实施快速攻击,部分型号还具备投放深水炸弹的能力。在远洋护航或舰队行动中,驱逐舰通过持续的反潜巡逻,有效防范敌方潜艇对己方舰队的偷袭,是维护海上航线安全和舰队水下安全的重要保障。

对陆打击任务是现代驱逐舰近年来日益凸显的能力。随着舰载对陆攻击巡航导弹技术的成熟,驱逐舰可通过垂直发射系统发射具备精确制导能力的远程对陆导弹,对敌方港口、军事基地、指挥中心、通信设施等岸上目标实施打击。这种打击通常具备射程远、精度高、突防能力强的特点,尤其适用于近岸作战或联合登陆行动。例如,在两栖登陆战役中,驱逐舰可在近海区域提供火力支援,压制敌方岸防工事,为登陆部队开辟通道;在反恐或维稳行动中,对陆打击导弹可快速摧毁敌方关键设施,减少己方地面部队的伤亡风险。

海上巡逻与警戒是驱逐舰日常任务的重要组成部分。在和平时期或危机时期,驱逐舰可在特定海域执行常态化巡逻任务,监控海上交通线、周边国家舰艇活动,收集海洋水文、气象等情报。这种巡逻不仅能维护本国海洋权益,还能应对海盗、走私、偷渡等非传统安全威胁。在国际海域执行任务时,驱逐舰可通过舰载传感器和通信设备,为多国联合行动提供情报支持,参与海上搜救、灾害救援等非战争军事行动,展现海军的国际责任与协作能力。

护航任务是现代驱逐舰参与远洋安全行动的典型任务之一。随着全球贸易航线的延伸,各国商船队在远海面临的安全威胁日益增加,驱逐舰常被部署到亚丁湾、红海等高危海域执行护航任务。其核心职责是保护商船队免受海盗、武装快艇或小型舰艇的袭击,通过舰载雷达和警戒哨实时监控周边态势,必要时进行驱离或拦截。在护航过程中,驱逐舰可与商船队、直升机、卫星侦察等协同,构建多层次的安全警戒网,确保商船队的航行安全,维护全球海上供应链的稳定。

联合作战协同任务是驱逐舰在现代战争中的重要定位。作为航母战斗群、两栖打击群的核心组成部分,驱逐舰可与航母、巡洋舰、护卫舰、潜艇、舰载机等形成一体化作战体系。例如,在航母战斗群中,驱逐舰负责防空反导、反潜警戒和反舰打击,与航母形成“防空-反舰-反潜”的立体防护网;在两栖作战中,驱逐舰可提供对岸火力支援,配合登陆部队摧毁敌方防御工事,引导登陆艇抢滩。此外,驱逐舰还能与陆军、空军协同,通过数据链共享情报,实现跨军种联合作战,提升整体作战效能。

现代驱逐舰通过不断升级的舰载武器、传感器和指挥控制系统,在多种任务中展现出强大的适应性和灵活性。从防空反导到对陆精确打击,从远洋护航到联合作战,驱逐舰始终作为海军的“多面手”,在维护国家海洋利益、保障海上安全、参与全球战略行动中发挥着不可替代的作用。

驱逐舰的发展历程是怎样的?

驱逐舰的诞生与发展,始终与海上作战需求的演变紧密相连。从最初专门应对鱼雷艇威胁的小型舰艇,到如今集防空、反潜、反舰、对陆打击于一体的现代化战舰,其发展历程堪称一部浓缩的海军技术革新史。

早期雏形:应对鱼雷艇的“海上轻骑兵”

19世纪末,随着鱼雷技术的成熟,鱼雷快艇凭借高航速和隐蔽性,对传统大吨位战舰构成了新威胁。为应对这一挑战,各国开始研制专门追击鱼雷艇的小型舰艇。1893年,英国皇家海军建造的“哈沃克”号(Havock)成为公认的最早驱逐舰雏形。该舰排水量约240吨,采用蒸汽机动力,航速达27节,配备3座速射炮和2具鱼雷发射管,其设计目标明确——快速接近并摧毁鱼雷艇。此后,英国又陆续建造了“江河”级等驱逐舰,形成了早期驱逐舰的技术基础。这一时期的驱逐舰吨位普遍在300吨以内,以速度和机动性为核心优势,主要任务是护航、巡逻和反鱼雷艇作战。

一战淬炼:从“鱼雷艇猎手”到“舰队多面手”

第一次世界大战的爆发,彻底改变了驱逐舰的定位。随着战争规模扩大,驱逐舰的功能从单一的鱼雷艇对抗,拓展到舰队防空、反潜、布雷、运送物资等多元任务。英国在战争期间建造了“V/W级”“R级”等驱逐舰,排水量增至800-1000吨,配备4-6门速射炮和深水炸弹,部分型号加装了水上侦察机,进一步提升了侦察能力。德国则以“Z级”驱逐舰为核心,采用“雷击舰队”战术,在北海与英国皇家海军展开激烈交锋。美国也在战争后期加速建造驱逐舰,其“奥拜恩级”驱逐舰凭借127毫米高平两用炮和深水炸弹,有效压制了德国潜艇的活动。这一时期,驱逐舰的吨位显著提升,武器系统更趋完善,开始成为舰队不可或缺的“辅助作战单元”。

二战革新:导弹化前奏与吨位跃升

第二次世界大战的海战模式,推动驱逐舰技术迎来革命性突破。雷达技术的普及使驱逐舰具备了全天候探测能力,而高平两用炮、火箭深弹、刺猬弹等新型武器,大幅增强了防空和反潜效能。美国“弗莱彻级”驱逐舰是这一时期的经典代表,其满载排水量达2500吨,配备5门127毫米高平炮、10座深水炸弹投射器和2座鱼雷发射管,航速38节,在太平洋战场的护航、登陆支援中发挥了关键作用。英国“部族级”驱逐舰则强调多用途作战,可搭载舰载机执行侦察任务。随着战争进入后期,驱逐舰开始尝试搭载早期反舰导弹,如德国“龙胆草”导弹驱逐舰,为战后导弹化转型埋下伏笔。这一阶段,驱逐舰吨位普遍突破2000吨,形成了“以火力为核心、以雷达为耳目”的作战体系。

冷战转型:导弹化与综合化发展

冷战时期,导弹技术的成熟彻底重塑了驱逐舰的设计理念。美国率先将“孔茨级”驱逐舰改装为导弹驱逐舰,以“小猎犬”防空导弹取代传统火炮,吨位跃升至4000吨。此后,“斯普鲁恩斯级”驱逐舰成为反潜/反舰主力,配备“阿斯洛克”反潜导弹、“鱼叉”反舰导弹和直升机甲板,实现了防空、反潜、反舰的一体化作战。苏联则以“卡辛级”“现代级”驱逐舰为代表,侧重反舰火力,搭载SS-N-2“冥河”导弹,强调对航母编队的威慑。这一时期,驱逐舰吨位普遍达到3000-6000吨,垂直发射系统、舰载直升机、相控阵雷达等技术开始应用,逐步从“单一功能舰”向“综合作战平台”转型。

现代演进:隐身化、信息化与全能化

进入21世纪,驱逐舰的发展更趋精细化与智能化。美国“阿利·伯克级”驱逐舰通过“宙斯盾”系统实现区域防空与反导能力,其垂直发射单元可兼容“标准”“战斧”等导弹,满载排水量接近9000吨。欧洲“地平线级”驱逐舰采用隐身设计,配备“紫菀”导弹垂直发射系统,兼顾防空与反导。中国海军“052D型”驱逐舰则集成了相控阵雷达、通用垂直发射系统和远程反舰导弹,成为区域防空的核心力量。最新的“055型万吨驱逐舰”更是实现了技术代际跨越,其综合射频系统、双波段雷达、128单元垂直发射系统,使其具备对陆打击、反导、反潜等全能作战能力。如今,驱逐舰正朝着隐身化、信息化、无人化方向发展,成为各国海军执行远海任务的核心装备。

驱逐舰的百年历程,见证了海上作战需求的迭代升级,也彰显了人类对海洋安全的持续探索。从最初的“轻骑兵”到如今的“多面手”,驱逐舰始终以技术创新为驱动力,在守护海疆、维护和平中扮演着不可或缺的角色。

中国最新型驱逐舰有哪些型号?

中国海军驱逐舰发展近年来取得显著进展,现役最新型号主要包括055型万吨驱逐舰和052DL型驱逐舰,两者在设计理念、性能配置和作战定位上各有侧重,共同构成了中国海军水面舰艇部队的核心力量。

055型万吨驱逐舰

055型驱逐舰是中国海军现役最新型号,也是目前吨位最大的驱逐舰,满载排水量超过1.2万吨,舰体采用一体化隐身设计,上层建筑线条简洁流畅,显著降低雷达反射面积。舰体长度约180米,宽度约23米,动力系统采用全燃联合动力配置,配备多台大功率燃气轮机,确保舰艇具备30节以上的航速和较大的续航能力。

该舰的舰载武器系统极为强大,配备128单元通用垂直发射系统,采用冷热共架发射技术,可兼容海红旗-9B远程防空导弹、鹰击-18反舰导弹、鱼-8火箭助飞鱼雷及对陆攻击巡航导弹等多种弹药,实现“一坑多弹”或“一坑多用途”,大幅提升火力兼容性和作战灵活性。主炮选用130毫米舰炮,射速快、射程远,可对海、对陆目标实施精确打击,同时具备防空反导能力。

雷达系统方面,055型采用双波段雷达,包括S波段和X波段相控阵雷达,S波段雷达负责远程探测与早期预警,X波段雷达用于精确跟踪和火控引导,配合先进的电子战系统,可同时监控数百个空中、水面目标,具备较强的抗干扰能力和多目标交战能力。反潜作战上,配备直-20反潜直升机,提升远程反潜作战半径,结合舰载鱼雷、火箭深弹等装备,构建起多层次反潜体系。

052DL型驱逐舰

052DL型驱逐舰是在052D型基础上优化改进的型号,重点强化反潜作战能力和信息化水平。该舰通过加长直升机甲板、优化机库结构,以适配直-20反潜直升机的起降需求,相比052D型,甲板长度增加约4米,提升了直升机停放和维护空间,使直-20能够携带更多反潜设备(如吊放声呐、反潜鱼雷等),大幅延伸反潜作战半径。

吨位方面,052DL型标准排水量约6000吨,满载排水量接近7000吨,舰体尺寸与052D型基本一致,保持了良好的适航性和海上机动性。雷达系统升级为升级版346B型相控阵雷达,探测距离、分辨率和抗干扰能力显著提升,可同时跟踪多个高速目标,支持多枚防空导弹拦截来袭目标。电子设备方面,新增数据链和协同作战系统,能与航母、护卫舰、潜艇等作战平台高效联合作战,提升整体体系作战效能。

舰载垂直发射系统延续052D型的64单元设计,兼容海红旗-9B防空导弹、鹰击-18反舰导弹和鱼-8火箭助飞鱼雷,火力配置均衡。主炮仍为130毫米舰炮,射速和精度满足中近程火力支援需求。此外,该型舰还优化了舰员居住性和后勤保障系统,延长海上部署时间,增强持续作战能力。

型号定位与意义

055型万吨驱逐舰作为中国海军的“拳头装备”,主要承担航母战斗群的核心防空反导、对陆打击任务,凭借大吨位、强火力和先进传感器,成为远洋作战的“多面手”。052DL型驱逐舰则作为主力防空反舰平台,与055型形成“高低搭配”,在区域防空、反舰作战中发挥“中坚力量”作用。两者共同推动中国海军驱逐舰部队向大型化、信息化、综合化方向发展,为维护国家海洋权益和战略安全提供坚实装备支撑。

驱逐舰的最大吨位是多少吨?

驱逐舰作为现代海军的核心作战舰艇之一,其吨位随着技术发展和作战需求的变化不断演进。目前,驱逐舰的最大吨位由美国海军的朱姆沃尔特级驱逐舰(DDG-1000)保持,其满载排水量达到约14564吨。这一吨位远超传统驱逐舰的设计范畴,体现了现代驱逐舰在功能集成和技术应用上的重大突破。

朱姆沃尔特级驱逐舰是美国海军新一代多用途驱逐舰,采用了隐身化设计、整合式电力推进系统和先进的模块化垂直发射系统。该级舰的舰体长度约182.8米,宽24.1米,吃水深度8.1米,舰桥设计采用内倾式造型以减少雷达反射面积,上层建筑与舰体一体化,大幅提升了隐身性能。其动力系统由两台劳斯莱斯MT30燃气轮机和两台通用电气辅助燃气轮机组成,通过整合式电力推进技术,实现了高速航行与低噪音的平衡,最高航速可达30节以上。

与其他国家的大型驱逐舰相比,朱姆沃尔特级在吨位上具有显著优势。例如,日本的爱宕级驱逐舰满载排水量约10050吨,中国的055型驱逐舰满载排水量约12500吨,均不及朱姆沃尔特级。韩国的世宗大王级驱逐舰满载排水量约10200吨,美国阿利·伯克级驱逐舰(最新型号)满载排水量约9500吨。这些型号虽在吨位上处于全球前列,但均未突破1.4万吨的界限。

驱逐舰吨位的提升,本质上是现代海军作战需求多元化的结果。随着航母战斗群作战半径扩大、区域防空和反导需求增强,驱逐舰需要搭载更多先进设备:包括S波段和X波段双波段雷达、垂直发射系统(可兼容防空导弹、反舰导弹、巡航导弹等)、舰载直升机(如MH-60R反潜直升机),以及先进的指挥控制系统。此外,驱逐舰还需具备远洋续航能力(通常要求续航力超过6000海里)和持续作战能力,这些都需要更大的舰体空间来容纳燃料、弹药和设备。

朱姆沃尔特级驱逐舰的吨位突破,也反映了美国海军对未来海战形态的预判。该级舰最初计划搭载12个先进火炮系统(AGS)发射单元,采用射程超100海里的远程制导炮弹,以支持对岸火力打击;虽因成本和后勤问题调整为导弹垂直发射系统,但仍保留了强大的对陆攻击和防空反导潜力。这种吨位的提升,使得驱逐舰能够在更复杂的海空环境中执行任务,成为航母战斗群的重要护卫力量。

需要注意的是,不同国家对驱逐舰的定义和分类存在差异。部分国家将类似吨位的舰艇归类为巡洋舰(如苏联的基洛夫级核动力巡洋舰),但从美国海军的编制来看,朱姆沃尔特级仍明确属于驱逐舰(DDG)范畴。因此,综合现役舰艇的技术参数和公开数据,朱姆沃尔特级驱逐舰以14564吨的满载排水量,成为目前全球最大吨位的驱逐舰。

未来,随着电磁炮、定向能武器等新技术的成熟,驱逐舰的吨位可能进一步提升,以容纳更多能源供应系统和武器模块。但截至2024年,朱姆沃尔特级驱逐舰仍是驱逐舰领域的吨位纪录保持者,其设计理念和技术应用也为后续大型驱逐舰的发展提供了参考方向。

“现代驱逐舰的主要任务、发展历程及典型型号有哪些?” 的相关文章

武警的职责和任务有哪些?武警和解放军有什么区别?

武警武警是中国人民武装警察部队的简称,作为国家重要的武装力量,武警部队承担着维护国家安全和社会稳定的重要职责。武警官兵必须严格遵守国家法律法规和部队纪律,服从命令,听从指挥,确保在任何情况下都能高效完成任务。武警部队的日常训练非常严格,官兵们需要掌握各种军事技能,包括格斗、射击、战术演练等。这些训练…

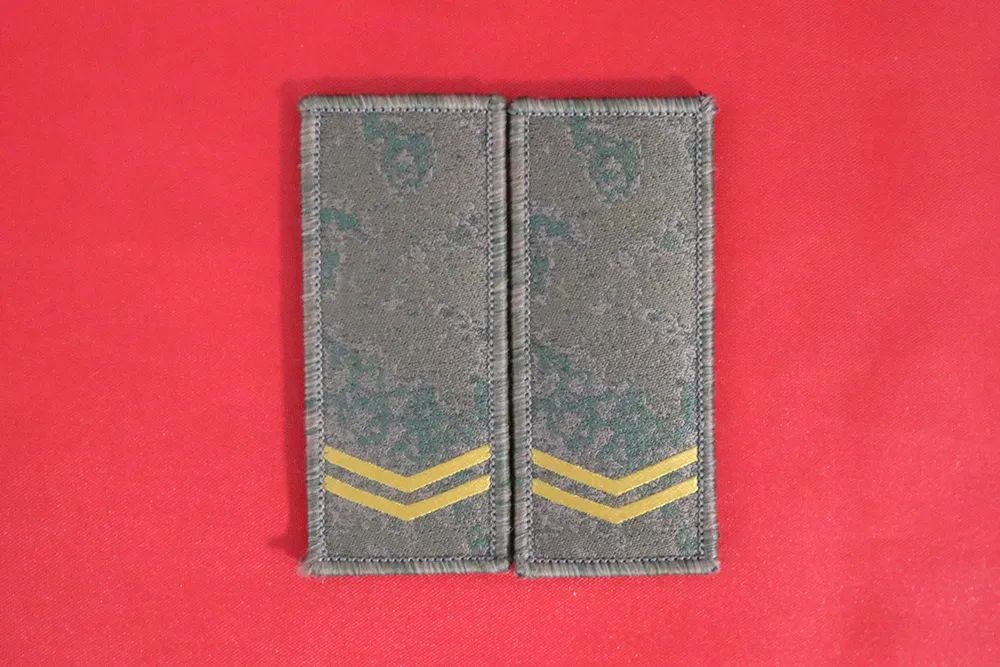

军装有哪些种类和级别区分?如何辨别真假军装和军衔?

军装军装是军队的重要标志,它代表着纪律、荣誉和身份。每个国家的军装设计都经过精心考虑,以体现其军事文化和传统。军装通常包括制服、帽子、肩章和徽章等元素,这些细节不仅美观,还承载着特定的含义。军装的颜色和样式往往与作战环境相关。例如,迷彩服的设计是为了在野外环境中提供隐蔽性,减少被敌人发现的风险。而正…

士兵的日常训练内容有哪些?如何成为合格士兵及军衔等级划分?

士兵的日常训练内容有哪些?士兵的日常训练内容涵盖了体能、技能和战术等多个方面,旨在全面提升战斗力。体能训练是基础,包括长跑、俯卧撑、仰卧起坐和障碍跑等项目。这些活动帮助士兵增强耐力、力量和速度,确保他们能够适应高强度任务。训练通常安排在早晨或下午,持续数小时,并根据季节和任务需求调整强度。士兵们通过…

上等兵是什么军衔?在部队中属于什么级别?

上等兵上等兵是军队中的一个军衔等级。许多国家的军队都设有上等兵这一军衔。上等兵通常位于列兵之上。上等兵属于士兵军衔。军衔制度有助于明确军人的等级和职责。上等兵的晋升通常需要满足一定条件。士兵需要表现出良好的军事素养。日常训练成绩必须达到优秀标准。遵守纪律是基本要求。服役年限也是一个重要因素。具体的晋…

新兵连训练内容、时长、辛苦程度及管理规定全解析

新兵连新兵连是每一位入伍士兵的起点,也是军事生涯中至关重要的一段经历。它通常持续数周至数月,旨在帮助新兵完成从平民到军人的转变。新兵连的训练内容全面且严格,涵盖体能、纪律、军事技能和团队合作等多个方面。体能训练是新兵连的核心部分。新兵需要每天进行跑步、俯卧撑、仰卧起坐等基础锻炼,以增强耐力和力量。这…

军事训练如何提升体能素质并预防常见伤病?

军事训练军事训练是提升个人体能、技能和团队协作能力的重要途径。科学的训练方法能帮助参训者逐步适应高强度活动,避免运动损伤。训练前进行充分的热身运动非常关键,例如慢跑五分钟或动态拉伸十分钟,激活肌肉群并提高关节灵活性。训练过程中保持正确的姿势能有效减少身体负担,如进行俯卧撑时确保背部平直,避免腰部下沉…