护卫舰类型、中国现役型号参数及吨位作用任务是什么?

摘要:护卫舰护卫舰是海军舰艇中的重要组成部分,主要承担近海防御、远洋护航、反潜防空、巡逻警戒等任务。作为一种轻型水面作战平台,其吨位通常小于驱逐舰,具备较高的任务灵活性和部署适应性。护卫舰在海军编队中常作为辅助力量,与驱逐舰、巡洋舰等主战舰艇协同,填补舰队在特定任务中的能力空白。从历史定位看,护卫舰的角色…

护卫舰

护卫舰是海军舰艇中的重要组成部分,主要承担近海防御、远洋护航、反潜防空、巡逻警戒等任务。作为一种轻型水面作战平台,其吨位通常小于驱逐舰,具备较高的任务灵活性和部署适应性。护卫舰在海军编队中常作为辅助力量,与驱逐舰、巡洋舰等主战舰艇协同,填补舰队在特定任务中的能力空白。

从历史定位看,护卫舰的角色随时代不断演变。早期护卫舰以风帆动力为主,主要执行侦察、通信和护航任务,吨位较小且火力有限。随着工业革命推进,蒸汽动力与火炮技术发展,护卫舰逐步具备更强的作战能力,成为近岸防御的核心力量。进入现代,护卫舰结合导弹、直升机等先进装备,发展出多用途作战能力,在远洋舰队中扮演“全能辅助”角色,如为航母编队提供反潜屏障、为商船队执行护航任务等。

护卫舰的发展大致可分为三个阶段。早期阶段(19世纪至20世纪初),护卫舰以木质船体为主,搭载中小口径火炮,主要用于保护商船队免受海盗和小型舰艇威胁。这一时期的护卫舰吨位多在千吨以下,航速较慢,续航力有限,典型代表如英国“佩内洛珀”级护卫舰。

两次世界大战期间(20世纪中期)是护卫舰的快速发展期。蒸汽动力取代风帆,火炮、鱼雷等装备升级,护卫舰开始配备深水炸弹、雷达和声呐等设备,专门用于反潜作战。例如,美国“巴克利”级护卫舰在二战中成为大西洋反潜主力,为商船队护航,降低了德军潜艇的威胁。这一阶段,护卫舰吨位增至千吨至两千吨,任务从单一护航转向防空、反舰、反潜多任务。

冷战后至今(20世纪后期至今),护卫舰进入现代化发展阶段。燃气轮机、垂直发射系统、舰载直升机等技术普及,使其具备区域防空和远洋作战能力。例如,中国054A型护卫舰满载排水量约4200吨,配备32单元垂直发射系统,可兼容防空导弹、反潜鱼雷和反舰导弹,同时搭载直-9C直升机,形成“点防空+区域反潜”的综合能力。这一时期,护卫舰更强调隐身设计、信息化作战和模块化配置,适应多样化任务需求。

护卫舰可按任务类型和吨位规模划分。按任务类型,常见分为防空型、反潜型、反舰型和多用途型。防空型护卫舰侧重舰队防空任务,配备远程防空导弹和垂直发射系统,如俄罗斯22350型护卫舰搭载“堡垒”防空导弹系统,可拦截中程来袭目标;反潜型护卫舰以声呐、鱼雷和反潜直升机为核心,典型代表如英国23型护卫舰,通过“山猫”直升机和“阿斯洛克”反潜导弹构建反潜网;反舰型护卫舰则强化反舰导弹火力,如伊朗“贾马兰”级护卫舰,配备多联装反舰导弹发射装置;多用途型护卫舰集成多种任务能力,如中国054A型,兼顾防空、反潜、反舰和对陆打击。

按吨位规模,护卫舰通常分为轻型、中型和重型。轻型护卫舰吨位1000-2000吨,适用于近岸防御,如瑞典“维斯比”级,采用隐身三体船设计,主要执行巡逻、缉私和近岸警戒;中型护卫舰2000-4000吨,是远洋任务的主力,如中国054A型(4200吨)、美国“自由”级濒海战斗舰(3000吨);重型护卫舰4000吨以上,接近驱逐舰标准,如俄罗斯22350型(4500吨),可独立执行远洋作战任务。

护卫舰的性能依赖于船体设计、动力系统、武器和电子设备的综合配置。船体设计方面,现代护卫舰注重隐身性,采用倾斜甲板、简洁上层建筑和雷达吸波材料,降低雷达反射面积。例如,054A型上层建筑线条平滑,桅杆集成一体化设计,雷达反射截面积显著减小,增强隐蔽性。

动力系统直接影响航速和续航力。常见配置有全柴动力(适合轻型护卫舰,如法国“拉斐特”级)、柴燃联合动力(中大型护卫舰,如054A采用2台GT-25000燃气轮机和2台MTU柴油发动机,最大航速27节,续航力4000海里/18节)。部分先进型号尝试全电推进,如英国26型护卫舰,通过电力驱动降低噪音,提升反潜隐蔽性。

武器装备是核心战斗力。主炮普遍采用76-100毫米口径,如俄罗斯AK-176M型76毫米舰炮,射速40发/分钟,可对海、对陆打击;防空系统多采用垂直发射系统(VLS),如054A的32单元VLS可发射红旗-16防空导弹,射程约40公里;反舰武器以反舰导弹为主,如鹰击-83反舰导弹,射程180公里,具备超视距打击能力;反潜装备包括反潜鱼雷、火箭深弹和舰载直升机,如直-20反潜直升机可携带声呐浮标和鱼雷,覆盖大范围海域。

电子与探测系统决定战场感知能力。护卫舰配备多功能相控阵雷达,如英国26型的997型雷达,可同时跟踪数百个空中和水面目标;声呐系统分舰壳声呐和拖曳线列阵声呐,后者大幅提升远程反潜能力;通信与指挥系统实现编队协同,如美军“宙斯盾”系统的协同交战能力,可与航母、卫星数据链互通,共享战场信息。

护卫舰在海军作战体系中承担多重关键任务。防空作战中,护卫舰可作为舰队防空网的“内层屏障”,拦截低空来袭的反舰导弹或战机。例如,在航母编队中,护卫舰部署于航母外围,用远程防空导弹构建防空圈,为核心舰艇(如航母、驱逐舰)提供安全防护。当敌方战机突破外层防御时,护卫舰可通过近防炮(如“密集阵”系统)和中程防空导弹,形成多层拦截,降低敌方突防成功率。

反潜任务是护卫舰的核心职责之一。通过舰载直升机、拖曳声呐和反潜鱼雷,护卫舰可在特定海域形成立体反潜网。例如,在远洋护航中,护卫舰持续搜索水下目标,发现潜艇后立即展开攻击,必要时召唤己方潜艇协同,确保商船队安全。反潜型护卫舰常配备拖曳线列阵声呐,可探测200公里外的常规潜艇,大幅提升反潜效率。

反舰作战中,护卫舰以反舰导弹为主要武器,对敌方水面舰艇实施打击。例如,在海峡巡逻任务中,护卫舰可隐蔽接近目标,利用反舰导弹的超视距打击能力,在敌方火力范围外发起攻击。多用途护卫舰还可通过舰炮对近岸目标实施火力支援,如登陆作战中,为登陆部队提供炮火掩护,压制敌方岸防工事。

中国海军现役护卫舰以054A型为主力。该型舰舰长135米,舰宽16米,满载排水量4200吨,采用柴燃联合动力,航速27节,续航力4000海里/18节。武器系统包括32单元垂直发射系统,可发射红旗-16防空导弹(射程40公里)和鱼-8反潜鱼雷;反舰导弹为鹰击-83(射程180公里),主炮为PJ26型76毫米隐身舰炮;搭载直-9C或直-20反潜直升机,具备全天候反潜能力。054A服役以来多次执行亚丁湾护航任务,是中国远洋护航的核心力量。

俄罗斯22350型护卫舰是重型护卫舰代表,舰长130米,舰宽16米,满载4500吨,采用柴燃交替动力,航速29节。其标志性设计为“神盾”相控阵雷达和垂直发射系统,配备16单元3S14垂直发射系统,可发射“俱乐部”反舰导弹或“口径”巡航导弹(射程2000公里);防空系统为48N6远程防空导弹,射程达150公里,同时搭载卡-27直升机,形成“防空+反舰+对陆打击”多任务能力。

美国“自由”级濒海战斗舰(LCS)属于中型护卫舰,采用三体船设计,舰长115米,舰宽31米,满载3100吨,航速40节。其任务模块可快速更换,包括反潜战模块(配备无人潜航器)、水雷战模块(无人扫雷艇)和水面战模块(舰炮+反舰导弹),侧重濒海区域的灵活作战,是美国海军应对近海威胁的重要平台。

吨位与尺寸是直观差异。驱逐舰通常吨位更大,现代驱逐舰满载排水量多在6000吨以上,如美国“阿利·伯克”级(9200吨)、中国055型(1.2万吨);护卫舰吨位相对较小,中型护卫舰多在3000-4000吨,轻型护卫舰不足2000吨。尺寸上,驱逐舰舰体更长(150-180米)、舰宽更大(20-25米),甲板空间和垂发单元数量更多。

任务定位各有侧重。驱逐舰以舰队防空、反导、远洋作战为核心,配备更强的火力和雷达系统,如“宙斯盾”驱逐舰可同时拦截多目标;护卫舰则侧重单一任务或多任务补充,如轻型护卫舰近岸巡逻、反潜型护卫舰专注水下防御。例如,在航母编队中,驱逐舰负责外层防空反导,护卫舰负责内层反潜和近程防空。

火力配置存在差异。驱逐舰垂发系统单元更多(如055型128单元),可兼容防空、反导、反舰、对陆导弹;护卫舰垂发单元较少(32-64单元),如054A为32单元,主要以防空、反潜导弹为主。主炮口径方面,驱逐舰常用127毫米大口径舰炮,护卫舰多为76-100毫米,在对陆打击能力上稍逊。

隐身化设计持续推进。现代护卫舰正通过新材料、新造型降低雷达和红外信号特征,如瑞典“维斯比”级采用碳纤维复合材料,雷达反射面积仅相当于小型快艇;美国LCS-2“独立”号通过三体船设计减少雷达反射,同时降低航行噪音,提升隐蔽性。未来隐身技术将更侧重全舰隐身,包括上层建筑、桅杆、烟囱等细节优化。

模块化与多功能集成成为趋势。护卫舰可通过快速更换任务模块,适应不同场景。例如,美国LCS的“任务包”设计,在24小时内可完成反潜、反舰、扫雷等任务切换;中国054A后续改进型可能增加模块化坞舱,搭载无人艇或特种作战装备,拓展任务边界。

动力系统向新能源转型。全电推进技术逐步普及,如英国26型护卫舰采用全电推进,通过电力驱动螺旋桨,噪音降低至110分贝以下,大幅提升反潜隐蔽性;氢燃料电池、混合动力等新技术也在试验中,未来护卫舰将实现零排放航行,续航力提升至6000海里以上。

智能化与无人化深度融合。护卫舰将搭载更多人工智能指挥系统,自动识别目标、规划航线;无人装备成为标配,如无人反潜直升机、无人水面艇、水下无人潜航器,形成“有人+无人”协同作战网络。例如,美军计划在护卫舰上部署AI辅助决策系统,实时处理卫星、无人机数据,快速应对复杂战场。

护卫舰作为海军力量的“中坚辅助”,其发展始终围绕任务需求与技术进步,在吨位、火力、信息化等方面持续优化,未来将在全球海洋安全、远洋护航、区域冲突等场景中发挥不可替代的作用。

护卫舰和驱逐舰的区别是什么?

在现代海军舰艇体系中,护卫舰与驱逐舰是两类功能定位不同的主力作战平台。尽管两者在发展过程中存在一定功能重叠,但核心设计理念与任务侧重仍有显著差异,这些差异主要体现在任务定位、吨位配置、武器系统、动力续航、舰载设备等多个维度。

任务定位与核心功能

护卫舰的早期设计围绕“护航”需求展开,最初用于保护商船队、运输船队或近海海域的安全,核心任务是反潜、防空与近距离防御。随着技术发展,护卫舰逐渐拓展功能,但仍以“区域协同作战”为主要方向,尤其在近海防御、反海盗、两栖作战支援等场景中发挥关键作用。现代护卫舰更强调特定领域的专精能力,例如部分型号可承担中程防空任务,或配备较强的反潜设备以支援航母编队的反潜圈构建。

驱逐舰的设计初衷则更偏向“舰队核心作战”,从诞生之初就以“对抗快速鱼雷艇”为目标,后逐步演变为多用途水面舰艇。其核心使命是支撑航母战斗群、两栖打击群等远洋编队的防空反导、对海对陆打击,以及担任舰队防空指挥舰。驱逐舰具备更强的综合作战能力,可独立执行远海任务,也能作为编队核心协调多平台协同作战,甚至参与战略威慑行动。例如,美国阿利·伯克级驱逐舰可搭载“标准”系列导弹执行反导任务,俄罗斯现代级驱逐舰则侧重反舰作战,体现了不同国家对驱逐舰功能的差异化侧重。

吨位与舰体设计

吨位是区分两者最直观的特征之一。驱逐舰的标准排水量通常在6000吨以上,部分先进型号接近万吨(如美国朱姆沃尔特级驱逐舰满载排水量约1.5万吨),舰体长度普遍超过150米,宽度在20米以上。较大的吨位赋予驱逐舰更充足的舰内空间,可容纳更多设备、弹药和人员,为长期远洋部署提供基础。例如,中国052D型驱逐舰满载约7000吨,舰长157米,宽19米,能够搭载更多垂发单元和直升机。

护卫舰的吨位则相对较小,标准排水量多在3000-6000吨区间,部分轻型护卫舰甚至不足3000吨。以中国054A型护卫舰为例,满载约4200吨,舰长135米,宽16米,舰体规模明显小于驱逐舰。吨位差异直接影响舰体布局:驱逐舰可设置多层甲板、大型机库和复杂的电子设备舱室,而护卫舰因空间限制,往往更注重设备的紧凑性和功能的集中化,例如部分护卫舰采用一体化桅杆设计以节省空间。

武器系统配置

武器系统的配置差异进一步体现了两者的功能定位。驱逐舰作为舰队主力,武器配置更全面且强调“火力密度”。主炮方面,驱逐舰普遍采用127毫米或更大口径的舰炮(如美国MK45型127毫米舰炮),部分型号配备155毫米先进舰炮系统(如朱姆沃尔特级),射程可达30公里以上,可执行对岸打击任务。垂直发射系统(VLS)是驱逐舰的核心防空/反导装备,单元数量通常在64-96个(如052D型驱逐舰配备64单元垂发系统),可兼容防空导弹、反舰导弹、巡航导弹等多种弹药,支持多目标同时打击。

护卫舰的武器配置更偏向“专精化”,主炮口径多为76毫米(如法国“拉斐特”级护卫舰)或100毫米(如054A型),垂发单元数量较少(通常32-48单元,如054A型为32单元),主要侧重中程防空或特定区域反潜。例如,俄罗斯20380型护卫舰配备32单元垂发系统,可发射防空导弹和反潜导弹,但不具备远程对陆打击能力。反舰导弹方面,驱逐舰通常搭载8-16枚反舰导弹(如052D型配备8枚鹰击-18),而护卫舰因吨位限制,反舰导弹数量多为4-8枚(如056型轻型护卫舰配备4枚鹰击-83)。

反潜能力是两者的共性配置,但驱逐舰凭借更大吨位和更强续航力,可搭载更先进的反潜设备。例如,驱逐舰普遍配备拖曳线列阵声呐、可变深度声呐,甚至双机库可搭载2架反潜直升机(如直-20),形成远中近三层反潜网;护卫舰则多依赖单直升机甲板、轻型反潜鱼雷和火箭深弹,反潜半径相对有限,更适合近海或编队外围反潜。

动力系统与续航能力

动力系统的选择直接影响舰艇的续航力和作战半径。驱逐舰作为远洋作战平台,通常采用燃气轮机或核动力(如美国“提康德罗加”级)作为主动力,部分型号结合柴燃联合动力(CODOG)以兼顾经济性与动力强度。燃气轮机的单机功率大,可使驱逐舰实现30节以上的高航速(如052D型航速超过30节),续航力可达4000海里/18节(以18节经济航速计算),足以支撑跨洋部署。核动力驱逐舰(如美国“福特”级航母配套的“阿利·伯克”级核动力版本)则具备近乎无限续航力,可长期在远海执行任务。

护卫舰的动力系统以柴油机为主,部分先进型号采用柴燃联合动力(CODAG)或全柴动力。柴油机续航力适中,以054A型护卫舰为例,采用4台柴油机,续航力约4000海里/18节,与驱逐舰相当,但高航速较低(约27节)。轻型护卫舰则更依赖柴油机,续航力可能降至3000海里/18节,航速约25节,适合近海巡逻或短距离部署任务。

电子设备与隐身设计

电子设备是驱逐舰“信息中枢”能力的核心。驱逐舰普遍配备先进的相控阵雷达系统,如美国“宙斯盾”系统、中国052D型的“海之星”有源相控阵雷达,可同时跟踪数百个空中、水面目标,并引导防空导弹拦截多批次来袭目标,具备较强的反导指挥能力。舰载电子战系统、数据链设备也更复杂,支持与多艘舰艇、战机协同作战。

护卫舰的电子设备则侧重“区域感知”而非“全域指挥”。雷达系统多采用中小型相控阵雷达或机械扫描雷达,探测距离和目标处理能力有限,通常可跟踪数十个目标。隐身设计方面,驱逐舰更注重整体隐身性能,通过倾斜甲板、一体化桅杆、红外抑制装置等减少雷达反射信号,降低被发现概率;护卫舰的隐身设计相对简化,更侧重外形简洁(如法国“拉斐特”级的折线隐身设计),但隐身效果略逊于驱逐舰。

国际分类差异与发展趋势

不同国家对“护卫舰”和“驱逐舰”的定义存在一定差异。美国海军历史上曾将“佩里”级护卫舰(FFG)定位为中轻型防空反潜舰艇,但其吨位与部分驱逐舰相当(满载约4200吨),后因功能重叠逐步退役。俄罗斯海军则常将大型反潜舰称为“护卫舰”(如“无畏”级),而将防空反舰主力称为“驱逐舰”(如“现代”级)。日本海上自卫队的“护卫舰”(如“秋月”级)虽名为护卫舰,但吨位接近驱逐舰(满载约6800吨),配备先进相控阵雷达和垂直发射系统,实际功能已接近驱逐舰。

近年来,两者功能重叠趋势有所增强,部分国家通过提升护卫舰吨位和配置,使其具备驱逐舰的部分能力(如中国054A型护卫舰配备32单元垂发系统,可兼容防空和反舰导弹),而驱逐舰也因吨位限制,在功能上向精细化、专业化调整。但核心区别仍在于:驱逐舰是“全能型”远洋作战平台,护卫舰是“专精型”区域作战平台,两者共同构成海军编队的“防空、反潜、反舰”作战网络。

总结而言,护卫舰与驱逐舰的本质区别在于任务定位和综合作战能力:驱逐舰以“远洋舰队核心”为目标,具备更强的防空反导、对陆打击和协同指挥能力;护卫舰以“区域专精作战”为核心,侧重反潜、中程防空或近海防御。吨位、武器配置、动力系统和电子设备的差异,共同支撑了两者在海军体系中的不同角色。

现代护卫舰的主要类型有哪些?

现代护卫舰的主要类型有哪些?

现代护卫舰作为水面舰艇的核心力量之一,凭借其多任务适应性和灵活作战能力,被广泛应用于近海防御、远洋护航、舰队防空、反潜反舰等任务。根据作战定位、吨位规模和功能侧重,现代护卫舰主要可分为以下几类:

一、防空护卫舰

防空护卫舰以拦截空中威胁为核心任务,配备先进的防空导弹系统、相控阵雷达和垂直发射装置,重点保护航母战斗群或主力舰艇免受空袭。其设计强调中远程防空能力,可同时追踪多个空中目标并实施拦截。典型代表如德国F124型“萨克森”级护卫舰,搭载APAR有源相控阵雷达和SM-2MR防空导弹,能同时监控120个空中目标,对射程内的敌机和导弹形成有效拦截;中国054B型护卫舰(在建)则采用新型相控阵雷达和垂直发射系统,强化中程防空与区域防空能力的衔接。

二、反潜护卫舰

反潜护卫舰以水下反潜作战为主要使命,装备拖曳线列阵声呐、反潜鱼雷、火箭深弹等设备,并搭载反潜直升机执行远距离搜潜任务。其设计注重水下探测精度和静音航行性能,适合近海反潜和远洋护航。例如中国056型轻型反潜护卫舰,吨位约1300吨,配备新型主被动声呐系统和直-9C反潜直升机,可在浅海区域高效监控潜艇活动;俄罗斯20385型“轰鸣”级护卫舰采用模块化设计,搭载卡-27直升机和“纸鸢”反潜鱼雷,能对水下目标实施深度打击。

三、反舰护卫舰

反舰护卫舰以对海打击为核心能力,配备多联装反舰导弹发射装置(部分采用垂直发射系统),侧重远程反舰火力投送。其防空和反潜配置相对简化,主要执行护航、封锁海域等任务。典型型号如俄罗斯“猎豹”级护卫舰,配备SS-N-25“天王星”反舰导弹,射程130公里,可实现对敌方舰艇的饱和打击;瑞典“维斯比”级护卫舰采用隐身设计,搭载8枚RBS-15反舰导弹,具备近海快速反舰作战能力。

四、多用途护卫舰

多用途护卫舰整合防空、反舰、反潜等多种作战能力,吨位通常在3000-5000吨,强调任务灵活性。其设计均衡,既能参与舰队防空,又能独立执行反舰、反潜任务,适应复杂海域多样化需求。代表型号包括中国054A型护卫舰,配备32单元垂直发射系统(兼顾防空导弹和反潜导弹),搭载直-9直升机,具备综合作战能力;欧洲FREMM多用途护卫舰(法意联合研制)可根据任务需求加装防空、反舰或反潜模块,如法国版本侧重区域防空,意大利版本强化反舰火力。

五、濒海战斗舰(LCS)

濒海战斗舰是美国海军针对濒海区域作战设计的新型护卫舰,强调高速机动性(最大航速超40节)和模块化任务配置,可快速更换反潜、反水雷、特种作战等任务包。其设计突出隐身性和信息化作战能力,吨位约3000吨,主要用于近岸巡逻、反恐和快速反应。典型型号包括美国“自由”级(三体船设计)和“独立”级(铝制三体船设计),通过灵活的任务模块切换,实现“一舰多能”。

六、轻型护卫舰

轻型护卫舰排水量通常在2000吨以下,主要执行近海防御、巡逻、护航等基础任务,火力配置相对简化,注重经济性和适航性。适合中小国家海军快速部署,维护海域安全。例如中国056型护卫舰(吨位约1300吨),配备反舰导弹和轻型防空导弹,具备低成本、高效率的近海防御能力;俄罗斯21631型“暴徒-M”级护卫舰(吨位约950吨),搭载“口径”巡航导弹和AK-630近防炮,可执行近海巡逻和有限打击任务。

这些类型的护卫舰根据各国海军战略需求发展,在吨位、火力和任务定位上各有侧重,但共同构成了现代海军近海防御和远洋护航的核心力量,其性能提升与技术迭代也推动着全球水面舰艇作战体系的持续演进。

中国海军现役护卫舰型号及参数?

中国海军护卫舰作为维护海洋权益、执行近海防御任务的核心力量,近年来随着海军装备现代化进程的加快,逐步形成了以054A、056/056A为主力,辅以少量改进型053H3的装备体系。这些护卫舰在吨位、性能和任务定位上各有侧重,共同构建了中国近海防御的立体化海上屏障。以下将从型号特点、技术参数和任务用途三个维度,为您详细介绍现役护卫舰的具体情况。

一、054A型护卫舰:远洋作战的多面手

054A型护卫舰是中国海军现役最先进的中型护卫舰,也是执行远洋护航、编队防空和远洋训练任务的主力装备。该型舰由沪东中华造船厂和广州黄埔造船厂联合建造,自2008年首舰服役以来,已批量列装超过30艘,成为海军装备体系中的"明星舰艇"。

基本参数:

舰长135米,舰宽16米,吃水深度4.5米,标准排水量约3600吨,满载排水量达4200吨,舰体采用全封闭式设计,具备良好的隐身性能。动力系统为柴-柴联合动力(CODAD),配备4台国产GAT-25000型柴油机,总功率约27000马力,最大航速27节,续航力4000海里/18节,自持力15昼夜,可满足远洋任务需求。舰员编制约180人,通过优化舱室设计实现了高效的人员居住环境。

武器系统:

主炮采用PJ26型单管76毫米隐身舰炮,射速达120发/分钟,射程17公里,兼具对海打击和防空拦截能力。防空作战方面,配备32单元垂直发射系统(VLS),可发射海红旗-16中程防空导弹,射程约40公里,射高20公里,具备拦截低空目标和对空拦截的双重能力。反舰作战主要依靠8枚鹰击-83反舰导弹,采用四联装发射架布置,射程约200公里,具备超视距打击能力。反潜武器包括两座三联装324毫米鱼雷发射管(配备鱼-7轻型反潜鱼雷)、2座火箭深弹发射装置,以及舰载直升机搭载的反潜设备,可实现对水下目标的持续跟踪与打击。

雷达与电子系统:

配备H/LJQ-382型三坐标对空搜索雷达,探测距离约250公里,可同时跟踪多个空中目标;H/LJQ-366型超视距对海搜索雷达,具备较强的低空目标探测能力;火控系统集成了H/PJ-12型730近防炮(部分后期建造的054A已换装1130近防炮),射速4200发/分钟,可拦截亚音速反舰导弹。电子对抗系统采用H/ZJK-4B型舰载指挥控制系统,配合电子支援和干扰设备,可有效应对复杂电磁环境下的作战需求。

舰载直升机:

舰尾设有直升机甲板和机库,可搭载1架直-9C或卡-28反潜直升机,主要执行对潜侦察、反舰导弹中继制导和搜救任务。直-9C配备吊放声呐和反潜鱼雷,可在半径100公里范围内完成对水下目标的搜索与攻击;卡-28则具备更远的滞空时间和更强的反潜载荷,进一步提升了054A的远洋反潜能力。

二、056/056A型护卫舰:近海防御的中坚力量

056型护卫舰是中国海军现役数量最多的轻型护卫舰,主要用于近海巡逻、护渔护航、岛礁防御和日常战备任务。该型舰由多家造船厂分段建造,采用模块化设计,注重经济性和适用性,首舰于2012年服役,目前已列装超过70艘,成为海军近海防御的"中坚力量"。2013年后逐步推出的056A改进型,进一步强化了反潜能力,成为该系列的最新发展型号。

基本参数:

056型舰长89米,舰宽11.14米,吃水4米,标准排水量约1200吨,满载排水量1400吨(056A满载约1500吨)。动力系统为两台国产16PA6V-280STC柴油机,总功率12000马力,双轴推进,最大航速25节,续航力2000海里/18节,自持力15天,人员编制约60人。舰体采用全隐身设计,上层建筑简洁,雷达反射面积小,适合在复杂岛礁环境中隐蔽行动。

武器系统:

主炮采用PJ26型单管76毫米舰炮,射速120发/分钟,射程17公里,可打击水面舰艇和近岸目标。反舰作战配置4枚鹰击-83反舰导弹(部分早期型号为鹰击-82),采用双联装发射架,具备对小型舰艇和中程打击能力。防空方面,056基础型未配备专门近防系统,主要依靠舰炮防空;056A改进型则加装了2座FL-3000N近程防空导弹系统,射程约9公里,可拦截低空反舰导弹。反潜武器包括2座三联装324毫米鱼雷发射管、2座火箭深弹发射装置,056A进一步加装了拖曳线列阵声呐,大幅提升了对水下目标的探测距离和精度。

雷达与电子系统:

配备H/LJQ-342型对海/低空搜索雷达,对小型目标探测距离约80公里;H/LJQ-354型三坐标对空搜索雷达,可跟踪中低空目标。电子系统采用简化版H/ZJK-4B型指挥控制系统,配合光电探测设备,实现对目标的跟踪与火力引导。056A改进型新增了数据链系统,可与其他舰艇、飞机形成协同作战网络,提升信息化作战能力。

任务特点:

056/056A型护卫舰凭借吨位适中、性价比高的特点,可大量部署在南海、东海等海域,执行日常巡逻、岛礁警戒、护航护渔等任务。其设计强调"小而精",虽单舰火力有限,但凭借数量优势和网络化作战能力,可构建覆盖数百公里海域的立体防御网。056A的拖曳声呐和反潜鱼雷配置,使其在岛礁周边海域具备较强的反潜能力,有效应对水下蛙人渗透和小型潜艇威胁。

三、053H3型护卫舰:现役的过渡性型号

053H3型护卫舰是上世纪90年代末至21世纪初建造的改进型护卫舰,北约代号"江卫Ⅱ"级,是中国海军从"江湖"级向现代化护卫舰过渡的代表性装备。目前该型舰共建造8艘,主要部署在东海和南海舰队,执行二线任务和训练任务,逐步被056系列替代,但仍在发挥余热。

基本参数:

舰长115米,舰宽14米,吃水4米,标准排水量2250吨,满载排水量约2300吨。动力系统为两台18E390VA柴油机,总功率14400马力,双轴推进,最大航速27节,续航力4000海里/18节,人员编制180人。舰体采用全封闭舰艏设计,上层建筑结构紧凑,整体隐身性能较早期型号有明显提升。

武器系统:

主炮为双管100毫米舰炮,射速约40发/分钟,射程16公里,兼具对海和对陆打击能力。反舰导弹采用8枚鹰击-83(部分早期型号为鹰击-82)反舰导弹,采用四联装发射架布置,射程约180公里,具备超视距打击能力。防空作战配置8联装海红旗-7近程防空导弹,射程约15公里,可拦截低空来袭目标,后期部分舰只进行了升级改装,加装了小型垂直发射系统,提升了防空火力密度。反潜武器包括两座三联装324毫米鱼雷发射管、2座火箭深弹发射装置,舰载直升机采用直-9C反潜直升机,可执行有限的反潜任务。

雷达与电子系统:

配备H/LJQ-381型对空搜索雷达,H/LJQ-343型对海搜索雷达,火控系统采用345型火控雷达,可同时引导主炮和反舰导弹。电子系统采用H/ZJ-9型指挥控制系统,配合GPS导航和数据链,具备基本的信息化作战能力。该型舰电子设备虽较现代化型号有所简化,但仍能满足近海防御的基本需求。

现状与任务:

053H3型护卫舰虽已逐步退出一线作战序列,但凭借可靠的性能和较低的维护成本,仍在担负近海巡逻、训练、护航等任务。部分舰只已进行改装,如加装新型导航设备、数据链系统和无人机控制设备,以适应新时代近海防御需求。该型舰的存在,也为中国海军护卫舰装备发展提供了宝贵的技术积累和使用经验。

以上三种型号的护卫舰构成了中国海军现役护卫舰的核心体系,从近岸防御的056/056A,到远洋作战的054A,再到过渡型号053H3,不同舰艇在吨位、火力和任务定位上形成互补,共同保障了中国海洋权益的维护和海上安全的稳定。随着海军装备更新换代的持续推进,新型护卫舰的技术水平和作战能力将不断提升,为中国海军走向深蓝提供更坚实的支撑。

护卫舰的作用和任务是什么?

护卫舰的主要作用

护卫舰作为海上力量的重要组成部分,在不同场景下承担着多种核心作用,是维护海洋安全的多面手。其基础作用体现在对特定海域和目标的持续掌控上,通过搭载多样化的武器系统和设备,为海上行动提供全方位的支持。

护卫舰在区域防空防御中发挥着关键作用。它们通常配备中程防空导弹系统和近程防御武器,能够在一定范围内构建防空屏障。例如,部分护卫舰装备的垂直发射防空导弹系统,可快速响应来自空中的威胁,拦截敌方战机、巡航导弹或无人机等目标。在舰队编队航行时,护卫舰会根据威胁等级调整部署位置,与预警机、驱逐舰形成协同防御体系,确保己方舰艇、港口或重要设施免受空中打击。防空作战中,护卫舰的雷达系统能实时捕捉低空、超低空目标,配合电子干扰设备,有效削弱敌方武器的突防能力,保障作战区域的空中安全。

反舰作战是护卫舰的核心任务之一。它们通过携带反舰导弹、鱼雷和舰炮等装备,可对敌方水面舰艇实施精确打击。反舰导弹具备远射程和高命中率,能够在复杂海况下锁定移动目标,甚至对小型舰艇或近海目标形成威慑。当执行反舰任务时,护卫舰可单独行动或作为舰队的一部分,利用地形掩护(如沿海浅水区)接近敌方舰艇,发起饱和攻击。例如,在沿海防御场景中,护卫舰依托岸基雷达支援,对靠近本国海岸线的敌方舰艇实施快速反应打击,阻止其进入关键海域,保护本国海上交通线和沿海设施安全。

反潜作战能力是护卫舰不可或缺的作用之一。面对水下潜艇的隐蔽威胁,护卫舰通过搭载声呐系统、反潜直升机和反潜武器,构建立体反潜网。舰艏声呐和拖曳线列阵声呐可在不同深度和距离范围内探测潜艇信号,配合舰载直升机的吊放声呐和磁异探测仪,扩大搜索范围。反潜作战中,护卫舰通过发射反潜鱼雷、深弹或火箭深弹,对可疑水下目标进行驱离或摧毁。在航母战斗群或大型舰艇编队中,护卫舰的反潜任务尤为重要,它们通常部署在编队外围,防止敌方潜艇渗透,保障主力舰艇的航行安全。

护卫舰的典型任务

护卫舰的任务场景覆盖日常战备、应急救援、国际行动等多个领域,其任务执行的灵活性和适应性使其成为各国海军的常备力量。

日常战备巡逻是护卫舰最基础的任务之一。为维护国家海洋权益和海上安全,护卫舰会定期在领海、专属经济区或重要航道执行巡逻任务。巡逻过程中,船员通过雷达、光电设备和电子侦察系统,监控海域内的船只动态、气象水文变化及潜在威胁。例如,在南海等争议海域,护卫舰的常态化巡逻可有效震慑非法入侵行为,保护本国渔业资源和海上设施。巡逻任务中,护卫舰还会进行实战化演练,模拟遭遇海盗、不明船只或军事挑衅等场景,提升船员的应急处置能力和武器操作熟练度,确保在突发情况下能迅速形成战斗力。

联合演习与训练是护卫舰提升作战能力的重要途径。各国海军会定期组织多军种联合演习,护卫舰参与防空、反舰、反潜、两栖支援等科目训练。例如,在防空演习中,护卫舰与驱逐舰协同,演练雷达组网、多目标拦截、电子对抗等流程;在两栖作战演习中,护卫舰会模拟对滩头阵地的火力压制,为登陆部队开辟通道。通过演习,船员能熟悉不同舰艇的战术配合,优化指挥链路和武器系统的操作流程,同时与其他军种(如海军航空兵、陆战队)建立协同默契,确保在未来实战中形成高效的联合作战体系。

海上搜救与救灾任务体现了护卫舰的非战争军事价值。当发生台风、海啸等自然灾害或海上事故时,护卫舰可快速响应并执行救援任务。例如,在沿海地区遭遇强台风后,护卫舰会运送救援物资、医疗设备和专业救援人员前往受灾区域,协助转移被困群众,抢修海上通信设施。在海上搜救行动中,护卫舰通过舰载直升机、救生艇和水下搜救设备,对遇险船只和落水人员进行定位和救援。此外,护卫舰还会参与国际人道主义救援行动,如向受灾国家运送药品、粮食等物资,展现海上力量的和平使命。

国际维和与护航行动是现代护卫舰的重要任务之一。随着全球海上贸易的发展,海盗、恐怖主义等非传统安全威胁日益突出。许多国家的护卫舰会加入国际护航编队,在亚丁湾、索马里海域等危险区域执行反海盗任务,保护国际商船队的安全。例如,中国海军护航编队在亚丁湾执行任务时,护卫舰通过定期巡逻、登临检查等方式,驱离可疑船只,保障商船安全通行。此外,护卫舰还会参与联合国维和行动,在冲突地区的沿海部署,协助维护当地海上秩序,运送人道主义援助物资,为地区和平稳定贡献力量。

战时作战任务是护卫舰在军事冲突中的核心使命。在大规模海战中,护卫舰作为舰队的“多面手”,会执行防空、反舰、反潜和火力支援等任务。在防空作战中,护卫舰拦截敌方来袭的飞机和导弹,保护旗舰和主力舰艇;在反舰作战中,护卫舰与驱逐舰、潜艇协同,对敌方舰队发起饱和攻击,摧毁其舰艇和火力平台;在反潜作战中,护卫舰搜索并消灭敌方潜艇,确保己方舰队的航行安全。此外,护卫舰还会直接支援两栖登陆作战,通过舰炮和导弹对滩头防御工事实施火力压制,为登陆部队开辟安全通道,在登陆初期发挥关键作用。

护卫舰的作用和任务随着海洋安全形势的变化不断拓展,从传统的单一作战功能向多功能、综合性海上平台发展,在维护国家利益、保障海上安全和参与国际行动中发挥着不可替代的作用。

护卫舰吨位一般是多少吨?

护卫舰吨位一般是多少吨?

护卫舰作为现代海军中用途广泛的水面舰艇,其吨位大小直接反映了舰艇的任务能力、搭载装备和作战范围。不同国家、不同设计定位的护卫舰,吨位差异较大,通常可根据排水量分为轻型、中型和重型三个类别,以下是具体说明:

一、轻型护卫舰:吨位较小,侧重近岸任务

轻型护卫舰(又称“近海护卫舰”)是吨位最小的护卫舰类型,通常以近海巡逻、反潜、反海盗等任务为主,部分也可承担有限的防空或反舰任务。其标准排水量(不含燃料、弹药等)多在500吨至1500吨之间,满载排水量普遍低于2000吨。

这类舰艇体型小巧,机动性强,适合在近岸浅水区或狭窄海域执行任务,动力系统以柴油动力为主,续航力通常在3000海里至5000海里(18节航速下),可搭载1-2架轻型直升机或无人机,装备中小型反舰导弹、近程防空导弹和反潜鱼雷。例如,中国的056型护卫舰满载排水量约1300吨,俄罗斯的“暴徒-M”级护卫舰满载排水量约950吨,法国的“花月”级护卫舰满载排水量约3200吨(部分资料中可能归类为中型),但多数轻型护卫舰吨位集中在1000吨左右。

轻型护卫舰主要用于沿海国家的近海防御,或作为大国海军的“兵力投送前哨”,例如在岛礁巡逻、打击海盗、保护海上交通线等任务中发挥作用。由于吨位限制,其远洋作战能力有限,难以长时间脱离岸基支援执行复杂任务。

二、中型护卫舰:吨位适中,兼顾近海与远洋能力

中型护卫舰是现代护卫舰的主力类型,吨位范围通常在2000吨至4500吨之间,满载排水量多为3000吨左右,部分先进型号可达4000吨以上。这类舰艇设计更注重多用途能力,可同时执行反潜、防空、反舰任务,部分还具备有限的对陆打击能力,适合在中近海(200-2000海里)执行作战任务,甚至可伴随航母编队进行远洋部署。

中型护卫舰通常配备完善的舰载系统:如先进的相控阵雷达(部分型号)、垂直发射系统(可发射防空导弹、反舰导弹)、直升机甲板(通常搭载1架中型反潜直升机),以及鱼雷、火箭深弹等反潜装备。例如,中国的054A型护卫舰满载排水量约4200吨,韩国的“仁川”级护卫舰满载排水量约3200吨,俄罗斯的20385型护卫舰满载排水量约2200吨,意大利的“西北风”级护卫舰满载排水量约3300吨。

中型护卫舰的优势在于平衡了吨位、成本与作战能力,既能满足大国海军的区域防空、远洋护航需求,也能作为中小国家海军的主力舰艇。例如,在亚丁湾护航行动中,多国海军常派遣中型护卫舰执行常态化巡逻任务,其续航力(通常5000海里以上)和自持力(30天左右)可支撑中远距离任务。

三、重型护卫舰:吨位接近驱逐舰,强调远洋与综合作战能力

重型护卫舰(部分国家也称“远洋护卫舰”)吨位通常在4500吨至7000吨之间,接近或达到驱逐舰的吨位标准,主要用于伴随航母编队执行远洋作战、区域防空、反导等核心任务,部分型号甚至可独立承担远洋制海权争夺。

这类舰艇配备更先进的舰载系统:大型相控阵雷达(如以色列“EL/M-2248”主动相控阵雷达)、垂直发射系统(可兼容防空导弹、反舰导弹、巡航导弹)、直升机库(可搭载2架反潜直升机),以及电子战、声呐等设备。例如,法国与意大利联合研制的FREMM护卫舰满载排水量约6000吨,日本的“秋月”级护卫舰满载排水量约6800吨,中国的054B型护卫舰(在建)满载排水量预计达5000吨以上。

重型护卫舰的设计更强调“驱逐舰化”,例如FREMM级可搭载“紫菀-15/30”防空导弹、“飞鱼”反舰导弹,并具备一定的对陆打击能力,其吨位和性能已接近传统驱逐舰。在大国海军中,重型护卫舰常作为航母编队的“防空屏护舰”或“反潜主力舰”,在远海作战中承担核心任务。

四、吨位差异的影响因素

护卫舰吨位差异主要源于任务定位、搭载装备和国家需求:

- 任务需求:侧重近岸巡逻的国家(如部分东南亚国家)倾向轻型护卫舰;需远洋护航、参与国际行动的国家(如中国、俄罗斯)多发展中型或重型护卫舰。

- 技术装备:垂直发射系统、相控阵雷达、直升机等大型设备会显著增加吨位,例如配备垂发系统的中型护卫舰普遍比同吨位无垂发的舰艇成本更高、作战能力更强。

- 区域环境:在高海况、深海作战需求下(如大西洋、太平洋),舰艇需更大吨位以增强稳定性,例如欧洲的重型护卫舰设计更强调抗风浪能力。

总结

护卫舰的吨位范围从轻型的500吨至重型的7000吨不等,具体需结合任务场景判断:

- 轻型:1000吨以下,近岸巡逻为主;

- 中型:2000-4500吨,近海/远洋多用途作战;

- 重型:4500吨以上,接近驱逐舰,强调远洋综合作战。

现代护卫舰正朝着“吨位更大、功能更强、隐身化与信息化”方向发展,部分型号吨位已突破传统界限,成为兼具驱逐舰与轻型航母特征的“多面手”舰艇。

“护卫舰类型、中国现役型号参数及吨位作用任务是什么?” 的相关文章

武警的职责和任务有哪些?武警和解放军有什么区别?

武警武警是中国人民武装警察部队的简称,作为国家重要的武装力量,武警部队承担着维护国家安全和社会稳定的重要职责。武警官兵必须严格遵守国家法律法规和部队纪律,服从命令,听从指挥,确保在任何情况下都能高效完成任务。武警部队的日常训练非常严格,官兵们需要掌握各种军事技能,包括格斗、射击、战术演练等。这些训练…

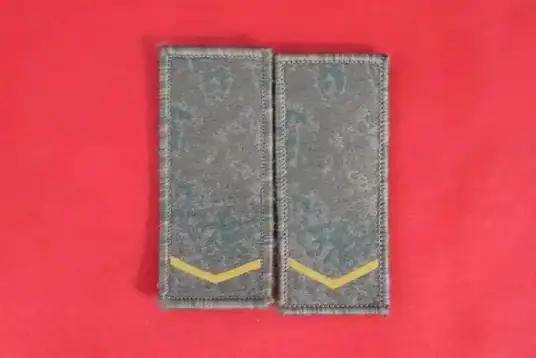

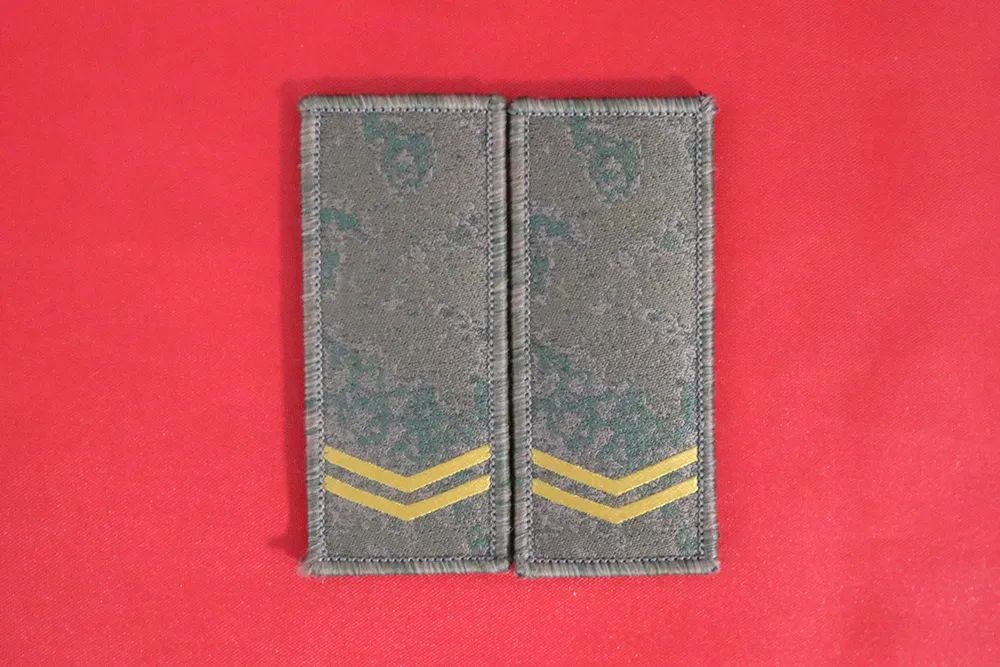

军装有哪些种类和级别区分?如何辨别真假军装和军衔?

军装军装是军队的重要标志,它代表着纪律、荣誉和身份。每个国家的军装设计都经过精心考虑,以体现其军事文化和传统。军装通常包括制服、帽子、肩章和徽章等元素,这些细节不仅美观,还承载着特定的含义。军装的颜色和样式往往与作战环境相关。例如,迷彩服的设计是为了在野外环境中提供隐蔽性,减少被敌人发现的风险。而正…

军徽的起源、设计和使用规范有哪些?

军徽军徽是军队的重要标志。军徽设计需要遵循严格规范。军徽元素包括图案、颜色和文字。图案通常具有象征意义。颜色选择体现国家特色。文字部分标注部队信息。军徽使用场合有明确规定。军徽出现在军服上。军徽出现在军事文件中。军徽出现在军事建筑物上。军徽使用必须保持庄重。军徽制作材料有特殊要求。军徽采用金属或纺织…

士兵的日常训练内容有哪些?如何成为合格士兵及军衔等级划分?

士兵的日常训练内容有哪些?士兵的日常训练内容涵盖了体能、技能和战术等多个方面,旨在全面提升战斗力。体能训练是基础,包括长跑、俯卧撑、仰卧起坐和障碍跑等项目。这些活动帮助士兵增强耐力、力量和速度,确保他们能够适应高强度任务。训练通常安排在早晨或下午,持续数小时,并根据季节和任务需求调整强度。士兵们通过…

列兵是什么军衔,在军队中属于什么级别?

列兵是什么军衔,在军队中属于什么级别?列兵是中国人民解放军军衔体系中的最低军衔等级。作为入伍新兵最初获得的军衔,它标志着士兵职业生涯的起点。列兵通常需要完成基础军事训练,逐步适应部队生活和作战要求。在陆军、海军、空军等各军种中,列兵都属于士兵序列的入门级别。列兵在军队中承担基础性任务,包括日常勤务、…

上等兵是什么军衔?在部队中属于什么级别?

上等兵上等兵是军队中的一个军衔等级。许多国家的军队都设有上等兵这一军衔。上等兵通常位于列兵之上。上等兵属于士兵军衔。军衔制度有助于明确军人的等级和职责。上等兵的晋升通常需要满足一定条件。士兵需要表现出良好的军事素养。日常训练成绩必须达到优秀标准。遵守纪律是基本要求。服役年限也是一个重要因素。具体的晋…