导弹知识百科:类型用途、制导原理、先进型号及各国技术对比

摘要:导弹你好呀!导弹是一种依靠自身动力装置推进、通过制导系统控制飞行轨迹,最终命中目标的精确打击武器。它和我们平时看到的炮弹、火箭弹不太一样,核心区别在于拥有自主控制飞行的能力,能根据目标位置调整路线,实现“指哪打哪”的效果。下面我会用简单的方式,带你了解导弹的基本情况。一、导弹的分类方式导弹的种类很多…

导弹

你好呀!导弹是一种依靠自身动力装置推进、通过制导系统控制飞行轨迹,最终命中目标的精确打击武器。它和我们平时看到的炮弹、火箭弹不太一样,核心区别在于拥有自主控制飞行的能力,能根据目标位置调整路线,实现“指哪打哪”的效果。下面我会用简单的方式,带你了解导弹的基本情况。

一、导弹的分类方式

导弹的种类很多,可以从不同角度进行划分,常见的有以下几种:

按射程划分,导弹可以分为近程导弹(射程通常小于1000公里)、中程导弹(1000公里到5000公里)、远程导弹(5000公里到8000公里)和洲际导弹(超过8000公里)。洲际导弹一般用于战略威慑,能对远距离目标实施打击。

按发射平台划分,导弹可以从陆地、海洋、空中、水下等不同载体发射。比如从地面发射的地对地导弹,从舰艇发射的海对空导弹,从飞机发射的空对地导弹,还有从潜艇发射的潜射导弹。不同的发射平台让导弹的使用场景更加灵活。

按飞行弹道划分,导弹主要分为弹道导弹和巡航导弹。弹道导弹发射后会先垂直升空,然后在大气层外依靠惯性飞行,像抛射炮弹一样划过一条固定的抛物线,最后再入大气层打击目标。巡航导弹则像飞机一样在大气层内低空飞行,能灵活避开障碍物,适合打击小型或移动目标。

二、导弹的基本组成部分

导弹要完成“发射-制导-命中”的全过程,需要多个关键部分协同工作,每个部分都有独特的作用:

战斗部是导弹的“武器核心”,里面装着炸药、核弹头或其他杀伤装置,比如高爆弹头能通过爆炸产生冲击波和破片摧毁目标,子母弹可以释放小炸弹打击集群目标,核弹头则通过核爆炸产生巨大的杀伤效果。

动力系统是导弹的“发动机”,负责提供飞行的推力。常见的动力系统有固体燃料火箭发动机,它结构简单、反应速度快,发射前可以提前装填,接到指令后直接点火;液体燃料火箭发动机推力更大,能长时间工作,适合需要大推力的导弹;还有喷气发动机,比如涡轮喷气发动机,适合在大气层内长时间巡航的导弹,像巡航导弹就常用这种发动机。

制导系统是导弹的“大脑”,决定了导弹能不能准确命中目标。常见的制导方式有惯性制导,通过内部的陀螺仪和加速度计计算位置,不需要外部信息就能飞行;地形匹配制导,导弹会扫描地面地形,和预设地图比对,调整飞行高度;寻的制导则是通过雷达、红外等传感器“看”到目标,主动寻找并跟踪目标。

弹体结构包括弹身、弹翼和尾翼,弹身是容纳各部件的“骨架”,弹翼提供升力,尾翼保证飞行稳定,就像飞机的机翼和尾翼一样,让导弹在空中保持平衡,不会跑偏。

电源系统是导弹的“能量站”,为制导系统、动力系统等提供电力,通常由电池或小型发电机组成,确保导弹在飞行过程中各部件正常工作。

三、导弹的工作原理

导弹从发射到命中目标,大致经历三个阶段:发射与爬升、制导与飞行、末端攻击。

发射阶段,导弹被从发射架、发射车或发射管中推出,动力系统点火,产生强大的推力让导弹离开发射平台。如果是地对地导弹,发射初期通常会垂直升空,快速爬升至一定高度,然后根据制导系统的指令调整飞行方向。

制导与飞行阶段,导弹依靠制导系统不断修正飞行轨迹。比如惯性制导的导弹,会持续计算自身位置和速度,确保沿着预定路线飞行;而寻的制导的导弹,会通过雷达或红外传感器扫描目标区域,一旦锁定目标,就会不断调整方向,像追风筝一样跟踪目标。

末端攻击阶段,导弹接近目标时,战斗部与弹体分离或引爆,根据战斗部类型产生相应的杀伤效果。比如高爆弹头会在空中爆炸,产生的冲击波和破片摧毁目标;如果是侵彻弹头,可能会直接穿透建筑或装甲后再爆炸。

需要注意的是,不同类型的导弹飞行特点不同。弹道导弹在发射后,会先冲出大气层,进入一段无动力的“惯性飞行”阶段,直到接近目标时才重新进入大气层,这种“抛物线式”的飞行很难被拦截;而巡航导弹则像飞机一样在低空持续飞行,通过地形起伏躲避雷达探测,飞行路线更复杂,突防能力更强。

四、导弹的主要用途

导弹的用途非常广泛,从军事作战到民用领域都有应用:

军事上,导弹是现代战争的核心武器之一。战略导弹主要用于打击敌方的战略目标,比如指挥中心、军事基地、核设施等,通过大规模杀伤或威慑阻止敌方行动;战术导弹则用于战场近距离支援,比如打击敌方坦克、装甲车、导弹发射车等,配合地面部队作战。

在非军事领域,导弹技术也有很多应用。比如卫星发射,运载火箭本质上就是经过改装的洲际导弹,通过多级火箭发动机推动卫星进入太空;还有反卫星导弹,可以通过摧毁卫星来争夺太空优势;另外,一些国家还在研究用导弹拦截来袭的导弹,也就是反导系统,保护本国重要目标。

随着科技发展,导弹的用途也在不断拓展,比如无人机导弹(用无人机携带导弹打击目标)、电磁脉冲导弹(通过电磁脉冲瘫痪敌方电子设备)等新型应用正在逐步出现。

五、导弹的发展历程

导弹的发展可以追溯到二战时期,当时德国为了扭转战局,研发了V-1和V-2火箭。V-1是世界上第一种巡航导弹,外形像一架小型飞机,依靠喷气发动机飞行;V-2是第一种弹道导弹,能飞行数百公里,虽然精度不高,但开创了弹道导弹的技术先河。

二战后,导弹技术在各国迅速发展。美国和苏联在冷战期间展开激烈竞赛,研发出射程更远、精度更高的导弹,比如苏联的SS-20中程导弹、美国的“潘兴”导弹,以及后来的潜射弹道导弹(如美国“北极星”导弹、苏联“台风”导弹)。这一时期,导弹的制导系统和动力系统都有了质的飞跃,精度和可靠性大幅提升。

进入21世纪后,导弹技术更强调精确打击和多平台协同。现代导弹不仅能实现“点穴式”打击,还能通过卫星、无人机等外部平台进行目标定位和通信控制,部分导弹甚至具备隐身能力,难以被雷达探测。同时,反导技术也在发展,各国开始研发能拦截导弹的“反导导弹”,形成了“矛与盾”的对抗。

从最初的简单火箭到如今的智能导弹,导弹技术的进步不断改变着战争形态和国防安全格局,未来还会朝着更精准、更智能、更隐蔽的方向发展,持续影响着人类社会的安全与和平。

导弹的类型及各自用途是什么?

导弹是依靠自身动力装置推进,并通过制导系统精确控制飞行轨迹,最终命中目标的精确打击武器。根据不同的用途和发射平台,导弹可以分为多种类型,每种类型都有其特定的作战目标和应用场景。

地地导弹

从地面发射装置发射,主要用于打击地面或地下目标,是地面部队远程火力支援的核心装备。按射程可分为洲际弹道导弹(射程超过8000公里)、中程弹道导弹(射程1000-5500公里)和近程弹道导弹(射程通常小于1000公里)。洲际弹道导弹主要承担战略核打击任务,可对敌方纵深的重要军事设施、政治中心等进行毁灭性打击,是大国战略威慑的重要手段。中程弹道导弹多用于区域冲突,可快速打击敌方的导弹发射阵地、防空系统等关键目标。近程弹道导弹则在战术层面发挥作用,为地面部队提供直接火力支援,打击敌方前沿阵地、装甲集群等。

地空导弹

从地面固定或机动发射装置发射,专门用于拦截空中来袭目标,保护己方空域安全。这类导弹根据射程可分为远程防空导弹(射程超过100公里)、中程防空导弹(射程30-100公里)和近程防空导弹(射程小于30公里)。远程防空导弹主要用于拦截高空高速目标,如战略轰炸机、侦察机等,保护城市、大型军事基地等战略要地。中程防空导弹可有效拦截战斗机、巡航导弹等,是野战防空的主力。近程防空导弹则常用于近距离防御,如机场、导弹阵地周边,应对低空突防的无人机、直升机等威胁。

反舰导弹

从陆地、舰艇、飞机或潜艇等平台发射,专门打击水面舰艇、两栖登陆工具等海上目标。根据发射平台可分为岸基反舰导弹(部署在沿海地区)、舰舰反舰导弹(舰艇之间互相攻击)、潜舰反舰导弹(潜艇水下发射)和空舰反舰导弹(飞机挂载发射)。反舰导弹的射程从数十公里到数百公里不等,通过主动雷达或卫星制导,命中舰艇后可产生巨大的爆炸威力,瘫痪甚至击沉敌方舰艇。在现代海战中,反舰导弹是封锁海峡、打击航母战斗群、保护己方港口的核心武器。

潜地导弹

由战略核潜艇发射,主要用于对地面固定目标实施战略核打击。由于潜艇可在水下隐蔽航行,潜地导弹具有极强的突然性和生存能力,是“三位一体”核打击力量中的关键一环(其他两环为洲际导弹和战略轰炸机)。潜地导弹通常采用固体燃料推进,射程可达数千公里,可携带核弹头或常规弹头,执行核威慑或对敌方重要目标的打击任务。其隐蔽性和机动性使得敌方难以提前侦测和拦截,确保在核战争中具备二次反击能力。

空地导弹

从飞机(轰炸机、战斗机、攻击机等)上发射,打击地面、水面或空中目标。根据用途可分为对地攻击导弹(打击地面固定/移动目标)、反辐射导弹(专门攻击雷达系统)和空地反舰导弹(打击水面舰艇)。对地攻击导弹如“战斧”巡航导弹,可低空飞行规避雷达,精确打击敌方的指挥中心、桥梁、隧道等目标。反辐射导弹通过追踪敌方雷达的电磁信号,直接命中雷达天线,瘫痪其防空预警系统,为后续空袭创造条件。空地反舰导弹则由战斗机挂载,用于对敌方舰艇实施突袭,弥补水面舰艇火力覆盖的不足。

空空导弹

由战斗机、轰炸机等航空器发射,主要用于空战中摧毁敌方飞机、直升机、无人机等空中目标,夺取制空权。根据射程可分为近距格斗导弹(射程通常小于20公里,用于近距离缠斗)和中距拦射导弹(射程20-100公里,用于超视距攻击)。近距格斗导弹采用红外制导,可锁定敌机尾焰或热源,通过近距离爆发性攻击实现“一击必杀”。中距拦射导弹多采用主动雷达制导,具备“发射后不管”能力,可在远距离锁定多个目标,实施饱和攻击,是现代空战中远程制空的核心武器。

反辐射导弹

一种特殊的战术导弹,专门用于攻击敌方的雷达系统。敌方雷达是防空体系的“眼睛”,反辐射导弹通过追踪雷达的电磁辐射信号飞行,直接命中雷达站或预警机的雷达天线,使其失去探测能力。这类导弹广泛应用于电子战中,例如在空袭行动前,先由反辐射导弹摧毁敌方防空雷达,瘫痪其防空网,再派遣轰炸机或战斗机进行后续攻击。常见的型号如美国的AGM-88“哈姆”反辐射导弹,可快速压制敌方的地面防空系统。

反装甲导弹

主要用于摧毁坦克、装甲车、碉堡等装甲目标和坚固工事。根据发射方式可分为便携式(单兵或班组携带)、车载式和机载式。便携式反装甲导弹如“标枪”导弹,采用“发射后锁定”技术,可从隐蔽位置对坦克顶部装甲发起攻击(坦克顶部装甲较薄弱),有效应对敌方装甲集群。车载或机载反装甲导弹则可在较大范围内对装甲目标实施打击,在城市巷战或野外作战中,能快速摧毁敌方的装甲力量,支援地面部队推进。

不同类型的导弹通过精准的分类和设计,在现代战争中发挥着不可替代的作用,从战略威慑到战术打击,从空域防御到海上封锁,全方位构建了现代战场的火力体系。

世界上最先进的导弹是什么?

导弹技术的发展涉及多个关键维度,包括射程、速度、精度、突防能力和制导系统等。由于不同类型的导弹(如洲际弹道导弹、高超音速导弹、防空导弹、反舰导弹等)在设计目标和应用场景上差异显著,很难简单定义“最先进”的单一型号。以下从主流导弹类型出发,结合公开技术信息和各国研发进展,介绍当前在技术领域领先的代表性型号。

一、洲际弹道导弹(ICBM):战略威慑的核心装备

洲际弹道导弹作为战略核力量的重要载体,射程通常超过8000公里,具备全球打击能力。其先进程度体现在分导式多弹头技术、再入大气层机动性和抗干扰能力上。

中国的东风-41洲际弹道导弹是目前公开信息中技术水平较高的型号之一。该导弹采用三级固体燃料推进系统,最大射程可达1.4万公里,可携带6-10枚分导式多弹头(MIRV),每个弹头具备独立制导和机动能力,命中精度(CEP)约100米以内。东风-41的发射平台为公路机动或铁路机动车载系统,具备快速反应和隐蔽性,能有效突破反导系统拦截。

俄罗斯的“萨尔马特”洲际弹道导弹同样备受关注。该导弹最大射程超过1.8万公里,采用液体燃料推进,可携带10枚重型分导式多弹头或单枚40吨当量的核弹头。其设计特点是具备极强的突防能力,配备了新型诱饵和干扰系统,能够规避当前主流反导雷达的探测。“萨尔马特”的射程覆盖全球,且对发射井的适应性强,可部署在固定阵地或铁路机动平台。

美国的“民兵-3”洲际弹道导弹虽已服役数十年,但通过持续升级仍保持技术优势。该导弹射程约1.3万公里,采用分导式多弹头设计,最多可携带3枚核弹头,改进后的制导系统使命中精度提升至120米以内。其地下井发射模式配合快速反应程序,仍具备战略威慑价值。

二、高超音速导弹:突破现有防御体系的“尖兵”

高超音速导弹以5倍音速以上的飞行速度和全程大气层内机动能力为核心特征,是近年来各国重点研发的颠覆性装备。其技术先进性体现在气动布局、动力系统和末端突防能力上。

俄罗斯的“先锋”高超音速滑翔飞行器(HGV)搭载于RS-28“萨尔马特”洲际导弹之上,采用“助推-滑翔”弹道模式,飞行速度可达20马赫(约24500公里/小时),射程无官方明确数据,但根据射程覆盖需求推测可达1.5万公里以上。“先锋”的弹头具备“水漂弹”式机动能力,可在再入大气层过程中进行不规则轨迹变轨,目前全球反导系统难以拦截。

中国的东风-17高超音速导弹是另一款代表性型号。该导弹采用乘波体气动布局,以东风-21D的常规反舰技术为基础,射程约2000公里,最大速度超过5马赫。其独特的水漂弹道使其在飞行过程中难以被雷达锁定,末端具备垂直俯冲攻击能力,可对航母等大型水面目标实施精确打击。东风-17的发射平台为高机动性车载系统,具备快速部署和隐蔽性。

美国的“高超音速攻击巡航导弹”(HACM)仍处于测试阶段,采用吸气式超燃冲压发动机,最大速度可达5-6马赫,射程约900公里。该导弹由B-52H战略轰炸机挂载,具备灵活的空射能力,但其技术成熟度和实战部署时间晚于中俄同类装备。

三、防空导弹:区域反导的“盾牌”

防空导弹系统的先进程度取决于拦截高度、反应时间、多目标跟踪能力和抗电子干扰能力。近年来,远程防空与反导一体化成为主流发展方向。

美国的“萨德”(THAAD)末段高空区域防御系统是目前全球最先进的反导系统之一。该系统采用车载机动发射,拦截高度可达150公里,射程覆盖300公里,可拦截射程3500公里以内的中程弹道导弹。其AN/TPY-2雷达具备X波段探测能力,能在大气层外对弹道目标进行持续跟踪,具备有限的大气层内拦截能力。

俄罗斯的S-500“普罗米修斯”防空导弹系统整合了远程防空与反导功能,最大射程400公里,拦截高度达180公里,可同时跟踪10个弹道目标并实施拦截。S-500的雷达系统具备反隐身能力,能有效探测第五代战机和低空突防目标,其拦截弹“40N6M”的杀伤半径超过传统防空导弹,对高超音速目标的拦截概率显著提升。

中国的红旗-9B远程防空导弹系统已实现全面国产化,最大射程200公里,具备垂直发射和多目标拦截能力。其采用主动雷达制导,配合火控系统可同时跟踪6个目标并引导导弹进行打击,对低空飞行的巡航导弹和战术弹道导弹具备拦截能力。红旗-9B的舰载版(海红旗-9B)已装备于052D型驱逐舰,成为航母编队的重要防空屏障。

四、反舰导弹:海战场的“撒手锏”

反舰导弹的技术先进性体现在射程、速度、隐身能力和多平台适配性上,近年来超音速、亚音速结合以及垂直发射成为主流趋势。

中国的鹰击-21反舰导弹是舰载高超音速反舰的典型代表。该导弹由055型万吨驱逐舰垂直发射,射程超过1000公里,最大速度可达6-8马赫,采用“一弹多用”设计,可兼容舰载和潜射平台。鹰击-21的高超音速飞行使其突破现有航母防御圈的概率大幅提升,其末端俯冲攻击的动能杀伤效果可对万吨级舰艇造成毁灭性打击。

俄罗斯的“俱乐部”(Club)潜射反舰导弹系统虽已服役多年,但通过模块化升级保持技术优势。该导弹射程约300公里(潜射),速度2.5马赫,采用亚音速巡航+末端超音速突防的混合模式,具备隐身气动外形和卫星制导能力,可由潜艇、水面舰艇和飞机多平台发射,对中小型舰艇和近海目标威胁显著。

美国的“标准-6”(SM-6)防空反舰导弹整合了防空与反舰双重功能,射程400公里,最大速度3.5马赫,具备“一弹多能”特性。该导弹由宙斯盾系统控制,可拦截高空弹道导弹、低空反舰导弹和水面舰艇,其主动雷达导引头配合数据链,能在复杂电磁环境下持续跟踪目标,是美国航母战斗群的重要防空反导装备。

五、潜射弹道导弹(SLBM):水下战略威慑的“核反击支柱”

潜射导弹依托核潜艇的隐蔽性,是三位一体核打击力量的关键一环,其先进性体现在射程、发射深度和多弹头能力上。

俄罗斯的“布拉瓦”(Bulava)潜射弹道导弹是“北风之神”级核潜艇的标配武器,射程约8000公里,可携带6枚分导式多弹头,单枚当量15万吨TNT。该导弹采用固体燃料推进,水下发射深度可达40米,具备抗干扰和快速反应能力,其水下发射重量和体积控制在核潜艇有限空间内,是当前全球最先进的潜射导弹之一。

中国的巨浪-3潜射弹道导弹适配于096型战略核潜艇,射程超过1.2万公里,可携带3-6枚分导式多弹头,采用惯性制导+星光修正技术,命中精度CEP约200米以内。巨浪-3的固体燃料推进系统缩短了发射准备时间,水下发射深度达60米,具备对美国本土实施战略打击的能力,是中国海基核力量的核心装备。

法国的M51潜射导弹射程约8000公里,可携带6枚分导式多弹头,采用惯性制导+卫星修正,最大速度24马赫。M51整合了先进的突防技术,如分弹头独立机动能力和假目标释放,是法国“凯旋”级核潜艇的主力武器,具备全球打击能力。

总结:先进导弹的核心技术与发展方向

当前世界先进导弹的竞争聚焦于高超音速技术、多平台适配能力、智能化制导系统和抗干扰能力。不同国家根据战略需求各有侧重:俄罗斯在高超音速滑翔飞行器和反导系统领域持续发力,中国在潜射、反舰和防空导弹领域实现快速迭代,美国则依托全球部署体系推进多平台协同作战能力。

由于军事技术的保密性和更新迭代速度,具体型号的最新型号参数需以各国官方披露为准。但总体而言,射程更远、速度更快、精度更高、突防能力更强的导弹将持续成为各国研发的核心目标,以适应未来复杂的战场环境和战略威慑需求。

导弹是如何制导的?

一、导弹制导的基本概念

导弹制导是指通过控制导弹的飞行轨迹,使其准确命中目标的过程。就像射箭需要瞄准靶心,导弹需要通过一套“大脑”和“眼睛”来感知自身位置、目标位置,并持续调整飞行方向。制导系统的核心是解决三个问题:当前在哪里、目标在哪里、如何从当前位置飞到目标位置。不同的制导方式对应不同的技术路径,适用于不同的作战场景。

二、自主制导系统

自主制导是导弹自身携带全部“感知设备”和“决策系统”,无需外部干预即可完成制导的方式。最典型的是惯性制导。

惯性制导的核心是利用惯性原理:通过测量导弹运动中的加速度和角速度变化,结合初始参数,计算出实时位置。它的“感知设备”包括陀螺仪和加速度计。陀螺仪如同高速旋转的陀螺,利用角动量特性保持方向稳定,确保导弹不会因气流或震动改变飞行基准;加速度计则通过测量重力或加速度变化,计算导弹的速度和位移。

以洲际弹道导弹为例,发射前会预装目标参数和初始位置信息。飞行中,陀螺仪保持方向基准,加速度计记录每次推力变化后的速度增量。计算机通过对加速度积分,逐步解算速度和位置(类似从“速度-时间”曲线推导“位置-时间”曲线)。尽管惯性制导无法接收外部信息(如GPS信号干扰时仍能工作),但误差会随时间累积——飞行距离越远,误差越大。因此,现代导弹常将惯性制导作为基础,配合其他制导方式修正误差。

三、遥控制导系统

遥控制导依赖外部控制方(如地面站、载机)实时发送指令,调整导弹飞行轨迹。它分为有线指令制导和无线电指令制导两种。

有线指令制导常见于近距离反坦克导弹(如红箭-73、陶式导弹)。发射时,导弹尾部拖曳一根细导线,与地面控制站相连。射手通过瞄准镜锁定目标,手动调整指令(如方向、高度),指令通过导线传输到导弹的接收装置。导弹接收到指令后,通过舵面偏转调整飞行方向,最终命中目标。这种方式抗干扰性强,但受导线长度限制,射程通常在数公里内。

无线电指令制导则通过无线电波传输指令,常见于防空导弹(如早期的萨姆-2导弹)。地面制导站持续跟踪目标和导弹,计算两者相对位置,通过无线电向导弹发送修正指令。例如,当导弹偏离预定轨迹时,制导站会发送“左偏3度”“高度降低20米”等指令,导弹接收后调整舵面。这类导弹射程更远,但依赖无线电频率,易受电子干扰。

四、寻的制导系统

寻的制导是导弹自带“探测眼睛”(传感器),主动捕捉目标特征并自动追踪的方式,是现代导弹最主流的制导方式,分为雷达、红外、激光、电视等类型。

雷达制导是利用电磁波探测目标。主动雷达制导的导弹(如AIM-120空空导弹)自身携带雷达发射机,发射后主动向目标区域发射雷达波,通过回波判断目标距离、速度和方向。半主动雷达制导(如早期的R-27导弹)则依赖外部照射源(如载机雷达)持续照射目标,导弹接收反射波后追踪。被动雷达制导(如反辐射导弹)更特殊,它不主动发射信号,而是接收敌方雷达的电磁辐射,专门攻击雷达站。

红外制导通过捕捉目标的红外辐射(热信号)工作。飞机发动机尾焰、坦克排气管等都是强红外源,导弹头部的红外探测器(如硫化铅探测器)能“看见”这些热源。例如,近距空空导弹(如AIM-9“响尾蛇”)通过锁定敌机尾焰的高温,自动调整飞行方向。红外制导受天气影响较大,雨天或低温环境可能降低探测精度。

激光制导依赖目标照射。地面或载机使用激光器持续照射目标,导弹尾部安装激光接收器(半主动激光制导)或自身带激光发射/接收装置(主动激光制导),通过追踪激光光斑修正轨迹。精确制导炸弹(如JDAM)常采用这种方式,精度可达米级。

电视制导通过光学摄像头实时传输图像,由制导计算机识别目标特征(如车辆轮廓、建筑形状)。地面或载机操作员在屏幕上标记目标,导弹自动调整方向飞向目标。这种方式直观但受光线影响,夜间需配合红外摄像头。

五、复合制导系统

单一制导方式难以兼顾精度、抗干扰和复杂环境适应性,复合制导成为主流方案,即组合多种制导技术。

常见组合是惯性制导+地形匹配+GPS。远程巡航导弹(如战斧导弹)发射后,先靠惯性制导飞出初始段,接着通过地形匹配(气压高度表与地形数据库对比)修正位置(如飞越山脉时,若高度不符则调整航线),进入目标区域后,GPS接收卫星信号进一步校准,最后用主动雷达锁定目标。这种组合既利用惯性制导的自主性,又通过地形和卫星修正误差,射程可达上千公里且精度极高。

另一种组合是惯性制导+末段主动雷达。例如远程空空导弹,发射后先用惯性制导飞向目标大致空域,接近目标时,主动雷达开机搜索并锁定目标,确保最后几秒内精确命中。这种“先远后近”的组合,平衡了射程和末端精度。

六、制导系统的关键组件

无论哪种制导方式,都离不开三类核心组件:传感器(感知环境)、计算机(解算数据)、执行机构(调整轨迹)。传感器包括陀螺仪、加速度计、雷达、红外探测器等;计算机负责处理传感器数据,解算飞行参数并生成控制指令;执行机构(如舵机、推力矢量喷口)则根据指令调整导弹方向或速度。例如,惯性制导中的计算机需每秒解算数十次位置,确保飞行轨迹不偏离预定路线。

总结

导弹制导的核心是“感知-决策-执行”的闭环:通过不同类型的传感器感知目标和自身状态,计算机根据预设算法和实时数据计算最优路径,执行机构调整舵面或推力,最终实现对目标的精确打击。自主制导依赖自身能力,遥控制导依赖外部干预,寻的制导依赖目标探测,复合制导则整合多种优势。随着技术发展,制导精度从早期的公里级提升到米级甚至厘米级,未来还将结合AI算法实现更复杂的目标识别与轨迹规划。

最早的导弹是什么时候研制的?

最早的导弹研制时间及相关背景

导弹的定义与早期探索

导弹是一种依靠自身动力推进、通过制导系统控制飞行轨迹并携带战斗部的武器。其核心特征包括自身动力装置、制导系统(控制飞行方向)和战斗部(摧毁目标)。在早期探索中,许多国家曾尝试不同技术路线,但真正意义上的“制导导弹”直到二战期间才实现实用化。

纳粹德国的V-1导弹:最早的实用化巡航导弹

1930年代末,纳粹德国为突破一战后凡尔赛条约限制,秘密启动了多种新型武器研发,其中包括V-1导弹(代号“Fi 103”,又称“飞弹”)。该项目由德国工程师罗伯特·吕塞尔领导,团队依托战前积累的航空技术和火箭研究成果推进。

V-1导弹的关键设计包括:

- 动力系统:采用脉冲喷气发动机,通过间断燃烧燃料产生推力,适合低空亚音速飞行(约640公里/小时)。

- 制导系统:早期型号依赖自动驾驶仪(陀螺仪+气压高度计)控制航向和高度,通过预设航线(如沿固定高度飞行,俯冲时利用重力调整轨迹)实现“巡航”功能。

- 战斗部:携带850公斤高爆炸药,命中精度虽仅3公里左右,但具备对城市区域的大面积破坏能力。

1942年6月13日,V-1导弹在德国佩内明德基地完成首次无人试飞;同年9月进行了实战化改进,1944年9月正式投入对英国的作战(代号“Diver攻势”),至战争结束累计发射超过1.2万枚,成为人类历史上第一种大规模投入实战的巡航导弹。

V-2火箭的地位:无制导弹道导弹的先驱

与V-1同期研发的V-2火箭(A-4火箭)常被误认为“最早的导弹”,但需注意其技术特性:

- 动力系统:采用液体燃料火箭发动机(酒精+液氧),推力约26吨,能将1吨重的战斗部送至80公里高空(弹道高度)。

- 制导局限:无制导系统,依赖惯性原理飞行,落点精度仅为目标区域10-20公里(后通过陀螺仪改进至约4公里),严格意义上属于“无控火箭”而非“制导导弹”。

V-2火箭于1942年10月3日首飞成功,虽早于V-1的实战部署,但因无制导能力,不符合现代导弹的核心定义。

其他早期探索:从概念到失败的尝试

在V-1/V-2之前,多国存在未成功的导弹项目:

- 英国“拦路虎”计划(1930年代):研发地对空导弹,但因技术不成熟和战争局势变化未完成。

- 美国“A-1导弹”(1930年代):陆军航空队启动的地对空导弹项目,因发动机推力不足和预算削减,1937年终止。

- 法国“龙式”导弹(1930年代):试验性地对空导弹,采用无线电指令制导,但未突破实战阶段。

这些项目为后续导弹技术积累了基础,但均未达到实用化标准。

结论:V-1导弹是公认的“最早实用化导弹”

综合制导系统、动力装置和实战部署三要素,纳粹德国1942年完成首飞的V-1巡航导弹,是人类历史上第一种具备制导能力、自身动力和战斗部的实用化导弹。尽管V-2火箭更早实现技术突破,但其无制导特性使其被归类为“早期火箭武器”,而非严格意义上的“导弹”。V-1的成功标志着导弹技术从概念走向成熟,为战后各国(包括美苏)的导弹研发奠定了基础。

因此,最早的导弹研制时间可追溯至1942年,以纳粹德国V-1导弹的首次成功试飞为关键节点。

不同国家的导弹技术水平有什么差异?

不同国家的导弹技术水平有什么差异?

导弹技术是国家国防实力的重要体现,不同国家因技术积累、战略需求和资源投入的差异,在导弹的研发方向、技术指标和实战应用上呈现出明显区别。以下从几个代表性国家展开分析,说明其导弹技术的主要特点。

美国作为全球军事技术的领先者,在导弹技术上呈现全面性和先进性。在弹道导弹领域,民兵-3洲际弹道导弹具备射程超1.3万公里、分导多弹头(可携带3枚核弹头)的能力,是其战略核威慑的核心装备。巡航导弹方面,“战斧”系列经过多轮升级,采用地形匹配与卫星制导,圆概率误差(CEP)可控制在10米以内,具备对陆、海、空多平台发射能力,在多次局部战争中发挥精确打击作用。反导系统构建了全球最密集的防御网络,陆基“萨德”系统(末段高空区域防御系统)可拦截大气层外弹道导弹,海基“标准-3”导弹在中段反导中具备较高拦截成功率,近年来逐步向全球部署。高超音速武器虽起步稍晚,但“AGM-183A空射快速响应武器”(ARRW)已进入试射阶段,预计2025年具备初始作战能力。潜射弹道导弹方面,“三叉戟-2D5”潜射导弹射程超1.2万公里,配备8个分导式核弹头,装备于“俄亥俄”级战略核潜艇,构成美国“三位一体”核打击体系的海基支柱。

俄罗斯继承苏联导弹技术遗产,在导弹领域以战略威慑和实战化应用见长。洲际弹道导弹中,“萨尔马特”重型洲际导弹射程达1.8万公里,可携带10个重型分导核弹头或单枚重型弹头,具备突破现有反导系统的能力,2022年开始列装。“先锋”高超音速滑翔导弹以20马赫以上速度飞行,采用乘波体设计,可进行变轨机动,美国反导系统难以拦截,成为俄罗斯非对称战略的核心武器之一。“匕首”高超音速导弹(空射弹道导弹)由米格-31战机携带,射程超2000公里,可打击航母等大型水面目标,已在俄乌冲突中实战应用。巡航导弹方面,“口径”系列(俄式)兼具陆基、海基、空射型号,对陆攻击射程超2500公里,在叙利亚、乌克兰等战场频繁使用,具备较强的远程精确打击能力。潜射导弹领域,“布拉瓦”潜射洲际导弹虽经历多次试射故障后逐步成熟,射程超8000公里,可配备6-10个分弹头,装备于“北风之神”级核潜艇,保障俄罗斯水下核威慑。

中国近年来导弹技术发展迅速,形成以东风系列为核心的体系化发展格局。洲际弹道导弹中,东风-41采用公路机动发射,射程超1.4万公里,可携带6-10个分导式多弹头,具备无依托机动发射能力,2019年国庆阅兵首次公开亮相。东风-5B(液体燃料洲际导弹)作为我国最早的洲际核威慑力量,射程覆盖全球,具备较强的生存能力和打击精度。中远程弹道导弹方面,东风-26具备核常兼备能力,射程覆盖关岛等第二岛链目标,被称为“关岛快递”,可对航母等大型水面舰艇实施反舰打击。高超音速导弹领域,东风-17采用乘波体构型,速度达10马赫以上,具备“水漂弹”变轨能力,2021年正式列装,是全球首个正式服役的高超音速滑翔导弹。巡航导弹方面,长剑-10系列射程超2000公里,采用地形匹配+惯性制导+数字地图匹配,具备远程精确打击能力,海基型号“鹰击-18”反舰导弹已实现对航母的有效威慑。潜射导弹领域,巨浪-3潜射洲际导弹射程超1.2万公里,可携带多枚分弹头,装备于094型战略核潜艇,提升我国二次核打击能力。

法国作为欧洲自主导弹技术的代表,在导弹领域强调技术自主性和战略独立性。潜射弹道导弹“M51.3”射程超1万公里,采用三级固体燃料推进,可携带6-10个分导式核弹头,装备于“凯旋”级战略核潜艇,是法国海基核威慑的核心。地空导弹方面,“紫菀”系列防空导弹(15型和30型)具备区域防空和反导能力,装备于“地平线”级护卫舰和“戴高乐”号航母,可拦截低空来袭的巡航导弹和战术弹道导弹。战术导弹领域,“风暴阴影”巡航导弹由法国与英国联合研发,射程超500公里,采用隐身设计和地形跟随技术,在对叙利亚等国打击中展现精度优势。此外,法国在导弹制导技术上注重小型化和模块化,其“飞鱼”反舰导弹(虽研发较早,但技术仍在迭代)曾广泛出口,体现法国在中近程导弹领域的技术积累。

英国作为北约核心成员国,导弹技术更多依托北约体系,但在自主领域仍有独特发展。潜射弹道导弹“三叉戟-2D5”由美国提供技术支持,但英国具备独立操作能力,射程超1.2万公里,装备于“前卫”级战略核潜艇,构成英国“三位一体”核打击体系的海基部分。地空导弹方面,“流星”中程空对空导弹(虽属于防空导弹范畴)由英、德、意等国联合研发,采用冲压发动机推进,射程超150公里,速度达4马赫以上,是欧洲最先进的防空导弹之一,已装备于台风战机。战术导弹领域,英国在“战斧”巡航导弹基础上,结合自身需求研发了战术打击导弹,具备对固定目标的精确打击能力,但其规模和部署数量相对有限,更注重协同作战。

印度近年来导弹技术发展迅速,逐步形成自主化体系。洲际弹道导弹“烈火-5”射程达5000公里,采用三级固体燃料推进,可携带多枚分弹头,是印度目前射程最远的导弹型号,2012年首次成功试射,虽技术参数与大国仍有差距,但已实现洲际打击能力。中程弹道导弹“烈火-3”射程3500公里,主要部署于印度东部,对巴基斯坦及周边地区形成威慑。巡航导弹领域,“布拉莫斯”超音速巡航导弹(印俄联合研发)射程超300公里,速度达2.8马赫,具备反舰和对地打击能力,已装备于印度海军舰艇和空军战机,是其反舰作战的核心武器之一。潜射导弹“K-4”射程3500公里,装备于“歼敌者”号核潜艇,实现了印度水下核威慑能力的突破。

以色列作为实战经验丰富的国家,导弹技术侧重实战拦截和精确打击。反导系统“箭-3”具备大气层外拦截能力,可拦截洲际弹道导弹,与美国“萨德”系统协同构建高层反导网络,2023年成功进行了对模拟弹道导弹的拦截测试。“大卫投石索”中程反导系统针对射程1000-3000公里的导弹,2017年正式部署,在拦截“流星-3”等中程导弹中表现出色。战术导弹领域,“铁穹”防御系统是全球首个大规模部署的火箭弹拦截系统,2023年巴以冲突中多次拦截哈马斯火箭弹,具备快速反应和高拦截率特点。空对空导弹“德比”“怪蛇-5”具备高机动性和近距格斗能力,已装备于以色列空军战机,在实战中多次击落敌方无人机。

朝鲜导弹技术以中近程和洲际弹道导弹为主,注重实战威慑和数量规模。中程弹道导弹“火星-12”射程超4000公里,可打击日本全境,采用液体燃料推进,虽精度和可靠性仍有提升空间,但已实现对半岛及周边目标的覆盖。洲际弹道导弹“火星-17”是目前朝鲜射程最远的导弹,可携带重型核弹头,2023年首次公开亮相,虽技术参数未完全公开,但被认为具备跨洲际打击能力。潜射导弹“北极星-3”已装备于“新浦”级潜艇,射程超1500公里,是其水下核威慑的核心。朝鲜在导弹技术上强调自主性,虽面临国际制裁,但通过持续试射和迭代改进,逐步提升导弹的打击范围和可靠性。

日本导弹技术受限于和平宪法和国际条约,以防御性武器为主。反舰导弹“12式”经改进后射程达1000公里,采用地形匹配和主动雷达制导,具备对陆打击能力,2023年宣布部署于西南诸岛,增强对钓鱼岛海域的控制能力。地空导弹“爱国者-3”(引进美国技术)具备拦截战术弹道导弹能力,部署于东京等主要城市,构建城市防空网络。高超音速武器方面,日本已启动“高超音速滑翔弹”研发计划,计划射程超1000公里,预计2027年部署,以应对周边国家导弹威胁。整体而言,日本导弹技术依赖外部合作,侧重防御性应用,规模相对有限。

全球导弹技术呈现“多极发展”态势,美俄中作为第一梯队,在洲际弹道导弹、高超音速武器、反导系统等领域保持领先;欧洲国家(法、英)依托技术合作,在潜射和防空导弹领域有自主优势;印度、以色列等国通过实战需求和资源投入,形成针对性技术突破;朝鲜、日本等国受限于资源和国际环境,技术路径更具防御性或区域性。不同国家的导弹技术差异,本质上是战略需求、工业基础和国际环境共同作用的结果,未来随着高超音速、人工智能等技术的融入,导弹技术将进一步向“高精度、高速度、强突防”方向发展。

“导弹知识百科:类型用途、制导原理、先进型号及各国技术对比” 的相关文章

武警的职责和任务有哪些?武警和解放军有什么区别?

武警武警是中国人民武装警察部队的简称,作为国家重要的武装力量,武警部队承担着维护国家安全和社会稳定的重要职责。武警官兵必须严格遵守国家法律法规和部队纪律,服从命令,听从指挥,确保在任何情况下都能高效完成任务。武警部队的日常训练非常严格,官兵们需要掌握各种军事技能,包括格斗、射击、战术演练等。这些训练…

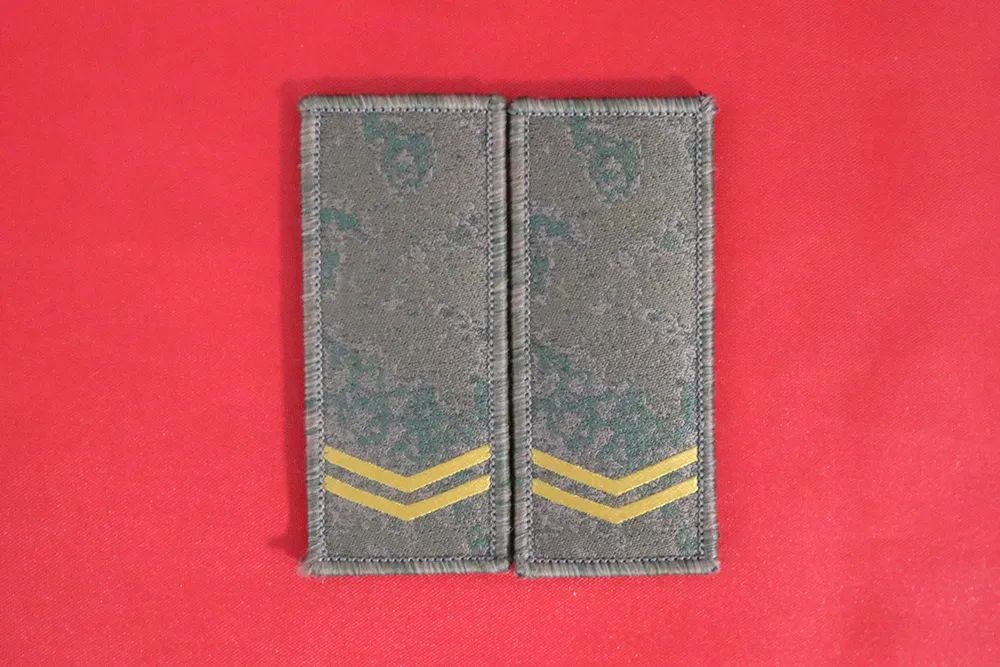

军装有哪些种类和级别区分?如何辨别真假军装和军衔?

军装军装是军队的重要标志,它代表着纪律、荣誉和身份。每个国家的军装设计都经过精心考虑,以体现其军事文化和传统。军装通常包括制服、帽子、肩章和徽章等元素,这些细节不仅美观,还承载着特定的含义。军装的颜色和样式往往与作战环境相关。例如,迷彩服的设计是为了在野外环境中提供隐蔽性,减少被敌人发现的风险。而正…

军徽的起源、设计和使用规范有哪些?

军徽军徽是军队的重要标志。军徽设计需要遵循严格规范。军徽元素包括图案、颜色和文字。图案通常具有象征意义。颜色选择体现国家特色。文字部分标注部队信息。军徽使用场合有明确规定。军徽出现在军服上。军徽出现在军事文件中。军徽出现在军事建筑物上。军徽使用必须保持庄重。军徽制作材料有特殊要求。军徽采用金属或纺织…

士兵的日常训练内容有哪些?如何成为合格士兵及军衔等级划分?

士兵的日常训练内容有哪些?士兵的日常训练内容涵盖了体能、技能和战术等多个方面,旨在全面提升战斗力。体能训练是基础,包括长跑、俯卧撑、仰卧起坐和障碍跑等项目。这些活动帮助士兵增强耐力、力量和速度,确保他们能够适应高强度任务。训练通常安排在早晨或下午,持续数小时,并根据季节和任务需求调整强度。士兵们通过…

上等兵是什么军衔?在部队中属于什么级别?

上等兵上等兵是军队中的一个军衔等级。许多国家的军队都设有上等兵这一军衔。上等兵通常位于列兵之上。上等兵属于士兵军衔。军衔制度有助于明确军人的等级和职责。上等兵的晋升通常需要满足一定条件。士兵需要表现出良好的军事素养。日常训练成绩必须达到优秀标准。遵守纪律是基本要求。服役年限也是一个重要因素。具体的晋…

将军军衔的晋升标准是什么?中国古代著名的将军有哪些?将军和元帅有什么区别?如何评价一位将军的军事才能?现代军队中将军的具体职责是什么?

将军军衔的晋升标准是什么?成为一名将军是许多军人的职业目标。将军军衔的晋升标准通常由国家军事法规和国防政策明确规定。这些标准确保晋升过程公平透明,选拔出具备卓越能力的人才。每个国家的具体规定有所不同,但核心原则相似。军衔晋升通常依据个人资历和表现。军官需要满足最低服役年限要求。例如,从校官晋升到将官…