潜艇的主要类型有哪些?常规潜艇与核潜艇区别及水下航行原理解析

摘要:潜艇潜艇:深海中的“钢铁幽灵”,你了解多少?潜艇,作为一种能在水下独立航行的舰艇,也被称为潜水艇,是海洋军事与探索领域的“神秘角色”。它既能在深海中悄无声息地潜伏,又能在需要时执行侦察、攻击、运输等多重任务,甚至成为人类探索海洋深处的重要工具。从早期简陋的木质潜艇到如今配备核反应堆的“水下巨鲸”,潜…

潜艇

潜艇:深海中的“钢铁幽灵”,你了解多少?

潜艇,作为一种能在水下独立航行的舰艇,也被称为潜水艇,是海洋军事与探索领域的“神秘角色”。它既能在深海中悄无声息地潜伏,又能在需要时执行侦察、攻击、运输等多重任务,甚至成为人类探索海洋深处的重要工具。从早期简陋的木质潜艇到如今配备核反应堆的“水下巨鲸”,潜艇的发展见证了人类科技的飞跃,也承载着许多关于海洋与军事的传奇故事。

潜艇的分类:按动力与用途划分

潜艇的类型多样,不同的分类标准对应着不同的特点。按动力系统划分,最主要的两类是常规动力潜艇和核动力潜艇。常规动力潜艇通常以柴油发动机或锂电池作为动力来源,运行时需要定期浮出水面充电或换气,续航能力相对有限(一般在数千海里),但体积较小、隐蔽性较好,适合近海巡逻或中短距离任务。核动力潜艇则以核反应堆为核心动力,无需频繁补给,能在水下持续航行数月甚至数年,续航能力几乎不受限制,且水下速度更快,是远洋战略威慑的重要力量。

按任务用途划分,潜艇可分为攻击型潜艇、战略型潜艇和特种作业潜艇。攻击型潜艇主要负责反潜、反舰作战,配备鱼雷、反舰导弹等武器,能对敌方水面舰艇和潜艇发起突袭;战略型潜艇则以携带洲际弹道导弹为核心,肩负核威慑任务,是国家战略安全的“最后防线”;特种作业潜艇则用于执行特殊任务,如输送特种部队、打捞水下设备、海底测绘等,灵活性更强。此外,按吨位划分,潜艇还有小型(数百吨)、中型(数千吨)和大型(万吨级以上)之分,吨位越大,通常意味着搭载武器更多、续航更远,但建造和维护成本也更高。

潜艇的构造:深海航行的“骨架”与“器官”

潜艇的构造复杂且精密,每一个部分都关乎其在水下的生存与作战能力。最核心的是耐压壳体,这是潜艇“保护内部”的关键——它由高强度特种钢材制成,能承受深海数百米甚至数千米的水压,确保内部人员和设备安全。在耐压壳体外部,通常还会安装一层非耐压壳体,主要用于容纳设备、优化外形(减少水下阻力)和提供浮力。

潜艇的舱室布局也十分关键,主要包括指挥舱、武器舱、主机舱和生活区。指挥舱是潜艇的“大脑”,配备潜望镜、雷达、声呐等探测设备和操控系统,是艇长指挥作战的核心区域;武器舱则存放鱼雷、导弹、水雷等装备,部分潜艇还会设置专门的“特种作战舱”,用于搭载水下蛙人或微型潜艇;主机舱是动力系统的“心脏”,安装有发动机、核反应堆(核动力潜艇)、推进电机等,负责提供航行动力;生活区则为艇员提供必要的居住空间,包括休息区、食堂、医疗室等,虽然空间有限,但需满足人员数月甚至数年的生活需求。

此外,潜艇的推进系统(如螺旋桨、舵)、导航系统(声呐、惯性导航、卫星定位)和通信系统(水下通信设备)也是不可或缺的部分。声呐作为“水下雷达”,能探测周围水域的目标、地形和水文信息;导航系统则确保潜艇在复杂海底环境中不迷失方向;通信系统则需解决水下信号传输难题,通过特殊的声波或电缆实现与外界的联系。

潜艇如何在水下“沉浮”?浮力与重量的平衡术

潜艇能在水下自由航行的核心原理,源于浮力与重量的动态平衡。在物理中,物体在液体中的浮沉取决于重力与浮力的关系:当物体重量小于浮力时上浮,大于浮力时下沉,相等时悬浮。潜艇通过“调整自身重量”来实现这一平衡。

潜艇的外壳下方设有多个压载水舱,舱内可通过阀门控制进水或排水。当潜艇需要下潜时,艇员打开注水阀,海水进入压载水舱,潜艇的总重量增加,当重量超过自身浮力时,潜艇便开始下沉;当潜艇需要上浮时,排水阀打开,水舱内的海水被排出,重量减轻,此时浮力大于重量,潜艇便逐渐上浮。

为了控制下潜深度,潜艇还配备了升降舵(类似飞机的水平尾翼)和方向舵(类似飞机的垂直尾翼)。升降舵调整潜艇的“抬头”或“低头”角度,控制下潜深度;方向舵则调整潜艇的左右方向,避免偏离航线。此外,潜艇的外壳通常呈流线型设计,能减少水下航行的阻力,同时降低航行时产生的噪音,提升隐蔽性。

潜艇的用途:从军事到深海探索

潜艇的用途广泛,不仅是军事领域的“利刃”,也是海洋探索的“先锋”。在军事领域,潜艇的核心任务包括反潜反舰作战(用鱼雷、导弹打击敌方舰艇)、战略核威慑(携带洲际导弹,确保二次核打击能力)、布雷封锁(布放水雷封锁航道或港口)、特种作战(输送海豹突击队等特种部队执行渗透任务)和情报侦察(在敌方海域搜集情报)。冷战时期,美俄两国的核潜艇对峙更是成为国际军事格局的重要组成部分。

在民用领域,潜艇也大有用武之地。海洋科学研究中,潜艇可搭载科学家深入深海,探测地质结构、水温变化、生物分布,帮助人类解开海洋生态和地质演化的奥秘;资源勘探中,潜艇能协助寻找海底石油、天然气、矿产资源,为能源开发提供支持;海底救援中,先进的特种潜艇可参与打捞沉船、营救遇险人员;水下考古中,潜艇能协助探索古代沉船、海底遗址,让历史的痕迹重见天日。

潜艇的发展历程与挑战

潜艇的发展已有数百年历史。1620年,荷兰物理学家科尼利斯·德雷贝尔设计出世界上第一艘可实用的潜艇,以木材为骨架、皮革为外壳,靠人力划桨前进,能潜至水下数米。20世纪初,随着内燃机技术的发展,常规动力潜艇开始出现;1954年,美国“鹦鹉螺号”核潜艇下水,首次实现了潜艇的“无限续航”,标志着人类进入核动力潜艇时代。如今,最先进的核潜艇水下航速已超过30节(约55公里/小时),静音技术达到“海洋背景噪音”级别,隐蔽性极强。

尽管潜艇功能强大,但发展仍面临诸多挑战:技术难度高(建造、维护成本巨大,需要掌握高强度材料、核反应堆、声呐等尖端技术);人员生存压力(长时间水下航行易导致艇员心理、生理问题,需解决供氧、饮食、医疗等保障);深海环境限制(极端水压、低温、黑暗对设备和人员都是考验)。未来,随着人工智能、新材料技术的进步,潜艇或将向“无人化”“智能化”方向发展,进一步提升作战和探索能力。

潜艇,这艘深海中的“钢铁幽灵”,既是科技实力的象征,也是人类探索未知、捍卫安全的重要工具。从近海巡逻到远洋威慑,从军事作战到科学研究,潜艇在不同领域书写着独特的价值,也将继续推动人类对海洋的认知边界。

常规潜艇和核潜艇的区别?

常规潜艇和核潜艇是潜艇家族中两种重要类型,它们在很多方面存在显著差异,咱们可以从几个核心维度来详细了解。

常规潜艇和核潜艇最核心的区别在于动力来源。常规潜艇通常采用柴电动力系统,也就是在水面航行或为蓄电池充电时,依靠柴油发动机作为动力,将化学能转化为机械能;而在水下航行时,切换为电动机驱动螺旋桨,此时依靠艇上携带的蓄电池供电。这种动力组合的优势是结构相对简单,技术成熟,成本较低,适合短距离、近海活动。但蓄电池的电量有限,水下航行时无法长时间保持高航速,而且需要频繁上浮到通气管状态(一种半潜航行方式,用于给电池充电或换气),这会降低潜艇的隐蔽性,容易被反潜设备探测到。

核潜艇则以核动力为核心,利用核反应堆中的核燃料(如铀-235)进行可控核裂变,释放大量热能,加热循环水产生蒸汽,推动蒸汽轮机运转,进而带动螺旋桨或发电机工作。核动力系统不需要依赖外部燃料补给,理论上可以持续运行数十年,一次装载核燃料后,潜艇可在无补给的情况下航行数十万公里,甚至更长时间。这种特性让核潜艇具备了几乎无限的续航能力,能够长期在深海或远洋执行任务,无需担心电量耗尽或燃料补给问题。

潜艇的下潜深度直接影响其在复杂海域的生存能力。常规潜艇受限于艇身材料、结构设计以及蓄电池的耐压性能,通常下潜深度在200米至300米左右,部分先进型号(如俄罗斯的基洛级常规潜艇)可达到300米以上。常规潜艇的耐压壳体设计更注重轻量化与可靠性的平衡,因为其主要执行近海任务,面对的水压环境相对较低,所以在材料选择和结构优化上,更侧重于适应中等深度的海洋环境。

核潜艇由于核反应堆体积较大,且需要在深海长时间航行,对艇身耐压性能的要求更高。其艇身采用高强度特种钢材制造,耐压壳体结构更坚固,加上核动力系统布局带来的整体设计优势,使得核潜艇的下潜深度普遍超过400米,部分先进型号(如美国的海狼级攻击核潜艇)甚至可达600米以上。更深的下潜深度意味着核潜艇能更有效地躲避敌方反潜声呐、鱼雷等武器的探测与攻击,在深海中拥有更强的隐蔽性和生存能力。

潜艇的噪音水平是决定其隐蔽性的关键指标,常规潜艇与核潜艇在噪音控制上存在明显差异。常规潜艇在水下航行时,主要依靠电动机驱动,噪音源相对单一,且电动机运转平稳,配合消音瓦(一种覆盖在艇身外壳的橡胶或复合材料,能吸收声波)等降噪措施,水下噪音可以控制在较低水平(例如部分先进常规潜艇的水下噪音可接近100分贝)。不过,常规潜艇的续航依赖蓄电池,当电量不足时必须上浮充电,而充电过程中柴油发动机运转会产生较大噪音,且通气管航行时的暴露风险较高,整体隐蔽性仍受限制。

核潜艇的动力系统虽然以核反应堆为核心,但在运转过程中同样会产生噪音,主要包括核反应堆循环泵、蒸汽轮机、螺旋桨等设备的振动与水流噪音。不过,核潜艇体积更大,有更多空间布置减震浮筏、消音瓦、低噪音螺旋桨等降噪设备,并且核动力系统运行稳定,低负荷航行时噪音控制更优。此外,核潜艇续航能力强,可长时间在深海隐蔽活动,减少了暴露的概率。从实际使用来看,先进的核潜艇(如美国的弗吉尼亚级)通过综合降噪技术,水下噪音甚至可与部分常规潜艇相当,但其核心优势在于无需频繁上浮,能在深海持续保持静默状态。

常规潜艇和核潜艇在吨位与尺寸上的差异,直接影响了它们的搭载能力和任务范围。常规潜艇的吨位通常在几百吨到几千吨之间,例如中国的039型常规潜艇约2300吨,俄罗斯的基洛级约3000吨。较小的吨位意味着艇身长度较短(一般60米至100米),内部空间有限,难以搭载大型设备和更多武器系统,例如常规潜艇的垂直发射系统通常规模较小,潜射导弹数量较少(多为反舰导弹),鱼雷发射管数量也相对有限。此外,空间限制也影响了船员的生活条件和自持力,常规潜艇的物资储备、淡水制造、医疗设施等都相对精简,船员在艇上的持续生活能力有限(一般自持力为10天至30天)。

核潜艇由于核动力系统、耐压壳体、设备布局等需要更大空间,吨位普遍在5000吨以上,部分战略核潜艇(如俄罗斯的台风级)甚至超过2万吨。更大的尺寸带来了更充裕的内部空间,例如美国的弗吉尼亚级攻击核潜艇约7800吨,可搭载12个垂直发射单元(用于潜射“战斧”巡航导弹)、4具533毫米鱼雷发射管,还能配备特种作战装备和更多电子侦察系统。空间优势也让核潜艇具备更好的生活保障能力,艇上可配备淡水循环系统、食品储存设备、健身房、娱乐设施等,船员自持力可达2-3个月甚至更久,能支持长期远洋部署。

基于动力系统、续航能力和吨位差异,常规潜艇与核潜艇的作战任务定位也不同。常规潜艇由于续航短、吨位小,更适合执行近海防御、近岸巡逻、浅水区域作战等任务。例如,在本国领海或近海水域执行反舰任务,可利用地形隐蔽接近敌方目标,布雷封锁航道,或配合水面舰艇执行反潜作战。常规潜艇的灵活性较强,可在浅海环境中发挥优势,例如针对沿海的敌方舰艇、港口设施进行突袭,或在海峡、岛礁区域伏击。不过,常规潜艇在远洋作战时续航不足,难以长时间脱离基地行动,因此更多承担区域性、战术性任务。

核潜艇则凭借其无限续航和远洋能力,成为大国海军执行战略威慑、远洋作战的核心力量。攻击型核潜艇(如美国的洛杉矶级、俄罗斯的亚森级)主要用于远洋反潜、反舰,猎杀敌方潜艇和水面舰艇,为航母编队护航,或对敌方港口、军事基地进行远程精确打击(通过潜射巡航导弹)。战略核潜艇(如美国的俄亥俄级、俄罗斯的北风之神级)则承担战略核威慑任务,配备潜射洲际弹道导弹,具备全球打击能力,即使在本土遭受打击后仍能存活并发起二次核反击。核潜艇的作战范围覆盖全球海洋,能在深海持续巡逻,对潜在对手形成长期战略压力,是维护国家海洋安全的“战略重器”。

常规潜艇与核潜艇在建造技术和成本上的差异,决定了两者的普及程度。常规潜艇的建造技术相对成熟,产业链完善,中小型国家甚至部分发展中国家也能独立设计和建造。常规潜艇的设计重点在于优化柴电动力系统、电池技术、降噪和耐压性能,建造周期通常在2-5年,制造成本从数千万美元到数亿美元不等(取决于吨位和技术水平)。例如,中国的039A型常规潜艇单价约3亿美元,俄罗斯的基洛级约4亿美元。常规潜艇的技术门槛较低,适合作为近海防御的主力装备,装备数量也相对较多。

核潜艇的建造则涉及核反应堆设计、特种钢材冶炼、核安全系统等尖端技术,是衡量一个国家海军实力和工业水平的重要标志。目前,只有联合国安理会常任理事国(中美俄英法)、印度等少数国家具备独立建造核潜艇的能力。核反应堆的小型化、安全化、长寿命化是关键技术难点,需要精密的控制与防护系统,确保核辐射不会泄漏。核潜艇的艇身采用高强度特种钢材,制造工艺复杂,建造周期长达5-10年,单艇造价更是高达数十亿美元甚至上百亿美元(如美国的弗吉尼亚级攻击核潜艇单价约35亿美元)。高昂的成本和技术门槛,使得核潜艇成为大国海军的“奢侈品”,数量相对较少但战略价值极高。

潜艇的自持力(即潜艇在一次出海任务中不补给物资能持续航行的时间)和人员生活条件,直接影响船员的工作效率和任务执行能力。常规潜艇由于续航短,一次出海任务通常只能持续数天至20天左右(具体取决于电池容量和任务强度),在无港口补给的情况下,船员的生活空间和物资储备受到严格限制。艇内空间紧凑,床铺、食堂、娱乐设施等较为简陋,淡水和食品储备量有限,长时间航行可能导致船员疲劳、士气下降。常规潜艇的生活条件更适合短期、高频次的近海任务,对船员的体能和心理承受能力要求较高。

核潜艇凭借核动力系统的无限续航能力,一次出海任务可在无补给情况下持续2-6个月,甚至更长(例如某些核潜艇设计可支持船员在艇上生活90天以上)。更大的吨位带来了更宽敞的内部空间,艇上配备淡水循环系统(通过核反应堆余热制水)、食品储存库(可长期储备新鲜食材或压缩食品)、健身房、图书馆、娱乐室等设施,船员的生活条件显著改善。充足的物资储备和舒适的环境,能有效缓解船员的长期航行压力,保持良好的工作状态,确保核潜艇在远洋任务中保持高效运转。

常规潜艇和核潜艇在动力系统、续航能力、下潜深度、作战任务等方面存在显著差异,它们各自的特点使其在现代海军体系中扮演不同角色。常规潜艇以其相对低廉的成本、灵活的近海作战能力,成为中小国家或区域性海军的主力装备,适合执行近岸防御、战术打击等任务。核潜艇则凭借核动力的无限续航和远洋作战能力,成为大国海军战略威慑和全球部署的核心力量,承担战略核反击、远洋护航、深海侦察等关键任务。两者的区别本质上是“近海战术力量”与“远洋战略力量”的定位差异,共同构成了现代潜艇部队的完整体系,在维护国家海洋权益和安全中发挥着不可替代的作用。

潜艇为什么能在水下航行?

潜艇能在水下长时间航行,背后藏着人类对“平衡与动力”的巧妙运用。核心原理可以从“浮沉控制”“动力推进”“姿态调节”三个维度理解,每个环节都离不开对物理规律的创造性应用。

潜艇能在水下航行的基础是“浮力与重力的动态平衡”。潜艇外壳采用高强度耐压钢材制成,形成坚固的“耐压壳体”,这种结构能抵抗深海几十米甚至上千米的水压,确保内部空间安全。根据阿基米德原理,当潜艇在水中时,会排开与自身体积相当的海水,排开海水的重量产生向上的浮力。此时,潜艇能否在水下停留,取决于浮力与自身重力的关系。为了实现可控浮沉,潜艇配备了“压载水舱”——这是专门用来调节重量的舱室。当需要下潜时,潜艇通过阀门打开压载水舱的进水口,让海水流入舱内,潜艇整体重量增加;当重量超过浮力时,潜艇便会缓缓下沉。相反,若要上浮,可通过压缩空气将压载水舱内的海水排出,此时潜艇重量减轻,浮力大于重力,便会逐渐浮起。通过这种“充水—排水”的循环操作,潜艇就能灵活控制在水下的深度,实现平稳航行。

解决了“能不能动”的问题,潜艇还需要“怎么动”的动力系统。在水下航行时,潜艇面临的最大挑战是“空气限制”——柴油机需要燃烧氧气才能运转,而水下封闭环境无法直接提供氧气,因此常规潜艇(非核潜艇)通常采用“双动力系统”:水面航行时,用柴油机驱动螺旋桨并为蓄电池充电;水下航行时,切换到电力驱动,此时完全依靠蓄电池提供电能,驱动电动机运转。电动机通过传动轴带动螺旋桨旋转,螺旋桨在水中高速转动产生推力,克服水的阻力推动潜艇前进。核潜艇则采用核反应堆作为动力核心,核裂变产生的热量加热冷却剂,通过蒸汽轮机转化为机械能,再驱动发电机发电,持续为电动机供电。这种动力模式续航能力极强,核潜艇能在水下连续航行数月甚至数年,无需补充燃料。

有了动力和浮沉控制,潜艇还需要“精准控制方向和深度”。此时,潜艇的“舵系统”发挥关键作用。潜艇的舵分为“水平舵”和“垂直舵”:水平舵安装在艇身中上部,主要控制潜艇的上下浮沉——当水平舵向下偏转时,水流会对舵面产生向下的作用力,帮助潜艇加速下潜;向上偏转时则产生向上的力,实现上浮。垂直舵位于艇尾,类似船的方向舵,通过左右偏转控制潜艇的转向——向左偏转时,水流对垂直舵产生向左的力矩,潜艇向左转弯;向右偏转则向右转向。通过熟练操作舵面,潜艇可以在水下实现复杂的航向调整,保持预定深度或灵活变向。

除了核心的浮沉、动力和控制,潜艇在水下航行还离不开完善的辅助系统。首先是“生命维持系统”,封闭的水下环境需要持续供应氧气并处理废气。潜艇内设有制氧装置,常用的有电解水(通过电流分解水产生氧气)和氧烛(化学药品遇热分解释放氧气),同时配备二氧化碳吸收装置(如氢氧化锂吸收剂),确保舱内空气新鲜。其次是“降噪技术”,为避免被敌方声呐探测到,潜艇会优化设计减少噪音:螺旋桨采用“大侧斜桨叶”,减少转动时的空化现象(气泡破裂产生的噪音);动力系统安装“减震浮筏”,降低振动传递到艇体;艇体表面覆盖“消声瓦”,既吸收敌方声波,又减少自身噪音辐射。此外,导航与通信系统也必不可少,水下GPS信号微弱,潜艇依靠惯性导航(记录加速度和旋转数据)、深度传感器、磁罗经等实现定位;通信则依赖“声呐通信”,通过声波在海水中传播传递信息,确保与外界联系。

从耐压壳体的物理支撑,到压载水舱的重量调节,再到电动机的动力输出,潜艇通过一系列巧妙设计,将浮力、重力、动力、控制等物理规律转化为水下航行的能力。这些技术不仅解决了“能否在水下航行”的问题,更实现了“长时间、隐蔽性航行”的突破,让潜艇成为海洋中沉默而强大的力量。

潜艇有哪些主要类型?

潜艇的主要类型

潜艇作为水下作战的核心装备,其分类方式多样,不同类型在作战任务、动力系统、吨位规模等方面存在显著差异。以下是潜艇的主要类型及其特点:

攻击型潜艇

攻击型潜艇是执行常规作战任务的主力装备,主要用于反潜、反舰、对陆打击等非战略行动,通常不具备发射洲际弹道导弹的能力。其吨位跨度较大,小至数百吨的微型攻击潜艇,大至数万吨的核动力攻击潜艇。核动力攻击型潜艇凭借核反应堆提供的无限续航力和水下高速性能,可长期在远海执行任务,隐蔽性和持续作战能力突出,配备鱼雷、反舰导弹、巡航导弹等武器,可对水面舰艇、水下目标及沿海陆地设施实施精准打击。常规动力攻击型潜艇则依赖柴电动力,水下续航力相对有限,需定期上浮充电,但造价较低、结构灵活,适合近海巡逻、浅水区域作战或特种渗透任务。代表型号包括美国弗吉尼亚级核动力攻击潜艇、俄罗斯亚森级核动力攻击潜艇、中国093型核动力攻击潜艇,以及德国212A型常规动力攻击潜艇(配备AIP系统)等。

战略核潜艇(弹道导弹核潜艇)

战略核潜艇是国家战略核威慑力量的核心载体,以潜射弹道导弹为主要武器,承担二次核打击任务。其吨位通常在万吨以上,采用核动力推进,具备无限水下续航能力和极强的隐蔽性。艇身配备多枚潜射洲际弹道导弹,射程可达数千公里,可携带核弹头,用于对敌方战略目标实施毁灭性打击。战略核潜艇采用双壳体结构,下潜深度大、抗损能力强,是大国“三位一体”核打击体系中不可或缺的一环。代表型号包括美国俄亥俄级战略核潜艇、俄罗斯北风之神级战略核潜艇、中国094型战略核潜艇等,这些潜艇通过长期水下部署,确保核威慑力量的可靠性。

常规动力潜艇

常规动力潜艇以柴电动力为基础,依靠柴油发电机和蓄电池提供能量,根据动力系统优化程度可分为传统柴电潜艇和AIP潜艇(不依赖空气推进系统)。传统柴电潜艇需频繁上浮至通气管状态充电,水下续航时间短(通常数周),但结构简单、成本较低,适合近海防御任务。AIP潜艇通过加装斯特林发动机、燃料电池等装置,在水下航行时无需依赖空气,大幅延长了水下自持力(可达数月),综合性能接近小型核潜艇,成为常规潜艇的主流发展方向。常规动力潜艇吨位较小(通常数百至数千吨),可执行反潜、布雷、特种作战等任务,在沿海区域具有灵活的战术适应性。代表型号包括中国039型常规动力潜艇、俄罗斯基洛级常规动力潜艇、瑞典哥特兰级常规动力AIP潜艇等。

特种潜艇

特种潜艇是一类功能专一的小型潜艇,吨位通常在数十至数百吨,以执行侦察、渗透、运输、布雷等特殊任务为主。其体积小巧、隐蔽性强,可在狭窄水域或浅海区域灵活行动,部分特种潜艇配备微型鱼雷、特种装备或水下运输舱,用于输送突击队员、执行秘密侦察或破坏任务。动力系统以小型柴电为主,部分采用AIP技术以延长水下作业时间。特种潜艇在反恐、反海盗、近海防御等场景中具有独特优势,代表型号包括意大利“希厄尔”级微型潜艇、美国“NR-1”深潜救援潜艇(兼具救援与特种作业能力),以及部分国家研发的“袖珍潜艇”等。

不同类型的潜艇在设计理念、作战场景和技术特点上差异显著,用户可根据具体任务需求(如近海防御、远海威慑、特种作战等)进一步了解各类型潜艇的详细性能与应用案例。

“潜艇的主要类型有哪些?常规潜艇与核潜艇区别及水下航行原理解析” 的相关文章

军帽有哪些种类和正确佩戴方法?

军帽军帽是军队中非常重要的装备之一。它不仅具有实用性,还承载着象征意义。军帽的设计通常注重功能性和规范性,确保士兵在各种环境下都能得到保护。军帽的种类很多,包括作战帽、常服帽和礼服帽等。每种军帽都有其特定的使用场景。作战帽通常采用耐磨材料制成,提供遮阳和防护作用。常服帽则更注重外观整洁,用于日常执勤…

军鞋哪个品牌质量最好最耐穿?选购要点与保养指南全解析

军鞋军鞋是一种专为军事用途设计的特殊鞋类,具有独特的功能性和耐用性。军鞋通常采用高强度材料制成,如皮革或合成纤维,能够承受恶劣环境下的长期使用。这些鞋子注重支撑和稳定性,帮助士兵在复杂地形中保持平衡和舒适。军鞋的设计还考虑到了防水和透气性,确保脚部在潮湿或炎热条件下保持干燥和凉爽。此外,军鞋的鞋底往…

士兵的日常训练内容有哪些?如何成为合格士兵及军衔等级划分?

士兵的日常训练内容有哪些?士兵的日常训练内容涵盖了体能、技能和战术等多个方面,旨在全面提升战斗力。体能训练是基础,包括长跑、俯卧撑、仰卧起坐和障碍跑等项目。这些活动帮助士兵增强耐力、力量和速度,确保他们能够适应高强度任务。训练通常安排在早晨或下午,持续数小时,并根据季节和任务需求调整强度。士兵们通过…

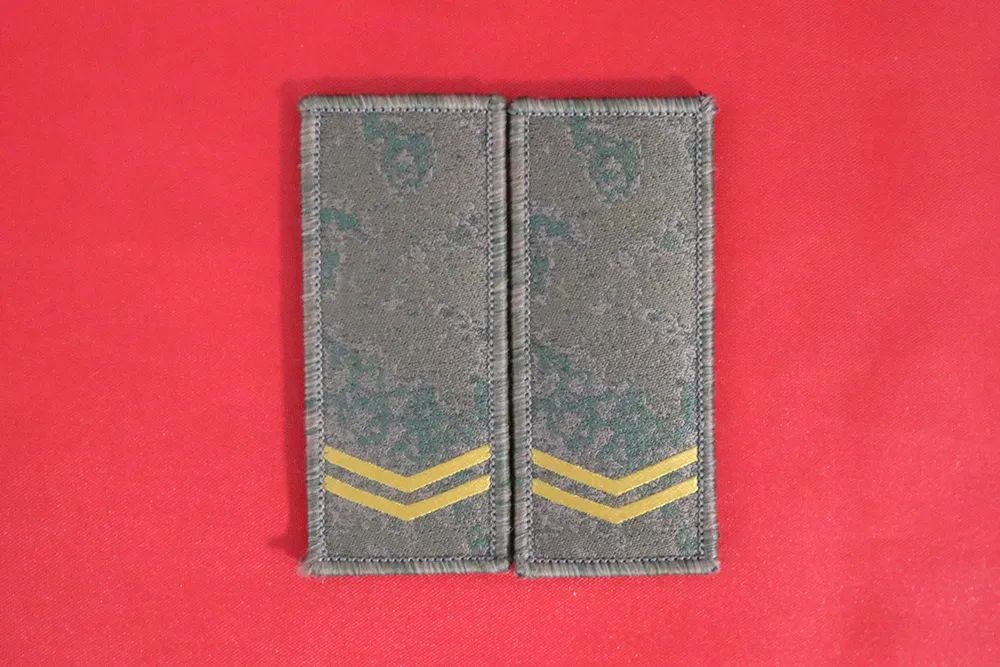

上等兵是什么军衔?在部队中属于什么级别?

上等兵上等兵是军队中的一个军衔等级。许多国家的军队都设有上等兵这一军衔。上等兵通常位于列兵之上。上等兵属于士兵军衔。军衔制度有助于明确军人的等级和职责。上等兵的晋升通常需要满足一定条件。士兵需要表现出良好的军事素养。日常训练成绩必须达到优秀标准。遵守纪律是基本要求。服役年限也是一个重要因素。具体的晋…

军官的职责和日常工作内容是什么?

军官军官的职责是保卫国家安全和维护军队纪律。军官需要具备出色的领导能力和专业素养。军官必须严格遵守军事法规和部队条令。军官要不断提升自身军事技能和指挥水平。军官应当以身作则,为士兵树立良好榜样。军官的晋升通常基于战功和资历考核。军官在战时负责制定作战计划和指挥部队行动。军官的选拔过程包括体能测试和理…

军事训练如何提升体能素质并预防常见伤病?

军事训练军事训练是提升个人体能、技能和团队协作能力的重要途径。科学的训练方法能帮助参训者逐步适应高强度活动,避免运动损伤。训练前进行充分的热身运动非常关键,例如慢跑五分钟或动态拉伸十分钟,激活肌肉群并提高关节灵活性。训练过程中保持正确的姿势能有效减少身体负担,如进行俯卧撑时确保背部平直,避免腰部下沉…